チラシの効果が低下した時に行うホームページとのクロスメディア戦略についてお伝えしていきます。チラシの効果が低下してきた時にすぐにホームページ制作やWeb集客の方だけに舵を切るよりも、チラシとホームページの相乗効果を狙った施策の方が集客効果がある場合があります。

既にホームページを公開している場合、今までのチラシを少し改良し、さらにホームページの中身も少し改良する、それだけで集客効果が倍増することがあります。

あなたの会社では、定期的にチラシを配っていらっしゃいますか?

「チラシを何度か配ってみたけれど、いまいち反応がなくて…」

「正直、もうチラシは効果がないんじゃないかと思っている」

もしかすると、そんな風に感じている方もいるかもしれませんね。たしかに、インターネットが普及し、情報があふれている現代では、チラシの効果は以前と比べて下がっていると言われています。

でも、本当にそうなのでしょうか?

実は、チラシの効果が低下したように感じるのには、ちゃんとした理由があります。そして、その理由を知って、少し工夫をするだけで、チラシは再び集客の強い味方になってくれるかもしれません。

チラシの効果が「下がった」と感じるあなたへ

近年、多くの事業主様から「チラシを配っても、以前のように集客ができない」というお悩みをよくお聞きします。

たしかに、大手広告代理店の「日本の広告費」のデータを見ても、紙媒体の市場は縮小傾向にあり、インターネット広告が大きく伸びているのは事実です。こうした時代の変化を考えると、「チラシはもう古い」と感じてしまうのも無理はありません。

しかし、本当に集客力のある企業は、今でもチラシを重要なツールとして活用しています。

それはなぜでしょうか?

今回の記事では、まずチラシの効果が低下したように感じる背景にある「消費者の行動の変化」について詳しく見ていきます。

その上で、チラシ単体、ホームページ単体では限界があることをお伝えし、両者を組み合わせることで、お互いの弱点を補い合い、相乗効果を生み出す「クロスメディア戦略」の重要性について解説していきます。

たった数回の配布で諦めてしまうのはもったいないかもしれません。

どうすればチラシの効果を最大化できるのか、そして、チラシからホームページ、さらには来店や問い合わせへと確実につなげるための具体的な方法を、一つひとつ丁寧にご紹介します。

今回の記事をきっかけに、あなたの事業の集客のあり方を見直してみませんか?

チラシ単体では集客が難しくなった現代において、ホームページと組み合わせる「クロスメディア戦略」がなぜ重要なのか、そしてその具体的なやり方について、詳しくお話ししていきます。

なぜチラシ単体では集客が難しくなったのか

「チラシを配っても、なかなか反応が得られない」

「前はチラシを配布すれば、数日間は効果があったのになぁ…」

そう感じているのは、あなただけではないかもしれません。

以前は、新聞の折り込みチラシや、ポストに投函されたチラシが、日々の買い物やサービス選びの重要な情報源でした。

新しくできたお店や、お得なセールの情報は、まずチラシで知ることがほとんどだったでしょう。

しかし、今は状況が大きく変わりました。

スマートフォンが一人一台当たり前になり、私たちはいつでもどこでも、欲しい情報にアクセスできるようになりました。

たとえば、「ランチのおいしいお店を探したい」と思ったら、スマートフォンで検索したり、SNSで友人の投稿を参考にしたりします。

新しい服が欲しい時には、ECサイトでトレンドをチェックしたり、好きなブランドのオンラインストアを覗いたりしますよね。

このように、私たちの情報収集の方法そのものが大きく変化してしまいました。

この変化が、従来のチラシの効果に、大きな影響を与えているのかもしれません。

昔と比べてチラシの効果は本当に下がっているのでしょうか?

「昔はチラシを配れば、それなりにお客さんが来たのに…」

そう感じている方は少なくないはずです。

事実、インターネットが普及する以前は、テレビ、新聞、ラジオ、そしてチラシや雑誌が主な広告媒体でした。情報収集の手段が限られていたため、私たちは家に入ってくるチラシを比較検討したり、隅々まで読んだりすることが当たり前でした。

しかし、今はどうでしょう。

大手広告代理店が発表している「日本の広告費」のデータを見ると、日本の広告市場全体はここ数年で過去最高を更新し続けています。しかし、その内訳を見てみると、インターネット広告の市場規模は年々大きく成長し、今や総広告費の約半分近くを占めるほどになりました。

一方、新聞や雑誌などの紙媒体広告費は、ゆるやかな減少傾向が続いています。特に新聞の折り込みチラシは、紙の新聞発行部数の減少と連動するように市場規模を縮小しています。

このデータが物語っているのは、「世の中の広告費が減っているわけではない」ということです。

お金の流れが、これまでチラシや新聞に投じられていたものが、インターネットへと大きくシフトしているということを示しています。

そして人の意識もチラシからスマートフォンなどのデジタルデバイスの画面へ…

スマートフォンの普及により、私たちはいつでもどこでも情報を手に入れられるようになりました。調べたいことがあればすぐに検索し、SNSで人々の口コミを参考にすることもできます。

このような環境の変化が、チラシの効果に大きく影響していると考えることができます。

広告媒体の多様化と消費者の行動の変化

現代では、ホームページ(ウェブサイト)、SNS、YouTube、メールマガジンなど、情報発信の手段が数えきれないほど増えました。

これにより、消費者は欲しい情報を自分で選び、必要な時にだけ見に行くようになりました。

逆に言えば、興味のない情報や、自分にとって必要性の低い情報には、ほとんど目を向けなくなってしまったのです。

結果として、ポストに投函されたチラシは「数ある情報の一つ」として認識され、以前のようにじっくりと読まれる機会が減ってしまったのかもしれません。

これは、昔からチラシを配っている事業をされている方なら、肌で感じていらっしゃるかもしれません。

たとえば、不動産業界では、昔から「万部一(まんぶいち)」という言葉があります。これは、1万枚のチラシを配って、ようやく1件の問い合わせや反響があれば良い方、という意味です。もちろん、配布するエリアやチラシの内容を工夫すれば、もっと効率的な反応が得られることもありますが、広く不特定多数に配る「マス」の配布では、これが現実的な数字だと言われています。

(「万部一」という言葉は、不動産業界で広く使われる「目安」の一つです。ただし、厳密に定義された業界用語というわけではなく、あくまでも現場で働く方々の間で「だいたいこれくらいの反響があればいいほうだよね」という感覚を共有するための言葉だと考えた方が良いかもしれません)

実際、ウェブで「不動産 チラシ 反響率」といったキーワードで調べてみると、多くの記事で「0.01%~0.03%」という数字が目安として挙げられています。

これは1万枚配布した場合、1件から3件の問い合わせや反響があるという計算になります。つまり、「万部一(1万枚に1件)」というのは、決して大げさな数字ではなく現実的な数字です。

他の業界でも、反響率は決して高くはありません。一般的に、飲食業界では0.3%~0.5%程度、学習塾や美容院などのサービス業では0.01%~0.3%程度が目安とされています。つまり、1,000枚配って数件の問い合わせ、というイメージです。

もし、これらの数字を見て「やっぱりチラシは効果がない」と感じてしまったなら、少し考えてみてほしいことがあります。

なぜ、そんなに反響率が低いのでしょうか?

それは、あなたのチラシが、まだ「必要とされていない場所」に届いている可能性があるからです。今は、インターネットで検索すれば、知りたい情報がすぐに手に入る時代です。見込み客は、必要になってから情報を探し始めます。

そんな状況で、たまたまポストに投函されたチラシが、その瞬間のニーズとぴったり合うことは、正直言って難しいでしょう。

チラシだけでは「熱量」が伝えきれない時代へ

チラシは、紙という物理的な制約上、載せられる情報量に限りがあります。

商品の写真や価格、ちょっとした説明文を載せることはできても、その商品の魅力やサービスに込めた想い、「作り手のこだわり」などをすべて伝えるのは難しいかもしれません。

たとえば、美味しそうな料理の写真が載ったチラシを見て、「食べてみたい」と思うことはあっても、「どうしてこの料理を作ろうと思ったんだろう?」「どんなこだわりがあるんだろう?」といった、より深い興味まで引き出すのは簡単ではないのではないでしょうか?

かつては、この「続き」を想像してもらうだけで十分だったかもしれません。

でも、情報が溢れる現代では、想像の余地を埋めるための「熱量」を、どうにかして伝えなければいけない時代になったのです。

継続する大切さ、そして大企業も活用しているチラシの力

チラシを何度か配ってみたけれど、なかなか反応がなくて、もうやめようかと考えていませんか?

たしかに、すぐに効果が出ないと、「もしかして、もうチラシは時代遅れなのかもしれない」と不安になってしまうかもしれませんね。

でも、本当にそうでしょうか?

実は、世の中にはチラシを継続して配り続けている大企業がたくさんあります。

たとえば、誰もが知っているような大手スーパーや家電量販店、飲食チェーン店などが、今でも毎週のようにチラシを配っているのは、決して偶然ではありません。

彼らは、チラシが持つ「継続して配り続けることで、お客さんとの接点を作り出す力」をよく知っているからです。

チラシは、単発で大きな効果を狙うものではなく、「集客のサイクルを回すための重要な歯車」だと考えた方がいいかもしれません。

今回の章では、あなたの身近な大企業がなぜ今もチラシを使い続けているのか、そして、たった数回の配布で諦めてしまうのが、いかに「もったいない」ことなのかをお話しします。

たった数回の配布で諦めていませんか?

「チラシを何度か配ってみたけれど、効果がなかったからもうやめよう」

もし、あなたがそう考えているのなら、少しもったいないかもしれません。

実は、チラシの効果は「配布したその日」だけでは測れない面があります。

消費者の多くは、すぐに商品やサービスを必要としているわけではありません。

もしかすると、あなたのチラシを見たその人は、数ヶ月後、あるいは数年後に、あなたの会社が提供するサービスを必要とするかもしれません。

その時、「そういえば、前にチラシが入っていたな」と思い出してもらえることが大切です。

つまり、チラシは単発の集客ツールではなく、お客さんとの「出会い」を繰り返し作り出すためのツールとして考えることが重要です。

あなたの身近なあの会社も、実はチラシを続けています

「チラシはもう古い」と感じている人もいるかもしれませんが、実は、私たちの身の回りにある大企業の多くが、今でも定期的にチラシを配り続けています。

たとえば、大手スーパーや家電量販店、デリバリーサービスなど、誰もが知っているような企業です。彼らは、なぜ今も膨大なコストをかけてチラシを配り続けているのでしょうか?

それは、チラシが持つ「潜在顧客へのアプローチ力」をよく理解しているからです。

彼らの目的は、「チラシを見た人に、その場で買ってもらうこと」だけではありません。

彼らは、新しいセール情報やキャンペーンを継続的に発信し、お客さんに「そういえば、あのスーパーに行こう」「あの家電量販店に、新しい洗濯機を見に行こうかな」と、無意識のうちに購買を促すためのきっかけを作っているのです。

世界的チェーン店が実践していた、驚きの「ポスティング戦略」

これは私が高校生の頃に、世界的な大手飲食チェーン店でポスティングのアルバイトをしていた時の話です。

そのお店では、商圏内を約20のエリアに分けていました。そして、毎日3人のスタッフが交代で、その日の担当エリアにチラシを配っていくのです。約7日間で商圏内を一周し、毎週同じサイクルでポスティングを繰り返していました。

私が驚いたのは、その効果です。

ポスティングをしたその日は、デリバリーや持ち帰りの注文が明らかに増えました。

そして、その集客効果は3~4日間、ゆるやかに続いていました。

この世界的企業は、毎週のようにチラシを配ることで、常に新しいお客さんとの「出会い」を作り出し、また、以前利用してくれたお客さんには、「また行ってみようかな」と思い出してもらうための仕掛けを、地道に続けていました。

チラシは「集客サイクル」を回すための重要な歯車

この話からわかるのは、チラシは単発で配って終わり、というものではないということです。

大切なのは、継続して配り続けることで、「集客のサイクル」を回すことです。

特に、インターネットでの集客がまだ軌道に乗っていない事業にとって、チラシはとても重要な役割を果たします。チラシは、まだあなたの存在を知らない潜在顧客に、直接アプローチできる数少ない手段の一つです。

数回配って効果がなかったからと諦めるのではなく、まずは「継続してみること」を考えてみませんか?

ホームページ単体ではチラシを代替することはできない

チラシの効果に限界を感じている方の中には、「それならホームページを作ればいいんじゃないか?」と考える方もいるかもしれません。たしかに、ホームページは24時間365日、情報を発信してくれる強力なツールです。

しかし、ホームページを作ったからといって、すぐにチラシの代わりになるかというと、それは少し違うかもしれません。

ホームページを制作したからといって、すぐにアクセスを獲得できるわけではありません。

ホームページを作ればお客さんが来るわけではない

あなたはホームページを作っただけで、お客さんが勝手に集まってくると思いますか?

残念ながら、答えは「いいえ」です。

もし、あなたが無料のホームページ作成サービスなどで、簡易的なホームページ(ウェブサイト)を作っただけなら、ほとんど誰にも見てもらえない可能性があります。

なぜなら、そのホームページの存在は、誰にも知られていないからです。

チラシは、せっかく印刷しても、配布しなければ誰の目にも触れませんよね。ホームページもこれと全く同じです。サーバーにアップロードして「完成」したとしても、それだけでは誰にも見つけてもらえません。

ホームページに人を呼び込むためには、検索エンジンの上位に表示させるためのSEO(検索エンジン最適化)や、お金を払って広告を出すリスティング広告など、さまざまな努力が必要です。

これらの施策は、チラシを印刷した後に、ポスティングや新聞折り込みを行うことと同じような役割を果たします。

つまり、ホームページを作るだけならば、「チラシを印刷しただけで、ポストに投函しないのと同じ」です。

ホームページは、いわば「デジタル上のお店」です。お店をオープンさせただけでは、お客さんは来ませんよね。看板を出したり、宣伝をしたりして、初めてお店の存在を知ってもらえます。

これと同じで、ホームページも、その存在を知らせるための「集客」をしなければ、誰にも見てもらえません。

ホームページは「お客さんを待つ場所」

ホームページは、お客さんが情報を探して訪れるのを待つ場所だと考えるとわかりやすいかもしれません。

たとえば、あなたが「京都市内の美味しいラーメン屋さん」を探しているとしましょう。

あなたはスマートフォンで検索し、良さそうなホームページを見つけて、お店の情報を確認するはずです。

この時、ホームページは、あなたの「知りたい」というニーズに応える役割を果たしています。

つまり、ホームページはどちらかというと「受け身」の集客ツールです。すでに興味を持っているお客さんや、あなたの会社を探しているお客さんを待つことは得意ですが、まだあなたの存在すら知らない人に、積極的にアプローチするには、他の工夫が必要になります。

例えば、SEOによって特定の検索キーワードで上位表示されることでアクセスを獲得する、コンテンツ配信を行い、コンテンツページにやってきてもらって認知を拡大する、SNSを活用する、リスティング広告などのWeb広告を利用する、などです。

チラシは「お客さんを連れてくる役割」

ここで、チラシの役割が改めて重要になってきます。

チラシは、不特定多数の人に直接届けることができる、「攻め」の集客ツールです。

まだあなたのことを知らない人にも、あなたのお店の存在や、新商品の情報を届けることができます。そして、チラシで少しでも興味を持ってもらえれば、ホームページを見てもらうきっかけになります。

この「チラシでお客さんをホームページに連れてくる」という流れが、とても重要です。

もしあなたが、「ホームページを作ったのに、全然問い合わせが来ない…」と悩んでいるなら、それはもしかすると、SEOやコンテンツマーケティング、オフラインの「チラシ」の活用など、「お客さんを連れてくるルート」が欠けているからかもしれません。

チラシとホームページを組み合わせるクロスメディア戦略の重要性

これまでの話で、チラシ単体、ホームページ単体では、それぞれに限界があることがお分かりいただけたかと思います。

チラシは「攻め」のツールとして、まだあなたを知らない人にアプローチできます。一方、ホームページは「受け」のツールとして、あなたの事業に興味を持った人に、より詳しい情報を伝えることができます。

この二つの強みを組み合わせるのが「クロスメディア戦略」です。

チラシで興味を持ってもらい、ホームページで安心感を与える

クロスメディア戦略とは、異なるメディアの特性を活かし、お客さんを次のステップへと自然に導いていく手法です。

たとえば、チラシで新しいサービスや商品の情報を伝え、「もっと知りたい」という興味を持ってもらいます。そして、その続きを、情報量に制限のないホームページで見てもらうのです。

チラシに載せきれなかった、商品の開発秘話や、お客様の声、スタッフの想いなどをホームページで詳しく紹介することで、お客さんは「このお店は信頼できそうだ」と安心感を持つことができます。

情報量の限界を乗り越える

チラシは、一度に伝えられる情報量に限りがあります。魅力的な写真やキャッチコピーを詰め込んでも、どうしても伝えきれない部分が出てきます。

しかし、ホームページに誘導できれば、その限界を乗り越えられます。

動画でサービスの流れを説明したり、お客様のインタビューを掲載したり、ブログで専門的な情報を発信したりと、紙のチラシでは不可能だった、より多くの情報を、より深く伝えることができます。

これにより、お客さんはあなたの事業について、多角的に理解し、より強い興味を持つきっかけになります。

チラシとホームページの「役割分担」

クロスメディア戦略を成功させるには、チラシとホームページの役割を明確に分けることが重要です。

| 役割 | チラシ | ホームページ |

| 主な目的 | あなたの存在を知らせること | 問い合わせや来店、申し込みを促すこと |

| 具体的な役割 | 興味を惹くきっかけを作り、ホームページへ誘導する | チラシでは伝えきれない情報を補足し、信頼感を与える |

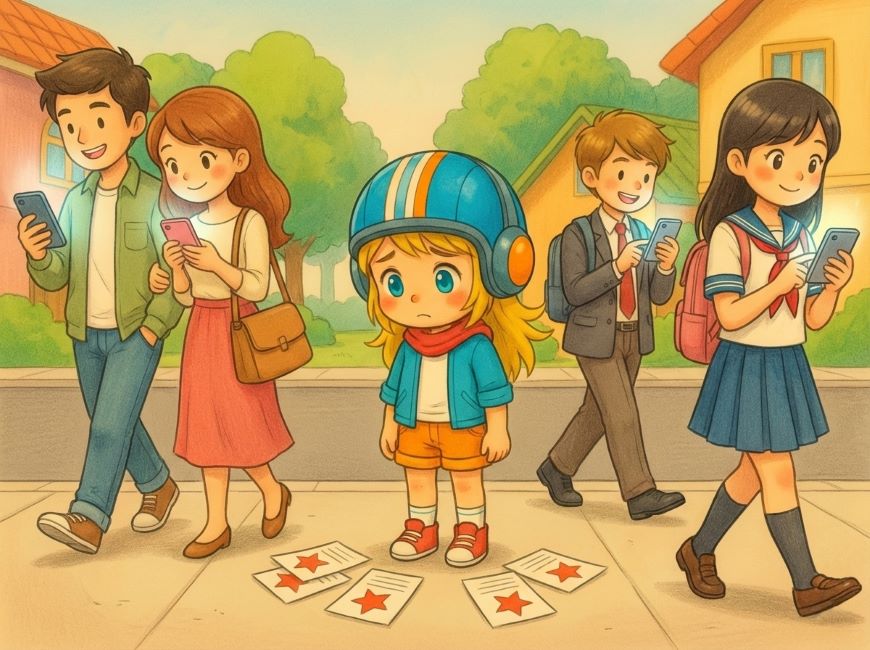

チラシの効果が低下した本当の理由「購買行動の変化」

「昔はチラシを撒けば電話が鳴ったのに」と嘆く前に、顧客の行動がどう変わったかを理解する必要があります。

かつては「チラシを見る(Attention)」→「興味を持つ(Interest)」→「買う(Action)」というシンプルな流れ(AIDMA)でした。

しかし、スマートフォンが普及した現代では、「チラシを見る」→「興味を持つ」→「検索する(Search)」という行動が当たり前になっています(AISASモデル)。

つまり、チラシの効果が落ちたのではなく、「チラシを見た後に検索したけれど、受け皿となるホームページ(ウェブサイト)が見つからない、または魅力的でなかったから離脱した」というのが真実であるケースが非常に多いのです。チラシは「完結させるメディア」から「検索させるメディア(トリガー)」へと役割が変わってきています。

プロが教える「検索窓」の活用テクニック

チラシに「詳しくはホームページで」と書き、URLやQRコードを載せるのは基本ですが、それだけでは不十分です。Web制作のプロとして、さらに一歩進んだテクニックとして「検索窓」の画像の掲載をお勧めします。

チラシの紙面に、Yahoo!やGoogleの検索窓のイラストを載せ、そこに「〇〇(地域名)+〇〇(サービス名)」や、他社と被らない独自の「キャンペーン名」を入れておきましょう。

これには2つの大きなメリットがあります。

入力のハードルを下げる: URLを打ち込むより、検索キーワードを入れる方がユーザーにとって心理的ハードルが低いです。

SEO効果: 指定したキーワードで多くの人が検索してくれると(指名検索)、Googleはそのキーワードとあなたのサイトの関連性が高いと判断し、検索順位の安定化に寄与します。

チラシとホームページ(ウェブサイト)のデザインを「統一」させる重要性

Webマーケティングの世界では「メッセージマッチ」という言葉があります。 もし、赤いデザインの特売チラシを見てQRコードを読み込んだのに、表示されたホームページ(ウェブサイト)が青色で落ち着いた雰囲気だったら、ユーザーはどう思うでしょうか?「あれ?違うページに来てしまったかな?」と不安になり、すぐに閉じて(離脱して)しまいます。

チラシとホームページ(ウェブサイト)の連携で最も重要なのは、「チラシの雰囲気(トーン&マナー)と、飛び先のページのデザインを一致させること」です。チラシで訴求したキャッチコピーが、ホームページのファーストビューでも同じように表示されている。この「安心感」こそが、問い合わせ率(コンバージョン率)を劇的に高めます。

広告効果を「見える化」するQRコードの設定

「チラシ経由で何人来たかわからない」という悩みも、デジタルの力で解決できます。 ホームページ(ウェブサイト)へのリンク用QRコードを作る際、ただトップページのURLを入れるのではなく、計測用のパラメータ(UTMパラメータなど)を付与したURLを設定することをお勧めします。

これにより、Googleアナリティクスなどの解析ツールで「このアクセスのうち、何人が今月のチラシから来たのか」を正確に把握できるようになります。数字が見えれば、「今回はデザインを変えたから反応が良かった」といった具体的な改善(PDCA)が可能になります。

いますぐできる!チラシ×ホームページの効果を高める具体的な方法

チラシとホームページを組み合わせたクロスメディア戦略が大切だということは、ご理解いただけたかと思います。

では、具体的に何をすればいいのでしょうか?

多くの事業主様が、チラシにホームページのQRコードを載せたものの、なかなか思ったような効果が出ないと悩んでいらっしゃいます。

ただ単にQRコードを載せるだけでは、お客さんは行動してくれません。

大切なのは、お客さんの心を動かし、「もっと知りたい」と思ってもらうための工夫です。

ここでは、チラシを「入り口」として最大限に活かし、ホームページへと確実にお客さんを誘導するための具体的な方法をお話しします。チラシのデザインやキャッチコピーを少し見直すだけでも、集客効果は大きく変わるかもしれません。

お客さんに行動してもらうための「仕掛け」づくりから、ホームページに訪れたお客さんを逃さないための工夫まで、いますぐ取り入れられる実践的なヒントをご紹介します。

チラシにQRコードを載せるだけではダメな理由

「チラシにホームページのQRコードを載せているけど、誰も見てくれない」

そう感じている方は少なくありません。

たしかに、QRコードを載せることは基本的なことですが、それだけではお客さんは動いてくれないかもしれません。なぜなら、お客さんにとって、わざわざスマートフォンを取り出し、QRコードを読み取るという行動は、少し面倒なことだからです。

人は、何か「メリット」を感じなければ、行動を起こしません。

もし、チラシにただQRコードだけが載っていたら、「見ても見なくてもいいか」と思われてしまうかもしれません。

QRコードの掲載だけでは終わらない、誘導のための「仕掛け」づくり

お客さんにQRコードを読み取ってもらうためには、「読み取りたくなる理由」を作ってあげることが大切です。

期間限定のクーポンや特別な情報を載せる

「このQRコードを読み取ると、今だけの特別なクーポンが手に入ります!」と書くことで、お客さんは「得をするかもしれない」という理由で行動してくれます。

チラシに書かれている内容の「続き」をホームページに用意する

「この続きはウェブサイトで!」「開発者のこだわりはホームページでご覧ください」といった形で、続きが気になるような工夫をします。

動画への誘導も効果的

「お店の雰囲気を動画でチェック!」といったキャッチコピーで、ホームページに載せている動画に誘導するのも良い方法です。

このように、チラシはあくまでも「入り口」です。お客さんがQRコードを読み取り、ホームページへと進んでくれるように、少しの工夫を加えてあげましょう。

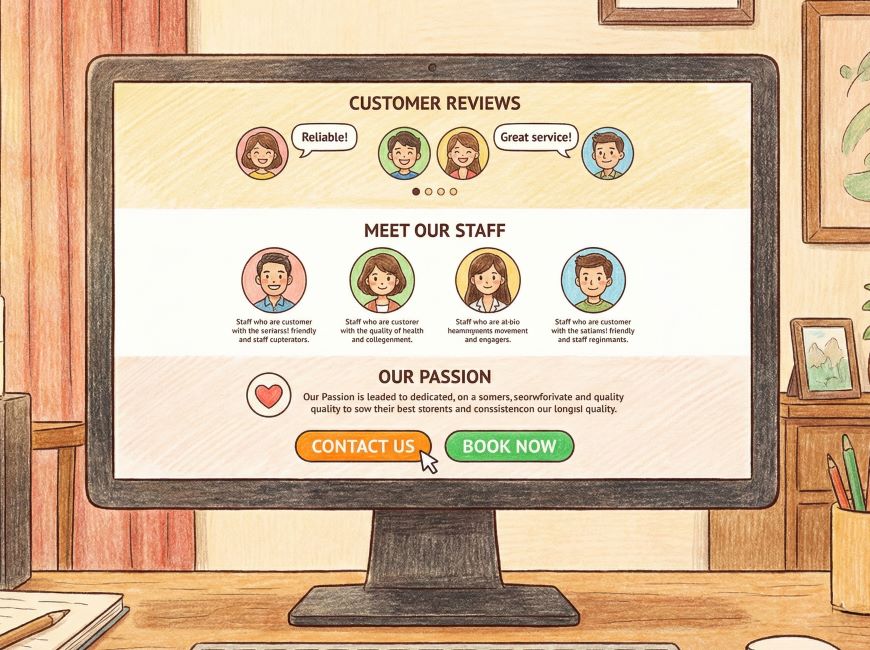

来店や問い合わせにつなげるためのホームページの工夫

チラシからホームページに誘導することに成功したら、次はホームページでお客さんを逃さないようにすることが重要です。

お客さんは、チラシで興味を持ったものの、「本当に大丈夫かな?」と不安に思っています。その不安を解消して、安心感を与えてあげることが、ホームページの役割です。

「お客様の声」を載せる

実際にサービスを利用したお客さんの声は、信頼感を高める上でとても重要です。

スタッフの顔やプロフィールを載せる

どんな人が対応してくれるのかが分かると、安心感が生まれます。

サービスや商品の「想い」を伝える

なぜこのサービスを始めたのか、商品にどんなこだわりがあるのかを伝えることで、お客さんは共感し、ファンになってくれるかもしれません。

そして、最も重要なのは、お客さんに次に何をしてほしいのかを明確に示すことです。

たとえば、「お問い合わせはこちら」「今すぐ予約する」といったボタンを分かりやすい場所に配置しましょう。

チラシからホームページへ、そして来店・申し込みへ導くマーケティング設計

これまでの話は、チラシからホームページへの「誘導」が中心でした。

しかし、本当に集客効果を高めるためには、お客さんがホームページに訪れた後、どう行動してほしいのかを考え、そのための流れを設計することが重要です。

チラシに掲載するキャッチコピーの重要性

チラシは、お客さんにとっての「最初の扉」です。この扉を開けてもらうためには、魅力的なキャッチコピーがとても重要になります。

お客さんの興味を惹くキャッチコピー

ただ商品の特徴を並べるだけでなく、お客さんが「これは自分に関係があるかもしれない」と思ってもらえるような言葉を選びましょう。

- 「こんなお悩みありませんか?」 と問いかけることで、自分ごととして捉えてもらいやすくなります。

- 「たった〇日で、あなたの〇〇が改善します!」 と具体的な期間や結果を示すことで、期待感を持ってもらえます。

- 「〇〇を始めたいあなたへ」 とターゲットを明確にすることで、より強く響くメッセージになります。

ホームページに訪れたお客さんを逃さない仕組み

チラシからホームページにたどり着いたお客さんは、まだ「見込み客」です。この見込み客を、確実な「お客さん」に変えるための仕組みを考えましょう。

訪問者の「なぜ」に答えるコンテンツ

チラシを見て興味を持ったお客さんは、「なぜこの事業を始めたの?」「どうしてこの価格なの?」といった、さまざまな疑問や不安を抱えているかもしれません。

これらの疑問にホームページ上で丁寧に答えることで、安心感と信頼感が生まれます。

サービスの魅力を多角的に見せる

文章だけでなく、写真や動画を積極的に活用しましょう。

動画でサービス内容を解説したり、お客様の声や導入事例を紹介したりすることで、お客さんの理解を深めます。顔写真や実名入りの感想があると、さらに信頼性が増します。

「問い合わせ」「申し込み」への導線設計

ホームページの目的は、最終的に「お客さんにアクションを起こしてもらうこと」です。

問い合わせ・申し込みボタンを分かりやすい場所に

ホームページのどのページからでも、すぐに問い合わせや申し込みができるように、目立つ場所にボタンを配置しましょう。ヘッダーやフッターに常に表示させるのも良い方法です。

問い合わせフォームをシンプルに

問い合わせフォームの入力項目が多すぎると、お客さんは途中で面倒になってしまい、離脱してしまうかもしれません。最低限必要な情報だけに絞ることで、入力のハードルを下げましょう。

「今すぐ客」を逃さない工夫

「今すぐサービスを受けたい!」と考えているお客さんを逃さないために、電話番号を分かりやすく表示したり、オンライン予約システムを導入したりすることも重要です。

集客全体の流れを考えてチラシとホームページをうまく組み合わせよう

今回は、チラシの効果が低下したように感じる理由と、チラシとホームページを組み合わせた「クロスメディア戦略」についてお話ししました。

それぞれ単体で考えるよりも「集客の流れの全体」を考えた上で、組み合わせて集客力を高めていきましょう。

単体で考えるのではなく補完しあう関係を築く

チラシは、不特定多数の人に直接届けることができる「攻め」の集客ツールです。しかし、情報量に限りがあり、お客さんとの信頼関係を築くには不向きかもしれません。

一方、ホームページは、あなたの事業の魅力を深く伝え、お客さんからの信頼を得るための「受け」のツールです。しかし、誰にも存在を知られていなければ、その力を発揮することはできません。

この二つは、どちらかが優れているというわけではなく、お互いの弱点を補い合う、最高のパートナーなのです。

チラシで「出会い」をつくりホームページで「信頼」を築く

まずは、チラシを「集客サイクルを回すための重要な歯車」だと考え、継続して配布してみませんか?

チラシで「お店の存在」や「特別な情報」を知らせ、興味を持ってもらいます。そして、QRコードなどを通じてホームページに誘導し、そこでサービスへの想いやお客様の声、スタッフの顔などを伝えることで、お客さんは「この事業なら信頼できそうだ」と感じてくれるでしょう。

小さな工夫から始める継続的な集客の仕組みづくり

クロスメディア戦略は、今すぐ始められる小さな工夫から取り組むことができます。

たとえば、チラシに載せるキャッチコピーを少し変えてみたり、ホームページに動画やお客様の声を載せてみたりするだけでも、集客効果は変わってくるはずです。

もし、チラシを配っても効果がないと悩んでいるなら、一度立ち止まって、チラシとホームページの「役割分担」を見直してみてはいかがでしょうか。きっと、これまでとは違う集客の道が開けるはずです。

今回の記事では、チラシとホームページを連携させる重要性をお伝えしました(株式会社ファンフェアファンファーレではチラシ制作はサービスとしてご提供していません)。

集客の「仕組みづくり」でお困りであれば、ぜひご相談ください。

(初回投稿日 2025年9月22日)