リンク(アンカー)の原則はSEOではなく「参照でルーツをたどる」という点であるということについて触れていきます。「SEOとしての被リンクの基本的な考え方とリンク販売」で、SEOとしてのリンクについて少しお伝えしましたが、リンクこと「アンカー」は、元々、HTMLの考え方における参照関係であり、ある文書が他の文書を参照するために設置するもので、世界中の文書を参照リンクで繋ぐことが、根本的な機能になります。

そして、検索順位決定要因のひとつPageRankの考え方も、「他の文献に引用される文献は、良い文献が多い」ということが根本的な考え方になっています。

そこで今回は、こうしたリンクの原則について考えてみたいと思います。

「SEOといえばリンクだ」

「被リンクを集めることこそSEO」

という流れも最近では少し下火になってきましたが、PageRankの受け渡し自体はまだまだ当然ながら存在します。しかしながら、リンクは、元々参照関係を目的としているため、リンク機能自体は、SEOや検索順位向上のためにあるわけではありません。

リンクがもたらす深い理解

リンクことアンカー機能は、ページの中に設置することでホームページの内部にある他のページや外部サイトにあるページとの参照関係を作り、あるテーマについて書かれたコンテンツ内容のより深い理解を助けるために使用されるのが基本です。

ひとつのテーマについて書かれたページが分割されている場合は、前後ページを示したり、特に単一ページ内のリンクであれば、ページ内の特定の項目についてより深い解説がしてあるページへの橋渡しをします。

また、専門用語を使用した場合は、その用語の説明をページ内では割愛しながら、用語説明ページへとリンクを結ぶことで読み手の理解を深めます。

SEOのためにリンク構造を最適化するという考え方がありますが、単一ページのコンテンツ内リンクを例にして考えた場合、どちらかというと、「ユーザーの理解を深めるための配慮がしてあること」が検索順位決定において加点されると考えておいたほうが良いでしょう。

参照関係は、「理解を深めるため」にも応用することができます。

元々「リンク」はある概念とある概念を結んで深い理解をもたらすためにあります。

リンク(アンカー)は、SEOにおけるPageRankの転送が目的ではなく、ページとページを参照関係でつなぎ、ページの内容とリンク先のページの内容との関連性をもたらすことで、より深い理解やより大きな枠組みでの理解を助けるためのものです。

参照でルーツをたどる

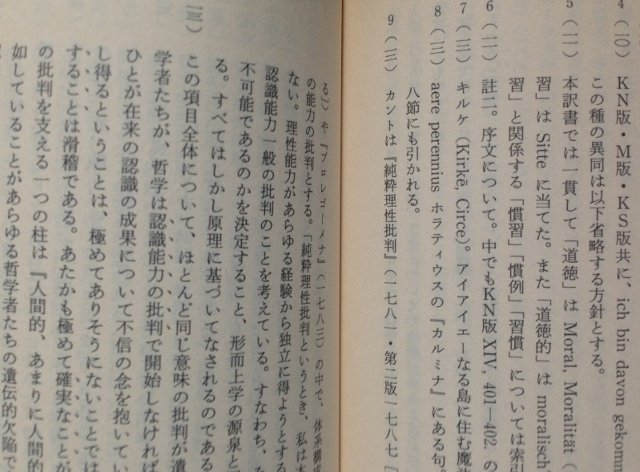

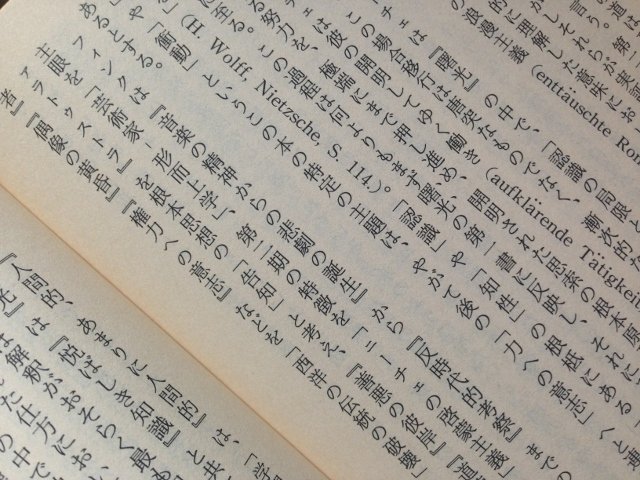

例えば、書籍であれば、引用文を含め、書籍中に出てくる人物の名前、書籍名、巻末などの参考文献などが、Webでいうところのリンクのようなものです。

こうした引用や参考文献としての掲示は、今読んでいるその書籍のルーツをたどる助けになります。

著作権の点や、文書作成のマナーとしてという事が言われることもありますが、その本を読んで関心が湧いた時、そんなルール的な面よりも、文中、巻末に参考文献や著者の名前が出てくること自体が、その分野をさらに詳しく知るための道標となります。

そのページを読んだだけでは理解できないことでも、参照先をどんどんと読み込んでいくことで、包括的な理解が深まります。

ホームページにおいても単発的なページだけでなく、関連ページをリンクで繋いだり、どういった情報を元にそのページ内容が書かれたかをリンクで示したりといった配慮をしていくことでページ自体の価値が高まります。

SEOは検索エンジンに対するページやサイト全体の最適化を意味しますが、ページの価値を高めることは検索順位向上にプラスに働くことは言うまでもありません。

著者名や参考文献名を掲示

そう考えると、著者名や参考文献名を掲示してくれていることは、読者のメリットが増えることになります。

掲示されていること自体がありがたいことですし、著者としても引用文献の著者への敬意を示されていることにもなります。

憲法なら芦部信喜さんの「憲法」と言ったように、ある分野になると、必ずと言っていいほど引用されたり、参考文献として出てくる著者や文献名があります。

そうして参照される文献は、その文献のルーツとして考えることができます。こうしたルーツをたどるプロセスは検索エンジンで言うところのページ内のリンクを参照してリンク先のクロールを行い、またそのページでリンクを発見し、リンク先に移動してクロールを行うといったプロセスに近いものがあります。

そして、「参照関係において、より高い頻度で紹介されている文献こそ、より高い価値を持っている」という考えを応用したものが検索エンジンアルゴリズムの根幹である「リンクによるPageRankの転送」であり、こうした仕組みを応用し「リンクによるSEO」という概念が生まれました。

そうして、短絡的に「被リンク数を増やしてSEOスコアを向上させる」という考えが生まれ、「それをどうやって簡単に実施するか」ということが検討された後にリンクプログラムなどによるブラックハットSEOの手法が生み出されていったと考えることができます。

まさに「高い価値を持っているページを見つけ出す仕組み」を悪用したSEOだと言えるでしょう。

既に存在しているページへのリンクが原則

書籍と異なり、ホームページなどは、あとで修正ができるため、少し取り扱いは異なりますが、リンクは基本的に、「ページを生成する前に既に存在しているページ」へのリンクです。理屈で考えれば、まだ存在していないページに向けてリンクを設置することはおかしなことですから、概ねそのようになっています。

「参照」を考えた時に、そのリンクの原則を考えたときは、該当ページのルーツをたどるための機能として考えることができるのではないでしょうか。

ただ、ホームページ上のページ内容は修正が可能であり、時間軸として可逆的に時系列を反対にすることも可能です。

特にコンテンツページ内のナチュラルリンク

しかしながら、ホームページ制作におけるインデックスページでのリンクを考えてみた時、ルーツをたどるというよりも、目次的な意味でリンクが用いられると考える事ができます。

このようにリンクにはたくさんの役割と意味がありますが、特にコンテンツページに自然に設置された他ページ、他サイトのページへのリンクは、非常に「参照」としての意味が強く、SEOというよりも、「参照でルーツをたどる」というHTMLの基本的な考え方に忠実で、「さらに深い理解を助ける文献はこちらです」と示していることになります。

それは、単純なSEO目的のリンクではなく、ユーザー目線の配慮ではないでしょうか。

「より深い情報を知り、さらに理解を深めるために、参考になるページはこちらです。このページの一部は、そのリンク先ページを参考に考えました」

と示されていれば、読者は非常に助かります。

これがHTMLの参照関係の本来の目的です。

リンクの「質」と「量」のバランスについて

ホームページのSEOを考える上で、リンクは確かに大切な要素です。

よく「リンクが多いほど検索エンジンの評価が上がる」と言われることがありますがこれは少しだけ誤解があります。大切なのは、単にリンクの「量」を増やすことだけではなく、そのリンクの「質」が非常に重要であるという点です。

かつては、とにかくたくさんのリンクを集めれば検索順位が上がるという時代もありました。しかし、2012年に導入されたGoogleのペンギンアップデート以降、この状況は大きく変わりました。ペンギンアップデートは、低品質なリンクや不自然なリンク操作を行うサイトに対して厳しいペナルティを課すことを目的としたものでした。

想像してみてください。

街の評判の良いお店が「あそこのお店は素晴らしいよ」と紹介してくれるのと、誰が言っているのか分からないような噂話が広がるのとでは、どちらが信用できるでしょうか?

ホームページの世界も同じで、信頼性や専門性の高いサイトからのリンクは、検索エンジンにとって「このページは価値がある」と判断する大きな手がかりになります。

例えば、業界の権威ある団体や、よく知られたメディアからのリンクは、非常に高い評価に繋がることが多いです。

一方で、ペンギンアップデート以降、内容の薄いサイトや、品質の低いサイトからのリンクをたくさん集めても残念ながら逆効果になることがあります。

場合によっては、検索エンジンから「不自然なリンク操作をしている」と判断され、かえって検索順位を下げてしまうリスクさえあるのです。だからこそ、リンクを増やす際は、「どんなサイトからリンクをもらうか」という質の見極めが何よりも大切になります。

発リンクとSEO

そして、そうしたユーザーへの配慮やサービス精神自体は、結果的に検索順位向上に貢献します。

「発リンクはSEOに効果的か?」とか「SEOとして被リンクのアンカーテキスト分散は?」とかいう議題自体がナンセンスです。

ページ内からの発リンクはSEOにマイナスということが言われたことがありますが、別にnofollowをつけなくても、リンクがある時点で同じです。ただリンク先との相対的なスコアに差が出るため、マイナスになるように見えるだけです。

一部か全部かを問わず、ページコンテンツのルーツであるリンク先ページを示すことはユーザーのためにもなりますし、HTMLの考え方から言えば、ページ品質向上を考えたときには示すほうが良いに決まっています。

「参照リンクを設置することで、より深い理解を助ける」

それがリンクの正しい使い方です。

少なくとも、Googleのガイドラインでは、「PageRankの転送のみを目的としたリンク」がブラックハットSEOとされています。

つまり、参照リンクを設置しても、それがただのリンクプログラムだった場合は、スパムとして扱われ、何の役にも立たない場合は、ほとんど無価値なものとして扱われるでしょう。

nofollow属性とsponsored属性、ugc属性の使い分け

リンクには、検索エンジンにそのリンクをどう扱ってほしいかを伝えるための「属性」を設定することができます。

特に、SEOを意識する場合、nofollow、sponsored、ugcという三つの属性の使い分けを知っておくと良いでしょう。

nofollow(ノーフォロー)属性

これは、「このリンクを辿らないでください」「このリンク先の評価を(検索エンジンに)渡さないでください」という指示を出す属性です。例えば、ブログのコメント欄など、ユーザーが自由に書き込める場所からのリンクや、信頼できない可能性のあるリンクに対して使われることが多いです。

sponsored(スポンサード)属性

これは、広告や有料の配置など、金銭が発生する関係性のあるリンクに使う属性です。「これは広告ですよ」と検索エンジンに明確に伝えることで、不自然なリンク操作と判断されることを防ぎます。

ugc(User Generated Content: ユーザー生成コンテンツ)属性

フォーラムの投稿やコメント欄など、ユーザーが作成したコンテンツ内のリンクに対して使う属性です。こちらもnofollowと同様に、ユーザーが自由に投稿できる場所からのリンクであることを示します。

これらの属性を適切に使うことで、検索エンジンに対してホームページのリンク構造を正しく伝え、健全なSEO対策に繋げることができます。

リンクは検索順位向上のためにあるわけではない

SEOの本質を考えたときは、検索エンジンに「最適化」することであって、検索順位を向上させることではありません。検索エンジンに最適化した結果が、検索順位の向上であるだけです。

少なくとも、ただ単に検索順位向上のためにリンクを乱用することは、SEOとしてだけでなく、「リンクによって参照関係を作ることで、文書のルーツを示し、ユーザーの情報理解を助ける」というHTMLの本来の目的とはかけ離れています。

文書と文書を参照関係で結び、情報の関連性と情報の理解を助けること、それがリンクの本来の目的ではないでしょうか。

内部リンクの最適化とユーザー体験の向上

外部からのリンク(被リンク)がSEOに大切だということはよく知られていますが、実はあなたのホームページの中にも、SEOを強くする大切なリンクがあります。それが、サイト内のページ同士を繋ぐ「内部リンク」です。

内部リンクを最適化することは、二つの大きなメリットがあります。

まず一つは、検索エンジンがあなたのサイトをより深く理解する手助けになるという点です。

例えば、関連性の高い記事同士を適切にリンクで繋ぐことで、検索エンジンは「このサイトは〇〇のテーマについて、こんなにたくさんの情報を持っているんだな」と認識しやすくなります。これは、サイト全体の評価を高めることに繋がるでしょう。

そしてもう一つは、ユーザーのサイト体験を向上させるという点です。お客様があなたのホームページを訪れた時、興味のある情報にスムーズにたどり着けることはとても大切です。

関連する記事やサービスページへのリンクを分かりやすく配置することで、お客様はサイト内を迷うことなく回遊でき、知りたい情報を深く掘り下げていくことができます。

結果として、サイトの滞在時間が増えたり、複数のページを見てくれたりすることで、お客様の満足度も高まり、それが最終的に問い合わせや購入といった成果に繋がりやすくなります。

内部リンクは、お客様と検索エンジンの両方にとって「使いやすい」サイトを作るための、縁の下の力持ちのような存在だと言えるでしょう。

被リンクSEOでドメインパワーが高くても順位がつかない技術的理由 Google ChromeとAndroidが送信する「裏帳簿」と現代SEOの残酷な現実

(初回投稿日 2016年11月17日)