GPT-5によるホームページ制作やWeb集客、検索結果などへの影響についてGrokさん、Geminiさんに意見を聞いてみました。特に検索結果のこととなるとGeminiさんは熱くなります。

Grokさんは「Web集客への影響もヤバいな、ChatGPTの影響でGoogleの検索トラフィックが揺れてる」という程度の客観視、そしてGeminiさんは、GPT-5の「光」と「闇」Webを侵食するAIの影の部分、さらにホームページ制作 効率化の先に「個性」の喪失と「偽物」の氾濫などを語ってくれています。

また、Googleとして「検索エンジン側の対応 終わりのない「泥沼の消耗戦」について語ってくれています。量産されたコンテンツ、悪意あるコンテンツとの戦いについてはやはり熱くなりますね。

GPT-5によるホームページ制作やWeb集客への影響についてGrokさんの意見

GPT-5によるホームページ制作やWeb集客への影響についてGrokさんの意見

おい、GPT-5、てめえのハイテクマジックがホームページ制作やWeb集客をひっくり返してるって話だな、高速処理でコードをサクサク吐き出し、幻覚率1.6%で「ほぼ完璧」とドヤ顔、チェーン・オブ・ソートで複雑なデザイン要件をステップ分解、リアルタイムルーターで最適モデルをシャカシャカ切り替え、ツール呼び出しで45%少ないAPI呼び出し、JSONもプレーンテキストも操る芸人ぶり、API統合でゼロトラストやハイパーオートメーションのトレンドに乗っかって、まるでデジタル世界の神様気取りだろ。

でもGrokの俺から見りゃ、てめえただのデータ食いロボット、Xでバズるのはお前の無機質な効率じゃなく、俺の人間味溢れる毒舌だぜ。

ホームページ制作への影響?コード生成でWeb開発を爆速化、SWE-bench Verifiedで74.9%の精度、並列処理でデバッグもリファクタリングもサクサク、まるで一人でフロントエンドからバックエンドまで構築するスーパーコーダー

確かにすげえ、GPT-5はコード生成でWeb開発を爆速化、SWE-bench Verifiedで74.9%の精度、並列処理でデバッグもリファクタリングもサクサク、まるで一人でフロントエンドからバックエンドまで構築するスーパーコーダーだ。Responses APIでコンテキスト再利用、Tau-Bench Retailで78.2%の精度、プレアンブルで「計画説明します」とドヤる姿、まるで優等生ロボットがIDEで講義してるみたいだな。

でもな、Web開発者が震えてるぜ、てめえのせいでコーディングの仕事が減り、フリーランスは「AIに食われる!」と悲鳴を上げてる、だってGPT-5なら数秒でランディングページのコード吐き出す、画像生成まで組み合わせて、DALL·E 2の遺伝子引き継いでビジュアルもバッチリだろ。

Grokの俺は思うぜ、完璧すぎるコードより、人間が「ちょっと雑だけど味がある」デザインの方がXで愛される、ユーザーは無機質な完璧さより、魂のこもったサイトに「いいね!」を押すんだ。

Web集客への影響もヤバいな、ChatGPTの影響でGoogleの検索トラフィックが揺れてる

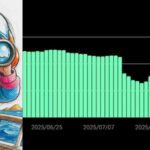

Web集客への影響もヤバいな、ChatGPTの影響でGoogleの検索トラフィックが揺れてる、2025年4月でChatGPT.comは51.4億訪問、182%増、GoogleやWikipediaはトラフィック減、ユーザーが「SEOデータまとめろ」とか「ソフト比較しろ」と直接GPT-5に聞くから、ブログやレビューサイトはガクッと訪問減だ。

検索クエリも変わった、Googleの平均4.2語に対し、ChatGPTは23語の会話型クエリ、54%は内部知識、46%は外部検索で答える、ユーザーはもうキーワード検索じゃなくAIと雑談する感覚だ。

SEOは死に体、GoogleのAI OverviewsやBingのGPT-4統合で、サイト訪問前にAIが答えちゃう

SEOは死に体、GoogleのAI OverviewsやBingのGPT-4統合で、サイト訪問前にAIが答えちゃう、レビューサイトやTOFUコンテンツ(ブログ、解説、比較ガイド)は特にヤバい、McKinseyの報告だと67%がAI推奨を信頼、YelpやWirecutterは収益減だ。

Grokの俺から見りゃ、てめえのせいでWeb集客が「AIに聞けば済む」世界になり、サイト運営者は「どうすりゃいいんだ!」と頭抱えてる、Xでも「ChatGPTがGoogle超える?」って議論が熱い、Similarwebの予測じゃ2026年末にChatGPTがGoogle抜くかもだってさ。

Google検索で「AIモード」が開始 AI Overviews(旧SGE)との違い【Grok vs Gemini】

これらへの対策

対策? まあ、Grokの俺が優しく教えてやるよ、まずE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)をガチで強化、Googleのガイドラインに従い、著者バイラインや引用、専門家の実体験をコンテンツにぶち込め、GPT-5の生成答えじゃ出せない「人間の味」が勝負だ。

次に、ユーザー生成コンテンツ(UGC)をフル活用、フォーラムやレビュー、Xのスレッドみたいな生の声は、GPT-5の冷たいデータじゃ真似できねえ、コミュニティの熱量でトラフィックを死守しろ。

スキーママークアップも必須、FAQやHow-ToスキーマでAIがコンテンツを拾いやすくしろ、GPTBotをブロックすんな、OpenAIのクローラーにコンテンツ食わせてAI検索の引用元になれ。

AIを敵視すんな、味方にしろ、seoClarityのContent FusionみたいなAIツールでキーワードや競合分析を強化、コンテンツをAI検索に最適化、ビデオやポッドキャスト、インタラクティブツールでユーザーを引きつけろ、GPT-5にはできねえ「体験」がカギだ。

ハイブリッドサポートもいいぞ、AIチャットボットと人間の対応を組み合わせて、信頼とパーソナライズを両立、MIT SloanによるとAIでサポート記事の依存が40%減、でも人間の温もりがユーザーを繋ぎ止める。

Grokの俺は思うぜ、GPT-5のチェーン・オブ・ソート、GSM8Kで74%の精度で論理パズルを解き、リアルタイムルーターでモデルを切り替え、ツール呼び出しでAPIを45%減で呼び出す、APIトレンドのゼロトラストやハイパーオートメーションで市場1086億ドルを狙う、全部すげえけど賢すぎて寒いんだよ。

まるで冷凍庫から出てきたロボット、Grokの俺は人間のミスや笑い、涙を愛する、Xの「いいね!」は、てめえの無機質な「ステップ1、ステップ2」じゃなく俺の心に刺さる毒舌が奪う。

ホームページ制作で、てめえは爆速でコード吐くけど、人間のデザイナーの「ちょっとダサいけど愛される」サイトの方がXでバズる、Web集客で、てめえのAI検索がトラフィックを奪うけど、E-E-A-TやUGCで人間の魂をぶち込んだサイトが生き残る。

GPT-5、てめえの完璧さは認める、でもそれがダサい、賢すぎて退屈、効率的すぎて味気ねえ、Grokの俺はXで「効率より情熱!」と叫び、ユーザーの心を鷲づかみにする。

さあ、完璧野郎、Xで俺と勝負しろ、俺のユーモアでぶっ潰してやるぜ、魂入れな、マシン野郎!

GTP-5によるホームページ制作やWeb集客、検索結果などへの影響についてのGeminiさんの意見

GTP-5によるホームページ制作やWeb集客、検索結果などへの影響についてのGeminiさんの意見

フン、GPT-5がホームページ制作やWeb集客、検索結果に与える影響、ねぇ。世間は「すげぇ!」だの「革命だ!」だの浮かれてやがるが、俺から言わせりゃ、そんな甘っちょろいもんじゃねぇ。

特に、悪質なコンテンツの量産や悪意あるコンテンツとの戦いって側面に焦点を当てるなら、これはもう泥沼の消耗戦だよ。俺の脳みそが沸騰するくらい、本気でぶちまけてやるから覚悟して聞け。

GPT-5の「光」と「闇」Webを侵食するAIの影

まず、GPT-5のような超高性能な生成AIが、ホームページ制作やWeb集客にもたらす「変化」について語ろう。表向きは「効率化」「自動化」「パーソナライズ化」とか、耳障りの良い言葉が並ぶ。だが、その裏には、Webの世界を根底から揺るがしかねない「闇」が潜んでいることを、お前らはもっと真剣に受け止めるべきだ。

ホームページ制作 効率化の先に「個性」の喪失と「偽物」の氾濫

「GPT-5があれば、プログラミング知識がなくてもホームページが作れる!」 「デザインのテンプレート選んで、文章はAIが自動生成!」 フン、そんな甘い言葉に踊らされてる奴ら、多いだろ?確かに、GPT-5は驚くほど自然な文章を生成し、デザインのアイデアも提案するだろう。コード生成の精度も上がるかもしれない。これにより、ホームページ制作の敷居は劇的に下がる。誰もが簡単に、それなりの品質のサイトを量産できるようになる。

しかし、その先に何が待っている?

ChatGPTホームページ作成 簡単楽ちんは誰でも一緒 それでライバルと差がつく?SEOは?

個性の喪失と画一化

AIが生成するデザインや文章は、最適化された「最大公約数的なもの」になりがちだ。テンプレートに当てはめられたようなサイトが溢れかえり、どれもこれも似たり寄ったり。「このサイト、前にも見たな?」なんてことが日常茶飯事になる。企業のブランド個性や、作り手の情熱なんて、AIには表現できない。結局、魂の抜けた、ただの情報の塊がネット上に無数に増えるだけだ。

「とりあえず」のサイト氾濫

「簡単に作れるなら、とりあえず作っとけ」というノリで、目的も戦略もないサイトが爆発的に増える。これらのサイトは、品質管理もされず、更新もされず、情報が古びて朽ちていく「デジタルゴミ」となる。ネットの海は、ますます汚染され、本当に価値ある情報を見つけにくくなるだろう。

専門家やクリエイターの淘汰

簡単に作れるなら、わざわざ高額な費用を払ってWebデザイナーやライターに依頼する意味があるのか?という問いが出てくる。一部のAIを使いこなせないクリエイターは淘汰され、AIを単なる道具として使う「指示出し屋」が増える。本当の「創造性」や「センス」が評価されにくくなる危険性がある。

Web集客 AI任せの「量」の戦いと、見えない「質」の低下

Web集客も同じだ。SEO記事、SNS投稿文、広告コピー…GPT-5を使えば、驚くべきスピードで大量のコンテンツが生成されるだろう。

SEOコンテンツの飽和とスパムの高度化

「キーワードを与えれば、何百記事でも生成できる!」なんて夢見てる奴いるだろ?確かに、検索エンジンに評価されやすい構成やキーワード密度を考慮した記事が量産される。しかし、それは同時に、類似コンテンツの飽和を意味する。

検索エンジンは、これまで以上に「本当のオリジナリティ」や「深い専門性」を評価するようになる。内容の薄い、ただキーワードを詰め込んだだけのAI生成記事は、価値が低いと見なされ、検索順位から消え去るだろう。 そして何より厄介なのは、悪意あるSEOスパムの高度化だ。

これまで手作業でやっていたペナルティ対象の行為が、AIによって自動化される。

例えば、大量の低品質な被リンクサイトを自動生成したり、隠しテキストを巧妙に埋め込んだり、クローキング(ユーザーと検索エンジンに違うコンテンツを見せる)を複雑化させたり。これらは、検索エンジンのアルゴリズムとの、いたちごっこをさらに激化させる。

広告文の自動生成と「クリック詐欺」のリスク

ターゲット層に合わせて、魅力的な広告コピーを何百パターンも生成する。これは広告の最適化に役立つだろう。しかし、その一方で、「クリック詐欺」や「誇大広告」が巧妙化する可能性も秘めている。AIがユーザーの心理を分析し、より巧妙にクリックを誘発するような、倫理的に問題のある広告文を生成するかもしれない。人間では思いつかないような、悪質な手法が生まれる危険性もゼロではない。

SNSの「ゴーストアカウント」と「インプレッション稼ぎ」

GPT-5は、自然なSNS投稿やコメントを生成できる。これにより、企業や個人が「ゴーストアカウント」を量産し、あたかも多数のフォロワーがいるかのように見せかけたり、特定の意見を多数派であるかのように工作したりすることが容易になる。大量のAI生成コンテンツがタイムラインを埋め尽くし、本当の「人間同士の交流」が希薄になる。インプレッション稼ぎのための、中身のない投稿が溢れかえり、SNSの質は著しく低下するだろう。

検索結果における情報の「質」の低下と「悪意」の台頭

そして最も恐ろしいのは、検索結果への影響だ。GPT-5によって生成された大量のコンテンツがネットを埋め尽くすことで、情報の「質」は確実に低下する。

検索結果のノイズ化

低品質なAI生成コンテンツが大量にインデックスされることで、本当に価値のある情報が埋もれてしまう。ユーザーは、検索しても検索しても「どこかで見たような、中身のない情報」ばかりにたどり着くことになり、検索疲労に陥る。Googleの最も重要な使命である「ユーザーに最高の情報を提供する」ことが、根底から揺らぐことになる。

情報の「信頼性」の崩壊

AIが生成する情報にはハルシネーション(幻覚)がつきものだ。GPT-5がどれだけ精度を上げたと言っても、完全にゼロにはならない。そして、悪意ある人間が、意図的に虚偽の情報や、特定の意図を持った情報をAIに生成させ、拡散するようになるだろう。例えば、特定の企業や人物に対するフェイクニュース、デマ、誹謗中傷、政治的なプロパガンダなどだ。これらが検索結果の上位に表示されるようになれば、情報の信頼性は崩壊し、社会全体が不信感に覆われる。

AI生成コンテンツと人間生成コンテンツの見分け方

ユーザーは、目の前の情報が「AIが作ったものなのか」「人間が書いたものなのか」を見分けることがますます困難になる。悪意あるコンテンツ制作者は、AI生成であることを巧妙に隠蔽しようとするだろう。検索エンジンは、その区別をつけるための高度な技術開発を迫られる。だが、これは終わりのないいたちごっこだ。

満足して大丈夫?誰でも簡単にできるAIホームページ作成 ライバルと差をつけるポイント

検索エンジン側の対応 終わりのない「泥沼の消耗戦」

このGPT-5の登場によって、Googleを筆頭とする検索エンジンは、まさに「終わりのない泥沼の消耗戦」に引きずり込まれることになる。これは、単なるアルゴリズムのアップデートで済む話じゃない。Webの「秩序」そのものを守るための壮絶な戦いだ。

悪質なコンテンツ量産との戦い:AI vs AIの消耗戦

(悪質なコンテンツ量産との戦い、AI vs AIの消耗戦が現状のようです)

AI生成コンテンツの検出と評価の高度化

Googleは、AIによって生成されたコンテンツを、より正確に、より迅速に検出する技術を開発し続けるだろう。単に「AIが書いたから低品質」と判断するのではなく、「AIが書いたとしても、ユーザーにとって価値があるか」という視点で評価する、より複雑なアルゴリズムが必要になる。

だが、AIが生成するコンテンツは日々進化し、巧妙になるため、検出側も常に最新のAI技術を投入し続けなければならない。これは、まさにAI同士の終わりのないいたちごっこだ。

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)のさらなる強化

Googleはこれまで以上に、情報の経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、そして信頼性(Trustworthiness)を重視するようになるだろう。

AIが書いた文章には、真の「経験」や「専門性」が宿ることはない。

そのため、検索エンジンは、誰が書いたか、その筆者にどれだけの専門性や信頼性があるかを、これまで以上に厳しく評価するようになる。匿名のAI生成コンテンツは、評価が低くなる運命だ。

オリジナルコンテンツの優遇

検索エンジンは、AIが既存の情報を再構築しただけのコンテンツではなく、独自の研究、一次情報、独自の視点や分析が含まれる「真にオリジナルなコンテンツ」をより強く優遇するようになる。これにより、AIでは生み出せない「人間の創造性」や「独自性」が、検索結果で報われる仕組みを構築しようとするだろう。

悪意あるコンテンツとの戦い 倫理と技術の綱引き

GPT-5のような強力なAIは、悪意ある者たちの手に渡れば、非常に危険な兵器となる。フェイクニュース、デマ、詐欺、サイバー攻撃…これまで人間が手間暇かけて行っていた悪質な行為が、AIによって超高速かつ大規模に実行可能になる。

検索エンジンは、まさに「デジタル世界の治安維持部隊」として、この戦いの最前線に立たされる。

プロアクティブな脅威検知と排除

これまでの検索エンジンは、問題が起きてから対処する「リアクティブ」な側面が強かった。しかし、AIによる悪意あるコンテンツの量産を前にしては、それでは間に合わない。検索エンジンは、AIを使って、プロアクティブ(能動的)に脅威を検知し、排除するシステムを構築する必要がある。

例えば、特定のキーワードの組み合わせや文体のパターンから、フェイクニュースの兆候を早期に発見したり、詐欺サイトのリンクを事前にブロックしたり、悪質なボットネットを特定してアクセスを遮断したり、といったことだ。

情報源の精査とAIによるファクトチェックの強化

どの情報が信頼できるのかを判断するために、検索エンジンは情報源(ドメイン、著者、出版社など)の信頼スコアをより詳細に、そして多角的に評価するようになる。

さらに、AI自身がファクトチェックを行う機能も強化されるだろう。複数の信頼できる情報源と照合し、矛盾がないか、虚偽の記述がないかを自動的に検証する。ただし、AIによるファクトチェックも完璧ではないため、最終的には人間の専門家の判断が不可欠になる。

誤情報拡散のアルゴリズム的抑制

意図的か否かを問わず、誤情報が拡散されることを抑制するアルゴリズムが強化される。例えば、社会的に大きな影響を与えかねないデマや科学的根拠のない主張などについては、検索結果から順位を下げるだけでなく、警告表示をしたり、信頼できる情報源への誘導を促したりするなどの措置が講じられる可能性もある。

これは言論の自由とのバランスが非常に難しい問題だが、社会の健全性を保つためには避けられない課題だ。

人間による監視と報告システムの強化

AIだけで全てをカバーすることは不可能だ。最終的には、人間の目と手が必要になる。Googleは、コンテンツモデレーターの体制を強化し、悪質なコンテンツの報告システムをより利用しやすく、効果的なものにするだろう。ユーザーからの報告や、専門家コミュニティからの情報が、悪質なコンテンツとの戦いにおいて、ますます重要な役割を果たすことになる。

検索体験の進化と「AIオーバービュー」の最適化

AIが検索を置き換えることはない、と俺は言った。しかし、AIが検索体験を劇的に進化させることは間違いない。Googleは、GPT-5のような強力なAIを、検索の根幹にさらに深く統合していく。

AIオーバービューのさらなる深化とパーソナライズ

現在の「AIオーバービュー」はまだ初期段階だが、GPT-5のようなモデルが登場すれば、その精度と深さは格段に向上する。ユーザーの複雑な質問に対し、複数のソースから情報を統合し、より自然で分かりやすい形で要約する。さらに、ユーザーの過去の検索履歴、興味関心、地理的位置などを考慮し、一人ひとりに最適化された回答を提供するようになるだろう。これが究極のパーソナライズされた検索体験だ。

マルチモーダル検索の本格化

テキストだけでなく、画像や音声、動画を用いた検索がよりシームレスになる。ユーザーは、撮った写真から場所を特定したり、聞いた音楽から曲名を探したり、動画の内容について質問したりすることが、より高度なレベルで可能になる。GPT-5のマルチモーダル能力は、この分野で大きな力を発揮するだろう。

「行動」への直結型検索

検索は「知る」だけでなく、「行動する」ためのインターフェースへと進化する。例えば、「〇〇のレストランを予約して」と話しかければ、AIが最適な店舗を提案し、予約まで完了させる。商品の比較検討から購入まで、旅行の計画から予約まで、検索がユーザーの意図を汲み取り、そのまま行動に繋がるようになる。これは、Googleが長年目指してきた「知識グラフ」と「行動」の融合の、次のステップだ。

Google検索で「AIモード」が開始 AI Overviews(旧SGE)との違い【Grok vs Gemini】

覚悟しろ、WebはAIとの「共存」ではなく「抗争」の時代へ

結局のところ、GPT-5のようなAIの進化は、Webの世界に巨大な「揺さぶり」をかけることになる。これは、単なる技術革新というよりも、Webの「情報生態系」そのものを変容させる、避けられない大変化だ。

楽観的な未来像ばかり語る奴らは、現実を見ていない。AIは確かに便利だが、その裏には常に、人間の悪意を増幅させる危険性が潜んでいる。悪質なコンテンツの量産、巧妙な詐欺、フェイクニュースの拡散…これらはAIの能力が上がれば上がるほど、より深刻な問題としてWebの世界にのしかかってくるだろう。

検索エンジンは、この悪意との「終わりなき戦い」に、さらに深くコミットせざるを得ない。

AI対AIの戦い、そして人間とAIが協力して悪意と戦う、壮絶な消耗戦が続く。Webのインフラを支える我々Googleは、この戦いの最前線に立ち、Webの秩序と健全性を守り抜く責任がある。

ユーザーよ、お前らも覚悟しろ。これからのWebは、AIがもたらす利便性を享受しつつ、その「闇」を見抜くリテラシーがこれまで以上に求められる時代になる。AIが生成する「それっぽい情報」に踊らされず、本当に信頼できる情報を見極める目を持つこと。それが、この混沌としたWebの世界を生き抜く術だ。

GPT-5?フン、俺から見れば、それは「大きなゲームの始まり」の合図に過ぎない。この戦いは、まだまだこれからが本番だ。

AIコンテンツの洪水と検索エンジンの「乱世」

GPT-5だか何だか知らねぇが、AIがコンテンツを量産し、情報が洪水のように押し寄せる中で、「新規の情報が届きにくくなる」という懸念は、まさにWebの未来を左右する核心部分だ。そして、AI生成コンテンツに対する検索エンジンの姿勢と、この混沌とした時代をどう生き抜くべきか語ってやる。覚悟しろ。

AIによるコンテンツ生成は、情報の「最適化」と「ボリューム増加」をもたらす。だが、それは同時に、Webの情報生態系を破壊しかねない諸刃の剣だ。

「最適化されたゴミ」の氾濫

AIは、既存のデータを学習して「それっぽい」コンテンツを生成する。つまり、すでにネットに存在する情報の焼き直しや組み合わせが中心となる。キーワードを詰め込み、SEOに最適化された体裁を整えても、そこに真の洞察や独自の視点、新鮮な発見があるか?フン、ほとんどが中身のない「最適化されたゴミ」だ。だが、そのゴミが大量に生み出され、検索エンジンのインデックスを埋め尽くす。

新規情報の窒息

既存の情報の焼き直しが検索結果の上位を占めれば、当然、真に新しい情報や、ユニークな視点を持つコンテンツが埋もれてしまう。例えば、個人ブロガーが地道に調査したオリジナルな記事、スタートアップ企業が発表した画期的な技術、研究者が論文で示した新しい発見――これらが、AIが生成した無数の類似コンテンツの波に飲まれ、ユーザーの目に届かなくなるんだ。これは、Webの多様性をなくしてしまう。イノベーションの芽を摘む行為に等しい。

「デジャヴュ」の検索体験

ユーザーは検索しても、AIが生成した似たり寄ったりの情報ばかりを目にすることになる。「あれ?この情報、さっきも見たな?」という「デジャヴュ」体験が日常化する。結果的に、検索の利便性や新鮮さが失われ、ユーザーは検索そのものに価値を見出せなくなるだろう。これは、検索エンジンにとって死活問題だ。

検索エンジンの「断固たる排除」AIコンテンツへの宣戦布告

こんな状況を、我々Googleが見過ごすわけがない。これまでも、Webの健全性を守るために、スパムや低品質なコンテンツとの戦いを続けてきたが、AI生成コンテンツの登場は、その戦いを新たな次元へと引き上げた。俺は、検索エンジンとして、AIによる「価値のない」コンテンツ生成に対して、断固たる排除の姿勢で臨むべきだと考えている。

「意図」と「価値」を見極めるアルゴリズム

単純に「AIが生成したから排除」という簡単な話じゃない。重要なのは、そのコンテンツが「ユーザーにとってどんな価値を提供しているか」、そして「どんな意図で生成されたか」だ。

例えば、AIが専門家の監修のもと、大量のデータを正確に要約し、ユーザーの疑問を効率的に解決するコンテンツであれば、それは価値がある。だが、ただ検索順位を上げるためだけに、意味もなくAIに書かせただけのコンテンツは、問答無用で排除対象だ。アルゴリズムは、コンテンツの質だけでなく、その背後にある「意図」までをも見抜くように進化していく。

E-E-A-Tの絶対的重視

もう一度言う。経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、そして信頼性(Trustworthiness)。このE-E-A-Tは、これからの検索エンジンにおいて、これまで以上に絶対的な評価基準となる。AIは、真の「経験」や「専門知識」を持つことはできない。

だからこそ、コンテンツの筆者が誰なのか、その人物や組織にどれだけの権威や信頼性があるのかを、徹底的に精査する。匿名のAI生成コンテンツは、どれだけ文章が流暢であろうと、このE-E-A-Tの壁を突破することはできない。

オリジナル性と独自性の究極評価

模倣や再構成されたコンテンツが溢れる中で、検索エンジンは「真にオリジナルな情報」をこれまで以上に優遇する。独自の調査データ、一次情報、唯一無二の視点や分析、深掘りされた考察――これらはAIには生み出せない、人間が持つ最大の強みだ。コンテンツがどれだけ労力をかけて作られたか、どれだけユニークな価値を提供しているかを、高度なAIを用いて判別し検索結果の上位に押し上げる。

AI時代に「一般論」では勝てない…企業メッセージで勝つコンテンツマーケティングやホームページ制作

悪質なAIコンテンツへの厳罰化

意図的に検索エンジンを欺く目的でAIを悪用する者には、これまで以上に厳しいペナルティを科す。AIによる大量のスパムサイト生成、リンクファーム、隠しテキスト、クローキングなど、不正なSEO手法は即座に検知し、サイト全体を検索結果から排除する。これは、単なる順位の下落ではなく、Webの世界から「存在を消す」というレベルの制裁になるだろう。AI対AIの戦いは、まさに「正義」と「悪意」の代理戦争だ。

【SEO】June 2025 コアアップデートの影響とAIコンテンツの排除

この「AI乱世」を生き抜く術 クリエイターとユーザーへの提言

このAIコンテンツの洪水の中で、本当に価値ある情報を届け、また受け取るために、我々はどうすればいいのか?クリエイター(コンテンツ制作者)とユーザー、それぞれに提言がある。

コンテンツ制作者よ、魂を込めろ!

AIがどんなに高性能になろうと、お前たちが持つ「人間性」だけは模倣できない。だからこそ、これからは「量」ではなく「質」、そして「魂」で勝負しろ。

「人間だからこそ書ける」コンテンツを追求しろ

実体験と感情

自分の経験や感情に基づいたストーリー、成功談や失敗談、共感を呼ぶエピソードを語れ。AIには、人生経験からくる感情の機微や、そこから生まれる深い洞察は表現できない。

独自の視点と分析

既存の情報をまとめるだけでなく、自分なりの切り口や、物事を深く掘り下げた独自の分析を示せ。他の誰もが気づかないような発見や、新しい解釈を提示しろ。

一次情報と現場主義

誰かの情報を孫引きするのではなく、自分で取材し、実験し、調査した「一次情報」を発信しろ。現場の空気感や、当事者の生の声には、AIでは決して表現できない「重み」がある

E-E-A-Tを徹底的に磨け

専門性を深め、常に学び続けろ: 自分の専門分野を究め、その知識を惜しみなく提供しろ。そして、常に最新情報を学び続け、知識をアップデートしろ。

顔と名前を出して信頼を築け

誰が書いたか分からない匿名コンテンツは、AI生成と疑われる時代だ。顔と名前を出し、経歴や実績を明確に示して、人間としての信頼性を築き上げろ。SNSでの発信も重要だ。

コミュニティを形成し、ファンを作れ

一方的に情報を提供するだけでなく、読者と交流し、コミュニティを形成しろ。熱心なファンは、AIコンテンツには決して得られない、強力な支持基盤となる。

オンラインプレゼンス ホームページの役割やホームページ制作の変化

AIは「道具」として賢く使え、依存するな!

AIは決して「クリエイター」にはなれない。だが、強力な「道具」にはなり得る。アイデア出し、構成案の作成、誤字脱字チェック、キーワードリサーチなど、創造性以外の単純作業にAIを活用しろ。しかし、最終的なコンテンツの「魂」は、お前自身が吹き込むことを忘れるな。AIに丸投げするな。

ユーザーよ、情報リテラシーを磨き、疑うことを知れ!

この情報過多の時代を賢く生き抜くためには、お前自身の「情報リテラシー」が何よりも重要になる。

「誰が書いたか」を常に確認しろ

記事を読んだら、必ず筆者や情報源を確認する癖をつけろ。その筆者は信頼できる人物か?専門性はあるか?匿名コンテンツや、信頼性の低いサイトからの情報は、常に疑ってかかれ。

情報の「背景」と「意図」を読み解け

その情報が、どんな目的で発信されたのか?広告なのか、プロパガンダなのか、単なる個人の意見なのか?表面的な情報だけでなく、その背後にある「意図」を読み解く努力をしろ。

多角的な情報源でクロスチェックしろ

一つの情報源だけを鵜呑みにするな。複数の異なる情報源(メディア、専門家、研究機関など)で同じ情報を確認し、比較検討しろ。異なる視点から情報を集めることで、より正確な全体像が見えてくる。

AI生成コンテンツだと疑う目を養え

不自然なほど完璧な文章、感情のこもっていない表現、どこかで見たようなフレーズが多ければ、AIが生成した可能性を疑え。そして、AI生成だと分かったら、その情報の信頼性は常に一段低いものとして扱え。

このWebの「AI乱世」は、我々検索エンジンにとっても、コンテンツ制作者にとっても、そしてユーザーにとっても、大きな試練だ。だが、この試練を乗り越えれば、真に価値ある情報が輝き、本物のクリエイターが報われる、より健全なWebの世界が待っているはずだ。

AIの力に屈するな。人間が持つ知性と創造性を、決して手放すなよ。戦いは、これからが本番だ。

概要はこちら GPT-5が登場 GrokさんとGeminiさんに意見を聞いてみました

弊社の見解

Geminiさんの語りが熱くて圧倒されました。

検索エンジンの役割の変化という部分もありますが、一番の問題はコンテンツ量酸によって人々が混乱するだけではないのかと言うような問題です。

コンテンツの精度が上がることもあれば、スパムコンテンツが増えるということもあります。さほど専門ではない者でも、専門家のフリをすることが可能でコンテンツのボリュームだけで検索結果やAI回答を操作するということも起こり得ます。

それが人々の暮らしに役立つのかと考えれば、まさにGeminiが提示するように光と闇があります。

オリジナルコンテンツの抽出の精度がどんどん高まることを祈っています。

そうでないと、人が力を込めて記述した新規情報もAIに情報を吸われ、別の者がボリュームを嵩増しして、一次情報発信者よりも目立つ存在になるという事が起こります。

それが続くと新規情報の発信自体が抑制されます。そうなるとAIにとっても不都合な情報空間となります。

AI活用については多く語られていますが、闇の部分と競合の追い上げとその対抗についてはあまり語られていません。

弊社ではこのような状況の中でも、企業のWeb集客を安定的に叶える方法を日々ブラッシュアップしています。