ChatGPTでホームページ作成ができる…

それはそれで良いことかもしれません。ただ簡単楽ちんは誰でも一緒です。

あなたが簡単に作れるということは、ライバルも簡単にホームページが作成できることも意味します。

それでライバルと差がつくのか?SEOはどうなるの?

無料のホームページサービスがどんどん質を高めてきた頃から、実はその流れはありました。

「プロンプト例を参考にすれば、わざわざお金をかけなくても、自分でもそこそこ見栄えのするサイトが作れるんじゃないか?」と、多くの人が感じ始めたはずです。

そして今、ChatGPTのようなAIツールが登場したことで、その「自分でできるかも」のハードルは、もう地面スレスレまで下がってきましたよね。

誰もが簡単に、しかも「無料でできるかも?」なんて耳にすると、これまで当たり前だったホームページ制作会社への依頼に、何十万、何百万もの大金を払うのは、なんだか大きなリスクに感じてしまうのも無理はありません。

「もし自分で簡単にできてしまうのなら、このお金って無駄になるんじゃ…」そんな不安が頭をよぎる人も、きっと少なくないでしょう。

実際、AIを使ってパパッとホームページを作ってみた、なんて話もよく聞きます。中には「これならうちでもやれそう!」って手応えを感じた方もいるかもしれませんね。

確かに、AIツールは驚くほどの進化を遂げていて、ちょっと前までは専門知識がないと無理だったことが、今やクリックいくつかで形になってしまうんですから。

でも、ちょっと待ってください。

あなたが作ったそのホームページ、本当に「使える」ものになっていますか?

ホームページを作る理由は何ですか?

残念ながら、多くの場合、AIで作っただけのホームページでは、真の意味での「集客」や「ビジネスの成長」には繋がりません。たしかに見た目は整っているかもしれませんが、インターネット上に溢れる膨大な情報の中で、あなたのサイトが誰かの目に留まり、そして「ここに頼んでみよう」「ここに行ってみよう」と、心を動かすところまで到達しているでしょうか?

この問いかけに、自信を持って「イエス!」と答えられる人は、きっと少数派ではないでしょうか?。

なぜなら、「簡単」「無料」という甘い誘惑の裏側には、ホームページの本質的な役割を見失わせてしまう落とし穴が隠れているからです。

みんなが同じようにAIでホームページを作ったら、一体誰が選ばれるんでしょう?

表面的なSEO対策だけでは、すぐにライバルに追いつかれ、あっという間に海の藻屑と消えてしまうかもしれません。

この投稿では、ChatGPTをはじめとするAIツールを使ったホームページ制作の「光」の部分、つまり手軽さやスピードといったメリットは認めつつも、その「影」の部分、つまり集客や本格的なSEOにおける限界に焦点を当てていきます。

そして、AI時代に「選ばれるホームページ」になるためには、何が本当に必要なのか、具体的にどうすればライバルと差をつけられるのかをじっくりと掘り下げて考えていきたいと思います。

もしあなたが、今、

「ChatGPTでホームページを作ってみたけど、これで本当に大丈夫かな?」

「Web制作会社に頼むのは高いし、自分でAIで作っちゃおうかな……」

「せっかく作ったホームページから、もっとお客さんを呼び込みたい!」

「AIでサイトを作るライバルと、どうやって差をつけたらいいんだろう?」

なんて考えているなら、この投稿はきっとあなたのモヤモヤをスッキリさせてくれるはずです。

AIはあくまで強力な「道具」です。その道具をどう使いこなし、あなたのビジネスを次のステージへと押し上げる「本物の武器」にするか。一緒にその答えを見つけていきましょう。

みんなが「簡単」に釣られてる?AIホームページ制作、増えてますよね

最近、ホームページを作るって話になると、真っ先に「AI」という言葉が飛び交うようになりましたね。

ChatGPTに「〇〇なホームページを作って」と頼むと、あっという間に文章の骨格ができて、画像生成AIを使えばイメージに合う写真やイラストだって手に入ってしまいます。

こんな話を聞くと、「え、もう自分でできるんじゃない?」と思ってしまうのも無理はありません。

特に、インターネット上には「AIで無料ホームページ作成!」とか「プロのクオリティを数分で!」なんて、耳に心地いいフレーズが溢れています。

これまでホームページを持つには専門の知識やスキル、あるいはプロの制作会社に高額な費用を払うのが当たり前だった時代を知っている人にとっては、まさに革命のように感じられるかもしれません。

「無料」「簡単」という甘い言葉の誘惑

考えてみてください。もし、あなたが新しくお店を始めたり、サービスを立ち上げたりするとして、最初に考えることの一つが「ホームページ、どうしよう?」ですよね。

でも、ホームページ制作会社に見積もりを取ってみたら「え、こんなにかかるの!?」って、予算とにらめっこすることになる。

そんな時に、「AIを使えば無料で、しかも簡単に作れるらしいよ」なんて情報が入ってきたら、どうでしょう?

きっと、多くの人が「とりあえず試してみるか」という気持ちになるはずです。

お金もかからないし、もしうまくいけば大きなコスト削減になります。

AIツールが「誰でもプロ並みのデザイン」「専門知識ゼロでOK」なんてアピールしているのを見たら、ますますその気になってしまうでしょう。

これって、これまでホームページ制作に「大掛かりな費用をかけることに大きなリスクを感じていた」人たちにとっては、まさに救世主のように映るわけです。

自分でできてしまえば、そのぶん別のところに投資できるし、もし失敗してもお金をドブに捨てるようなことにはならない。そんな期待感が、AIを使ったホームページ制作への大きな後押しになっているのは間違いありません。

ですが、この「無料」や「簡単」という言葉の裏には見落としてはならないポイントが隠されています。

満足して大丈夫?誰でも簡単にできるAIホームページ作成 ライバルと差をつけるポイント

「無料」「簡単」なのはライバルも一緒

極めて簡単な構造を示します。

「無料」「簡単」なのはライバルも一緒ということです。

AIが無料で簡単に作ってくれる、ということは、ライバルも無料で簡単に作れるということです。

あなたもAIで簡単にホームページ作成ができますが、競合相手も簡単にホームページ作成ができます。

「AIで無料、簡単」であるのは誰でも一緒です。そうなると「AIで事業運営や集客が楽になる」という短絡的な答えを出すのは早急です。

どこかで差を出していく必要が生じてきます。

AIが提供する「テンプレート頼り」の限界

AIツールを使ってホームページを作ってみると、たしかに見た目はすぐに整います。おしゃれなテンプレートが山ほど用意されていて、色味やフォントを変えるだけでそれっぽいデザインが完成しますよね。コンテンツだって、AIが自動で生成してくれるから、文章を考える手間も省ける。本当に「サクッと」形になるんです。

でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。そのテンプレート、あなただけが使っているものですか?

多くのAIツールや無料ホームページサービスで提供されているテンプレートは、文字通り「型」です。誰でも使えるように汎用的に作られているため、どうしてもデザインが似たり寄ったりになってしまうんです。パッと見は綺麗でも、よく見ると「あれ?このサイト、前にもどこかで見たような…」と感じさせることは少なくありません。

そして、AIが生成するコンテンツも同じです。たしかに文法的には正しく、それっぽい文章が出てきます。例えば、カフェの紹介文なら「こだわりのコーヒー豆を使い、ゆったりとした空間で至福のひとときを」といった、無難で耳障りの良い言葉が並ぶでしょう。

しかし、それは「誰にでも当てはまる」一般的な表現であることがほとんどです。

あなたのカフェの、本当にユニークなこだわりや、他のお店にはない「味」まで表現できているでしょうか?

ここに、AIが提供する「テンプレート頼り」の限界があります。

手軽さと引き換えに失われるのが、「オリジナリティ」なんです。みんなが同じような型を使って、似たような文章をAIに書かせたら、結果として出来上がるのは「どこにでもある」ホームページになってしまう。

もちろん、手軽にホームページを作れるようになったことは、ビジネスを始めるハードルを下げるという点では素晴らしいことです。

ですが、もしあなたが、そのホームページを通じてお客様を呼び込み、事業を成長させたいと願うなら、この「オリジナリティ」の欠如は、後々大きな問題として立ちはだかることになります。

「サクッと完成!」のその先、本当に集客できてますか?

AIを使って、手軽にホームページが完成した。見た目もそれなりに整っていて、「お、悪くないな」と感じた人もいるでしょう。確かに、デザインテンプレートは豊富だし、文章もそれなりにAIが自動生成してくれる。以前なら何週間も、何ヶ月もかかっていた作業が、あっという間に終わるんですから、そのスピード感には驚かされますよね。

でも、ちょっと考えてみてください。あなたはなぜ、ホームページを作ったんでしょうか?

ただ「ホームページがある」という事実が欲しかっただけでしょうか? それとも、そこから新しいお客さんを呼び込んだり、商品やサービスを売ったり、資料請求や問い合わせに繋げたりと、具体的な「ビジネスの成果」を期待しているんじゃないでしょうか。

残念ながら、多くのAI任せのホームページは、この「ビジネスの成果」に直結するところまで届かないことが多いんです。

見た目だけ整っても「集客」は始まらない

「ホームページは会社の顔」なんて言われますが、AIが作ったホームページは、まるでマネキンが着ている洋服のようなものかもしれません。

「見た目は最新のトレンドを取り入れていて素敵に見える」

でも、それはあくまで「型」であって、そこにあなたのビジネスの息吹や魅力が宿っているわけじゃないんです。

どれだけデザインが美しくても、どれだけコンテンツがきちんと並んでいても、そこに誰も訪れてくれなければ、それはただの「オンライン上のチラシ」でしかありません。アクセスがないサイトは、名刺代わりにすらなりませんよね。せっかく時間や労力をかけて作ったのに、結局は自己満足で終わってしまう、なんて危険性もはらんでいます。

お客さんは、ただ存在しているだけのホームページには気づいてくれません。インターネット上には数えきれないほどのサイトがある中で、あなたのホームページを見つけてもらい、そして「これは自分に必要な情報だ」と感じてもらうには、見た目の綺麗さだけでは足りないんです。

ターゲット顧客に「響く」コンテンツって?AIの苦手分野

じゃあ、どうすればお客さんに「見つけてもらえる」だけでなく、「心を動かしてもらえる」ホームページになるんでしょう? その答えの一つが、「ターゲット顧客に深く響くコンテンツ」です。

あなたのビジネスが解決したいと考えているのは、どんな人の、どんな悩みでしょうか?

その人たちが求めている情報は何か? どんな言葉に共感してくれるのか?

ここを徹底的に考えるのが、「ペルソナ設定」の考え方です。AIは、一般的な情報やキーワードから文章を生成することは得意です。たとえば、「高品質な素材と熟練の職人技」なんて言葉は、AIなら簡単に作り出せます。

でも、本当に心を動かすのは、そんなありきたりな言葉じゃないはずです。

- 「小さいお子さんを連れての外食、周りの目が気になるんですよね? 当店はキッズスペース完備で、親子でゆっくり楽しめる空間を提供しています」

- 「これまで何件も相談したけど、どこもピンとこなくて……。そんなあなたの『もう無理かも』を、私たちは諦めません。まずは一度、じっくりお話を聞かせてください」

どうでしょう? こういった、具体的な悩みに寄り添い、感情に訴えかけるような表現は、AIが苦手とする分野です。AIは学習したデータから「それっぽい」文章を生成できますが、人間特有の感情や共感性、そして行間からにじみ出るような「想い」を表現することは、現時点では難しいんです。

顧客の「心の声」を捉え、それにダイレクトに語りかけるコンテンツは、人間だからこそ生み出せるものです。AI任せのコンテンツでは、どうしても「感情のなさ」や「共感性の低さ」が露呈してしまい、結果的に「どこにでもある、無味乾燥な情報」として埋もれてしまう可能性があります。

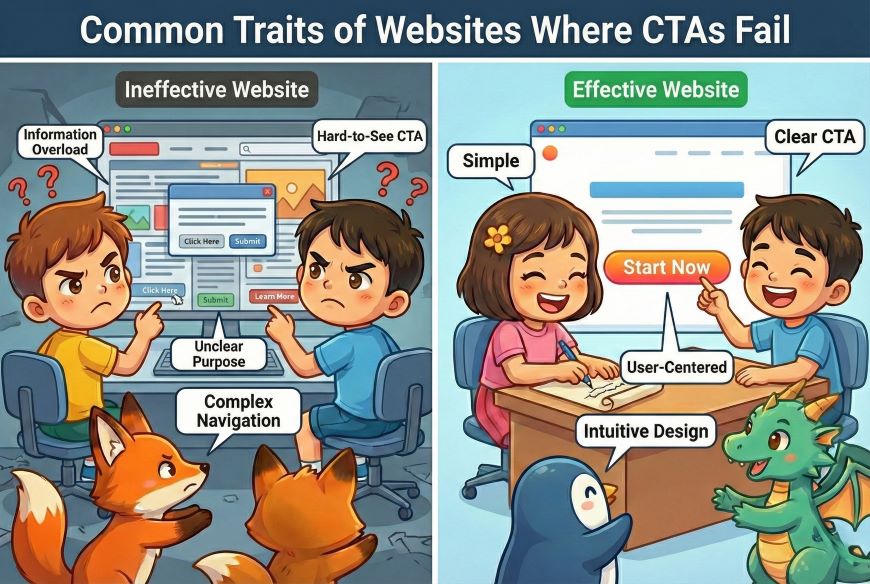

CTA(行動喚起)が機能しないサイトの共通点

さて、ホームページを訪れてくれた人が、「この会社、いいな」「この商品、欲しいな」と感じてくれたとします。その次に、彼らにどうしてほしいでしょうか? 資料請求? 問い合わせ? 購入? 体験予約?

これらを促すのが、CTA(コール・トゥ・アクション、行動喚起)です。

「詳しくはこちら」「今すぐ購入」「無料相談」といったボタンやリンクがそれにあたります。

ホームページを作る最終的な目的は、このCTAにユーザーを誘導し、具体的な行動を起こしてもらうことですよね。

でも、AI任せのサイトや、ただ情報を並べただけのサイトでは、このCTAがうまく機能しないことがよくあります。なぜでしょうか?

それは、ユーザーの「次の一歩」を意識した導線設計や、行動を促すための心理的な仕掛けが不足しているからです。

例えば、商品の説明はAIが完璧に書いたとしても、「なぜ今、この商品を買うべきなのか」「この商品を手に入れると、どんな未来が待っているのか」といった、ユーザーの購買意欲を刺激するような「ストーリー」や「具体的なメリット」までAIが自動で作り出すのは難しいでしょう。

また、CTAボタンの文言一つとっても、人間の心理を理解した上で「限定〇個」「本日限り」といった緊急性や希少性を盛り込むことで、ユーザーの行動率は大きく変わります。

AIは一般的な「購入はこちら」といった無難な言葉を選ぶかもしれませんが、それだけではユーザーの背中を本当に押すことはできません。

ただ情報を羅列しただけのサイトでは、訪問者は「ふーん、そうなんだ」で終わってしまい、結局何も行動せずに去っていってしまいます。ホームページは、単なる情報のカタログではなく、「訪問者を次の行動へ導くための戦略的なツール」として設計される必要があるんです。

「AIが勝手にSEOも!」って、そんな甘い話あるわけない

AIツールを使ってホームページを作る際、「SEO対策も自動でやります!」とか「検索上位表示も夢じゃない!」なんて魅力的な言葉を見かけることがありますよね。

確かに、AIがキーワードの選定を手伝ってくれたり、タイトルや見出しにそれっぽいキーワードを盛り込んでくれたりするのは事実です。

一見すると、「おお、これでうちのサイトも検索で上位に出てくるかも!」なんて期待してしまうのも無理はありません。

でも、ちょっと待ってください。検索エンジン、特にGoogleの仕組みって、そんなに単純なものでしょうか?

残念ながら、「AIが勝手にSEOもやってくれる」という話は、多くの場合、都合のいい幻想に過ぎません。むしろ、AI任せのSEOは、ほとんど効果が期待できないどころか、長期的に見れば逆効果になる可能性すらあるんです。

SEOの基本をおさらいする

そもそも、SEO(検索エンジン最適化)って、何のためにあるんでしょう? それは、Googleなどの検索エンジンが、ユーザーの検索意図に対して「最も適切で、最も質の高い情報」を提供できるようにするためのものなんです。つまり、Googleは、あなたのサイトがどれだけユーザーの役に立つか、どれだけ信頼できるかを、様々な基準で評価しているんですね。

具体的には、以下のような要素が評価の対象になります。

- キーワードの関連性: ユーザーが検索したキーワードに対して、サイトの内容がどれだけ関連しているか。

- コンテンツの質と深さ: 表面的な情報だけでなく、専門性や独自性のある、質の高い情報が書かれているか。

- サイトの使いやすさ: スマホで見やすいか、表示速度は速いか、導線はわかりやすいかなど。

- 信頼性・権威性: その情報が、誰によって発信されているか、その分野の専門家や信頼できる情報源か。

- 他のサイトからの評価: 他の信頼できるサイトからリンクされているか(これが被リンクと呼ばれるもので、とても重要です)。

これらを総合的に判断して、検索順位が決まります。一見、単純なように思えるかもしれませんが、実は非常に複雑で多岐にわたる要素が絡み合っているんです。

「集客ゼロ」のホームページを今すぐ変える!行動から始めるSEO対策完全攻略

AI生成コンテンツがもたらす「重複率の高さ」という低品質の罠

さらに深刻なのが、AIが生成するコンテンツの「重複率の高さ」です。AIは膨大な既存のインターネット上のデータを学習していますが、そこから新しい情報を「創造」しているわけではありません。そのため、多くのAIツールが、似たような情報を基に文章を生成するため、結果的にインターネット上に同じような表現や内容のコンテンツが溢れてしまうことになります。

これは、検索エンジンにとって非常に「低品質」と判断される要因になります。Googleは、ユーザーに多様でユニークな情報を提供することを目的としているため、内容が重複しているサイトや既存の情報をコピペしたようなサイトを高く評価することはありません。

むしろ、このような「重複コンテンツ」が多いサイトは、検索順位が上がらないどころか、スパムと見なされてペナルティを受ける可能性すらあるんです。

そして、この重複コンテンツの問題は、ユーザーにとっても大きなデメリットになります。せっかく検索してあなたのサイトにたどり着いたのに、他のサイトとほとんど同じ内容だったらどう感じるでしょうか?

「どこかで見た内容だな」「このサイトならではの情報がないな」と感じて、すぐにサイトを閉じてしまうでしょう。

つまり、ユーザー体験(UX)の低下にも直結し、結果的にあなたのサイトの信頼性を損なうことになります。

AI任せでコンテンツを生成し続けることは、あなた自身の首を絞めることになりかねません。検索エンジンから低品質と判断され、ユーザーからも見向きもされない。これでは、せっかく作ったホームページが、ただインターネットの片隅に存在するだけの「ゴミサイト」になってしまう危険性があるんです。

AIが自動で行うSEO対策の「浅さ」とアルゴリズムの進化

AIツールは、確かにキーワードの候補を洗い出したり、そのキーワードを文章中に自然に(あるいは不自然に)挿入したりすることはできます。ですが、それはSEOのほんの一部、それも表面的な部分に過ぎません。

現代の検索エンジンは、キーワードの量だけでなく、その「意味的な関連性」や「ユーザーが本当に求めている情報を提供できているか」という質的な部分を非常に重視しています。

AIが生成するコンテンツは、往々にして既存のデータを組み合わせたものであり、深い洞察や、書き手の「意図」までを読み取ることは困難です。

さらに、Googleのアルゴリズムは、AI生成コンテンツを識別する技術を急速に進化させています。かつてはキーワードを詰め込んだり、大量の低品質な記事を量産したりする手法が一部で通用することもありました。

しかし、現在ではそうした質の低いコンテンツは、たとえAIが生成したものであっても、検索順位が上がらないどころか、スパムと見なされてペナルティを受ける可能性すらあります。Googleは、ユーザーにとって価値のある「オリジナルなコンテンツ」を強く求めています。

そして、Googleが特に強調しているのが「E-E-A-T」という概念です。これは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取ったもので、コンテンツの質を測る上での重要な指標です。

- Experience(経験): そのテーマについて、実際に経験している人が書いているか。

- Expertise(専門性): その分野の専門家が書いているか。

- Authoritativeness(権威性): そのテーマにおける権威者と認められているか。

- Trustworthiness(信頼性): サイト全体として信頼できる情報を提供しているか。

どうでしょう? AIが生成したコンテンツに、これらの「E-E-A-T」をどこまで求めることができるでしょうか? AIは過去のデータから学習し、それっぽい文章を作り出すことはできますが、実際の経験に基づいた深い洞察や、専門家としての裏付け、そして情報に対する責任を担保することはできません。

コンテンツの専門性や信頼性は、やはり人間が監修し、場合によっては専門家が直接執筆することで初めて確立されるものです。

AI任せのSEOでは、この「E-E-A-T」という、検索上位表示に欠かせない重要な要素を補うことが非常に難しいという現実があるんです。

SEOの技術面とコアアルゴリズムの変化、そしてAI任せの限界

SEOは、単にキーワードを埋め込んだり、質の高いコンテンツを書いたりするだけではありません。技術的な側面(テクニカルSEO)も非常に重要です。

例えば、

- クロールとインデックス: 検索エンジンのロボットがサイトを正しく巡回し、内容をデータベースに登録(インデックス)できる構造になっているか。

- サイト速度: ページの読み込み速度はどうか。遅いサイトはユーザー体験が悪く、検索評価も下がります。

- モバイルフレンドリー: スマホからの閲覧に最適化されているか。今やモバイルからのアクセスがほとんどです。

- サイト構造: サイト内の情報が論理的に整理され、ユーザーやロボットが迷わず情報を探し出せるか(内部リンクの最適化など)。

- セキュリティ: HTTPS化されているかなど、安全性が確保されているか。

これらの技術的な要素は、AIがコンテンツを生成するだけでは解決できません。サイト構築の段階から専門的な知識と実装が求められます。

さらに、Googleは年に数回、「コアアルゴリズムアップデート」と呼ばれる大規模な順位変動をもたらす更新を行います。これは、検索エンジンの評価基準そのものが大きく変わる可能性があるため、SEO担当者は常に最新の動向を追いかけ、それに合わせて戦略を修正していく必要があります。

AIは、学習した過去のデータに基づいてコンテンツを生成するため、このような最新のアルゴリズム変更や、未来のトレンド、さらには競合の戦略までを予測し、柔軟に対応する能力は持ち合わせていません。

AI任せでホームページを作り、SEO対策もAIに丸投げしてしまうと、コアアルゴリズムアップデートのたびに順位が大きく変動し、安定した集客が見込めなくなるリスクがあるんです。

みんなが同じAIツールを使ってSEO対策を始めたらどうなるか?

みんなが同じAIツールを使ってSEO対策を始めたらどうなるか、考えてみてください。もしライバルも同じようにAIにキーワード選定やコンテンツ生成を任せていたら、結果として出来上がるサイトは、SEOの観点でも「似たり寄ったり」になってしまいます。

AIは、あくまで過去のデータを基に「最適解」を探すツールです。そのため、みんなが同じAIを使えば、導き出される「最適解」も似たようなものになる傾向があります。そうなると、検索結果のページであなたのサイトが目立つことは、ほとんど期待できません。

いわば、みんなが同じスタートラインに立ち、同じ方向へ走っていくようなものです。

AIが提供する「おまかせSEO」は、あくまで入門レベルのものです。本格的に検索上位を目指し、集客に繋げたいのであれば、AIの能力を過信せずSEOの本質を理解し、人間が主導する戦略的なアプローチが重要だということを覚えておいてください。

みんながAIを使ったら結局「同じ」になる問題

さて、ここまでAIを使ったホームページ制作の「簡単さ」と、そこから生まれる集客やSEOの難しさについてお話してきました。でも、もう一つ、非常に大きな、そして見過ごされがちな問題があります。それは、もしみんなが同じようにAIツールを使ってホームページを作ったら、一体何が起こるか、ということです。

あなたのライバルも、競合の会社も、あるいは同じ業種の個人事業主も、みんなが「無料」や「簡単」という言葉に惹かれてAIツールを使い始めたら…

想像してみてください。

競合との差別化が困難になる理由

もしあなたがAIを使ってホームページを作ったとします。手軽で便利ですよね。でも、同じ市場にいるライバルも、あなたと同じ、あるいはよく似たAIツールを使っていたらどうなるでしょうか?

結果として出来上がるのは、似たようなデザインのテンプレート、似たような構成、そしてAIが生成した似たような文章が並ぶサイトです。

AIは、学習した膨大なデータから「最適解」を導き出しますが、それは同時に「一般的な解」であることも多いんです。だから、特定の個性や深掘りされた内容を持つことは難しい。

そうなると、インターネットを訪れたお客さんから見て、「あれ?このお店(会社)、前にもどこかで見たような……」とか、「どこのサイトも言っていることが同じだな」なんて思われてしまうんです。つまり、ユーザーから見て「どこも同じ」に見えてしまう恐怖に直面することになります。

「あなたの会社(お店)を選ぶ理由」が見つからない。これほど事業にとって恐ろしいことはありません。お客さんは、数ある選択肢の中から、わざわざあなたの会社を選んでくれる「何か」を求めています。

その「何か」がAI任せでは見つかりにくい、というのが現実なんですね。

ブランドイメージの構築はAIでは難しい

ホームページは、ただ情報を載せるだけでなく、あなたの会社やお店の「ブランドイメージ」を形作る大切な場所です。どんな色を使っているか、どんな言葉遣いをしているか、どんな写真が載っているか。これら全てが、お客さんの心の中に「あなたのビジネスはこんな雰囲気なんだな」という印象を刻み込みます。

でも、AIが作るコンテンツやデザインは、どうしても無個性になりがちです。

AIは、あなたの会社が創業に至ったストーリーや、製品開発にかける熱い想い、スタッフ一人ひとりの個性やこだわりといった人間ならではの「感情」や「哲学」を理解し、それを表現することはできません。

ブランドを構築するということは、単にロゴを作ることではありません。それは、お客さんに「あなたのビジネスって、他とは違うんだな」「なんか応援したくなるな」と感じてもらうことです。

AIが作る「無個性」なブランド像では、顧客の「記憶に残る」どころか、そもそも印象にすら残らないかもしれません。

ブランドストーリーを語れるのは、やはり「人」だけです。あなたの会社の「魂」や「哲学」を表現できるのは、そこに情熱を注ぐあなた自身であり、あなたのチームなんです。

価格競争に巻き込まれてしまう危険性

もし、あなたのビジネスとライバルのビジネスの間に、お客さんが「これだ!」と明確に感じるような「差」がなければ、最終的にお客さんが何を基準に選ぶか、想像できますか?

多くの場合、それは「価格」です。

ホームページが似たり寄ったりで、商品やサービスの内容も大差なく見えたら、お客さんは「じゃあ、一番安いところでいいや」となってしまいます。

AIで低コスト制作が進む中で、もしあなたのホームページが集客の「顔」として差別化できないと、お客さんを惹きつけるための最後の手段が価格競争になってしまいかねません。

価格競争に巻き込まれるということは、利益率が下がり、事業の成長を鈍らせることに繋がります。ホームページは、あなたのビジネスの価値をしっかりと伝え、価格以外の部分で選んでもらうための「価値創造の場」であるべきなんです。

この「みんなが同じになっちゃう問題」は、AIを使ったホームページ制作の最大の落とし穴かもしれません。次のセクションでは、そんなAI時代に、いかにして「選ばれるホームページ」になるのか、そのための「人間らしさ」と「戦略」について、具体的な方法を深掘りしていきましょう。

AI時代に「選ばれる」ホームページになるには?大事なのは「人間らしさ」と「Web集客の企画設計」

ここまで、AIで簡単にホームページが作れるようになったからこその落とし穴、つまり集客やSEOの難しさ、そして「みんなが同じになっちゃう問題」についてお話してきました。じゃあ、このAI時代に、私たちはいったいどうすれば「選ばれるホームページ」を作れるのでしょうか?

その答えは、「人間らしさ」と「Web集客の企画設計」です。

AIはあくまでツール。どんなに高性能なツールでも、それを使う人間がどんな「想い」を持ち、どんな「Web集客の企画設計」を練るかによって、その価値は大きく変わってきます。AIには決して真似できない、あなた自身の魅力や、あなたのビジネスが持つ独自の価値を前面に押し出すこと。そして、闇雲に情報発信するのではなく、誰に、何を、どう伝えるかを徹底的に考え抜くこと。これが、これからのホームページ制作で本当に求められることなんです。

「あなた」だからこそ伝えられることを見つける

AIがどんなに優れた文章を生成しても、あなたの会社の「魂」や「哲学」、創業者がこのビジネスを始めた「熱い想い」、日々の仕事にかける「スタッフ一人ひとりのこだわり」といった、人間ならではの深い感情やストーリーを、AIはゼロから生み出すことはできません。

ここに、AIには絶対に真似できない「あなたの強み」があるんです。

まずは、あなたのビジネスが持つ「独自の売り(USP: Unique Selling Proposition)」を明確にしましょう。

- なぜ、この商品やサービスを提供しているのか?

- 他社にはない、あなただけの特別な技術やノウハウは?

- お客様にどんな未来を届けたいのか?

- どんな小さなことでもいいから、あなたが仕事で「譲れない」と思っていることは?

これらは、AIには決して「言語化」できない、あなたの中に眠る宝物です。お客様は、単に商品やサービスそのものを買っているわけではありません。その背景にある「想い」や「ストーリー」に共感し、そのビジネスに関わる「人」に魅力を感じることで、初めて「ここで買いたい」「この人に頼みたい」と思ってくれるんです。

あなたのホームページは、単なるカタログではなく、あなたのビジネスが持つ「魂を伝える場所」でなければなりません。

ターゲットに「深く刺さる」コンテンツの作り方

AIが生成するコンテンツは、確かに情報としては正しいかもしれません。しかし、本当に顧客の心を掴み、行動を促すのは、一方的な情報発信ではない「対話」を意識したコンテンツです。

お客様が抱えているであろう具体的な「悩み」や「疑問」に寄り添い、それに対する「解決策」を提示する。単に機能や性能を並べるだけでなく、その商品やサービスを使うことで、お客様の日常がどう変わり、どんなポジティブな未来が待っているのかを想像させるような内容です。

例えば、

- お客様の「よくある質問」に対して、AIが答えるような定型文ではなく、実際にあなたがお客様と対話した経験から得た、血の通ったアドバイスを添える。

- 成功事例を単に羅列するのではなく、お客様がどんな課題を抱えていて、それをあなたのビジネスがどう解決し、結果としてどんな喜びを手に入れたのかを、ストーリーとして語る。

- お客様の「生の声」(お客様の声やレビュー)を積極的に掲載し、それに真摯に耳を傾け、感謝の気持ちや次への改善策を添えて応える。

これらは、AIが「学習データ」として取り込むことはできても、自ら「体験」として生み出すことはできない、人間だからこそ作れる「深く刺さるコンテンツ」です。共感と信頼を生み出すコンテンツこそが、AI任せのサイトと一線を画し、顧客の心を掴むカギになるんです。

人間が介在する「戦略的なSEO」の考え方

「AIが勝手にSEOも!」という甘い言葉の裏側には、これまで見てきたように多くの落とし穴があります。では、どうすればAI時代に通用する、本当の意味での「戦略的なSEO」を実現できるのでしょうか? それは、やはり「人間の知恵と経験」が介在することです。

キーワード選定一つとっても、AIはデータから頻出キーワードを教えてくれますが、そのキーワードを検索している「ユーザーの本当の意図」までを深く読み解くことはできません。

例えば、「ホームページ 作り方」と検索している人は、単に作り方を知りたいだけでなく、「無料で作りたいのか」「プロに頼みたいのか」「集客に繋げたいのか」など、様々な背景があるはずです。人間のSEO専門家は、そうしたユーザーの心理を深く洞察し、競合の動向も踏まえて、本当に価値のあるキーワードを見つけ出します。

また、コンテンツの「専門性」や「信頼性」を担保するためには、その分野の専門家による監修や、実際に事業を行っている人だからこそ書ける深い情報が不可欠です。AIが生成した文章をそのまま使うのではなく、専門家がファクトチェックを行い、より深い知見を加え、場合によっては表現を修正することで、コンテンツの品質は格段に上がります。

さらに、サイトの構造や内部リンクの最適化といった「テクニカルSEO」の部分も、専門的な知識が求められます。

検索エンジンのアルゴリズムは常に進化しており、それに合わせてサイトを最適化していく作業は、AIが自動で完璧にこなせるものではありません。

人間の専門家が常に最新情報を調査し、サイトを改善し続けることで、初めて安定した検索順位と集客が見込めるようになるんです。

AIでは再現できない「デザイン」と「UX」の追求

AIが提供するデザインテンプレートは、確かに洗練されて見えるかもしれません。しかし、それは「万人受けする無難なデザイン」であることがほとんどです。あなたの会社の個性やブランドイメージを際立たせる「唯一無二のデザイン」は、AIだけでは生み出せません。

デザインは単なる見た目の美しさだけでなく、ユーザーがサイトを訪れたときに「どんな感情を抱くか」「どう行動するか」に大きく影響します。例えば、信頼感を重視するBtoBのサイトなら落ち着いた色合いと明快な情報設計が必要ですし、若者向けのファッションサイトなら、トレンドを意識した遊び心のあるデザインが求められるでしょう。こうした「意図」をデザインに落とし込むのは、やはりデザイナーの経験と感性あってこそです。

そして、もう一つ重要なのが「UX(ユーザーエクスペリエンス)」、つまりユーザーがサイトでどんな体験をするか、です。

- サイトが重くてなかなか表示されない。

- どこに何があるか分からず、迷ってしまう。

- スマホで見たらレイアウトが崩れていて見にくい。

- 問い合わせフォームが分かりづらい。

これらは全て、ユーザーエクスペリエンスを損なう要因です。AIはデータを基に一般的な改善策を提示することはできても、あなたのターゲットユーザーが実際にどのようにサイトを使い、どこでつまずくのかを細かく分析し、最適な導線やインタラクションを設計するのは、人間の専門家が得意とするところです。

訪問者が「使いやすい」「心地よい」と感じるサイトは、滞在時間が長くなり、目的の行動(問い合わせや購入など)に繋がりやすくなります。

AI任せでは難しい、こうしたユーザーの心に寄り添ったデザインとUXの追求こそが、あなたのホームページを「選ばれる存在」にするための重要な要素なんです。

AIを「ツール」として使いこなすホームページ制作

ここまでお話ししてきたように、ChatGPTなどのAIツールは、ホームページ制作において「簡単」で「手軽」という大きなメリットをもたらしました。しかし、その裏側には、集客やSEO、そして差別化といった点で多くの課題があることも見てきましたね。

では、このAIの時代に、私たちはホームページ制作とどう向き合っていけばいいのでしょうか? 答えは、「AIを単なる『楽ちんツール』としてではなく、『強力な道具』として賢く使いこなす」ことです。包丁やドライバーが、使う人の腕とアイデア次第で様々なものを生み出すように、AIもまた、使い方一つであなたのビジネスを大きく後押ししてくれる可能性を秘めているんです。

AIの「得意」と「苦手」を理解する

まずは、AIがどんな作業を得意とし、どんな作業が苦手なのかをきちんと理解することが大切です。

AIが得意なこと(=AIに任せるべきこと)

- 情報収集と整理: 特定のテーマに関する情報を素早く集め、要約したり、分類したりする作業。

- 文章の骨格作成: ブログ記事やページの構成案、見出しのアイデア出しなど、文章の枠組みを作る作業。

- 初期ドラフトの生成: 特定のキーワードやテーマに基づき、最初の草稿を素早く書き出す作業。

- アイデアのブレインストーミング: 新しいサービス名やキャッチコピー、コンテンツのネタなど、アイデアを多角的に出す作業。

- 簡単な画像生成: イメージに合うイラストや写真の初期案を作る作業(ただし著作権や肖像権には注意が必要です)。

AIが苦手なこと(=人間がやるべきこと)

- 深い洞察と戦略立案: 市場のトレンド、競合の具体的な動き、顧客の潜在的なニーズなど、多角的な情報を総合的に判断し、具体的なビジネス戦略を立てること。

- オリジナリティと感情の表現: 独自のブランドストーリー、創業者の熱い想い、お客様の心に響く感情豊かな文章表現など、人間ならではの深みや個性を出すこと。

- 「E-E-A-T」の担保: コンテンツの専門性、権威性、信頼性を保証し、最新かつ正確な情報を提供すること。

- ユーザーエクスペリエンス(UX)設計: ユーザーの行動心理に基づいた最適なサイト導線、使いやすさ、インタラクションのデザインなど。

- 技術的なSEOの実装と改善: サイトの表示速度改善、モバイル最適化、複雑な内部リンク構造の設計など、専門知識を要する技術的な最適化。

- 最終的な品質チェックと修正: AIが生成したコンテンツの事実確認、表現の調整、誤字脱字の修正など、最終的な責任を持って品質を担保すること。

このように、AIはあくまで「補助ツール」として活用し、最終的な判断や責任、そして「人間だからこそできる創造性」の部分は、私たち人間が担う。この使い分けが、賢いホームページ制作の第一歩です。

AIは「スピード」、人は「質と深さ」

AIを活用する最大のメリットは、その「スピード」です。これまで何時間もかかっていた作業が、AIを使えば数分で終わる、なんてことも珍しくありません。このスピードを活かせば、アイデア出しのサイクルを早めたり、コンテンツの初期生成にかかる時間を大幅に短縮したりすることができます。

しかし、そのスピードで生成されたものを「そのまま使う」のではなく、人間が「質と深さ」を加えていくことが重要です。

例えば、AIが書き出したブログ記事の骨格をベースに、あなたが独自の経験談や具体的な成功事例を付け加える。AIが作ったキャッチコピーの候補の中から、あなたのブランドイメージに最も合うものを選び、さらに人間らしい温かみやユーモアを加えて磨き上げる。

つまり、AIに素早く「下書き」を作らせ、それを人間が「本番の作品」へと昇華させるイメージです。AIと人間がそれぞれの得意分野で「協業」することで、時間とコストを節約しながらも、最終的にはAI単体では到達できない、高品質で集客力のあるホームページを作り上げることができるでしょう。これは、まさに「人間とAIのハイブリッド」という、これからの時代の新しい働き方でもあります。

費用対効果を考えたホームページ制作の選択肢

「AIを使えば無料でできるかも?」という期待と、「本格的な集客にはお金がかかる」という現実の間で、どうすれば良い費用対効果でホームページを制作できるのか、悩む方もいるかもしれません。

ここで大切なのは、「あなたの企業にとって何が最も重要か」を見極めることです。

- もし「とりあえず存在させたい」「名刺代わりでOK」という目的であれば、 AIツールをフル活用して自力で作成するのも一つの手です。コストを最小限に抑えられます。

- もし「本格的に集客したい」「競合に負けたくない」という目的であれば、 AIだけに頼るのはリスクが高いでしょう。かといって、全てをプロの制作会社に任せて高額な費用をかけることだけが正解ではありません。

おすすめしたいのは、「部分的にAIを活用しつつ、プロの力を借りるハイブリッドな選択」です。

例えば、AIにコンテンツのアイデア出しや初期草稿の作成を任せ、それをプロのWebライターやSEOコンサルタントが監修・修正することで、効率的に質の高いコンテンツを作り上げることができます。

デザインの初期案をAIで作らせて、それをプロのデザイナーが最終調整し、ブランドに合った唯一無二のデザインに仕上げることも可能です。

この方法であれば、全てをゼロからプロに依頼するよりもコストを抑えつつ、AI任せにするだけでは得られない「質」と「戦略」を手に入れることができます。あなたのビジネスの規模や目標、予算に応じて、このバランスを見つけることが成功への道すじとなるでしょう。

本格的なWeb集客を目指すなら「Webコンサルティング」という選択肢

自力でホームページを作成すること自体は、悪いことではありません。手軽にスタートできるメリットもあります。しかし、もしあなたが「本格的なWeb集客」や「競合に差をつけるSEO」を真剣に考えるなら、専門家であるWebコンサルティングサービスの利用を考えてみることをおすすめします。

Webコンサルタントは、単なるホームページ制作業者ではありません。彼らは、あなたのビジネスの強みや市場の動向を深く理解し、最適な集客戦略を立案してくれる「Web集客のプロフェッショナル」です。

彼らは、

- あなたのターゲット顧客は誰で、どんな悩みを持っているのか?

- 競合他社はどんな戦略でWeb集客をしているのか?

- あなたのビジネスのUSP(独自の売り)をどうアピールすべきか?

- 検索エンジンで上位表示されるためには、どんなコンテンツが必要か?

- ユーザーがサイトを訪れてから問い合わせや購入に至るまでの最適な導線は?

といった問いに対し、データに基づいた分析と豊富な経験から、具体的な解決策を提示してくれます。単なる技術的なSEO対策だけでなく、ユーザーの行動分析やコンテンツ企画、さらにはブランド構築まで、多角的な視点からあなたのホームページを「本当に稼ぐサイト」へと成長させるサポートをしてくれるでしょう。

AIは強力なツールですが、その真価を引き出して事業の成果に繋げるためには、やはり「人間の知恵と経験」が重要です。AIの進化は目覚ましいものがありますが、最終的にあなたの事業の成功を導くのは、適切な企画設計とそれを実行する人間の力です。

ホームページは、どのような状態からでもどんどん改良していくことができます。制作・公開からが本当の始まりです。AIを賢く活用しつつ、必要な場面ではプロの力を借りる。そうすることで、あなたのホームページは単なる情報発信の場ではなく、あなたの事業を力強く支える「最強のパートナー」となることでしょう。

(初回投稿日 2025年8月22日)