情報社会の海は今、AIによって量産されるコンテンツという波で満ちています。かつては人間が時間をかけ、情熱を注いで生み出してきた知の結晶が、手軽で無個性な情報の奔流に飲み込まれようとしているのです。この状況は、経済学におけるグレシャムの法則を彷彿とさせます。すなわち、「悪貨は良貨を駆逐する」という現象が、コンテンツの世界でも起きているのではないか、と考えています。

低コストで大量生産できるAIコンテンツという「悪貨」が、個人の深い洞察や創造性から生まれる「良貨」を情報の市場から追いやってしまうかもしれません。

さらに、これは計画のグレシャムの法則にも通じます。日々の雑務が重要な仕事を圧迫するように、AIが過去の最適化された情報ばかりを再生産することで、新しい創造性や挑戦が後回しにされてしまう、結果として、コンテンツの世界は過去の模倣に終始し、真のイノベーションが失われていく危険性があるのではないかと考えています。

この流れは、私たちの社会全体に深刻な影響をもたらす可能性があります。良質な情報は、AIの学習材料として無秩序に利用されることを嫌い、公開の場から姿を消していく。最新の実践的知見や事業の成功に本当に有効なノウハウは、ごく一部の企業や組織の内部に蓄積されるだけになるでしょう。誰もがアクセスできる情報は、AIによる無個性な情報の海となり、真に価値ある情報との間に「見えない壁」が築かれていくかもしれません。

今回は、AIがもたらす情報流通の変容を、経済学の法則になぞらえて深く掘り下げ、私たちが直面している課題を問い直すためのものです。単にAIの利便性を享受するだけでなく、その裏側で失われつつあるものに目を向け、これからの情報社会で人間が果たすべき役割について考えます。

AIが広める「悪貨」と、駆逐される「良貨」 情報の質量が逆転する時代

AIが生成した情報が、次のAIの知識となり、永遠に巡り続けるデジタル時代の「情報自己循環」

AIが生成するコンテンツの量と速度は、私たちの想像を遥かに超えています。かつては人間だけが作っていたはずの記事や画像、動画が、いまやAIによって一瞬で生み出されるようになりました。これは単なる技術革新に留まらず、社会の情報流通のあり方を根底から揺るがす、まさに地殻変動と言えるでしょう。

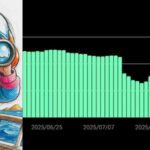

過去数十年、インターネットの発展は、情報の民主化をもたらしました。誰もが発信者となり、多様な意見や知見が自由に交換されることで、私たちの知識は爆発的に拡大しました。しかし、AIの台頭、特にChatGPTが一般公開された2022年11月以降は、この情報の民主化に新たな、そして予期せぬ局面をもたらしました。手動で、時間をかけて作られる良質なコンテンツ(良貨)に対して、AIが瞬時に、かつ低コストで生成する低品質なコンテンツ(悪貨)が、圧倒的な量をもって市場を席巻しようとしています。これは、情報の「質」と「量」のバランスが完全に逆転する、かつてない事態です。

AIが瞬時に、かつ低コストで生成する低品質なコンテンツ(悪貨)が、手動で時間をかけて作られる良質なコンテンツ(良貨)を圧倒的な量で市場に押し流しはじめました。

このAIコンテンツの急増を示すデータは、複数の調査機関が報告しています。例えば、Pew Research Centerの調査(34% of U.S. adults have used ChatGPT, about double the share in 2023)によると、米国の成人におけるChatGPTの利用率は、2023年から2024年にかけて倍増しました。これは、AI生成コンテンツの消費者が急速に増え、それに伴って供給も拡大していることを示唆します。

なお、ChatGPTは、2023年1月に月間アクティブユーザー数が1億人に達し、2024年初頭には2億人を超え、2025年2月には4億人、同年8月には7億人を超えたとの報告もあります(OpenAI自身が公表したユーザー数や、第三者機関によるトラフィック分析などを元に推計された数値です)。

また、このAIコンテンツの爆発的な増加は、検索エンジンの対応にも影響を与えています。Googleは2024年3月に、ウェブ上の質の低いコンテンツを削減するための大規模なアルゴリズムアップデートを実施しました。Googleの公式ブログ「Google Search Central Blog」では、このアップデートの目的として、AIや自動生成ツールによって作られた、ユーザーの役に立たない低品質なコンテンツを排除する方針が明確に示されています。

New ways we’re tackling spammy, low-quality content on Search(Google Search Central Blog)

【SEO】June 2025 コアアップデートの影響とAIコンテンツの排除

明確なコンテンツ増加の数値を示す統計はありませんが、様々なデータや対策行動などからその影響が示唆されます。

このように、情報の「質」と「量」のバランスは完全に逆転し、情報の海はかつてないほどのスピードで膨張しています。

これは、私たちがこれから深く探っていく、AIコンテンツ版グレシャムの法則の始まりに過ぎないのかもしれません。

グレシャムの法則とコンテンツ「価値の逆転現象」

経済の世界には「悪貨は良貨を駆逐する」というグレシャムの法則があります。この法則は、16世紀の英国王室財務官、トーマス・グレシャム卿によって提唱されたとされています。この法則が示すのは、単なる悪貨の流通ではありません。人々が価値の低い貨幣(悪貨)で支払いを済ませようとし、価値の高い貨幣(良貨)を手元に温存するという人間の合理的行動が、結果として市場から良貨を消滅させてしまうという、経済学的な価値の逆転現象を論理的に説明したものです。

これを、AIが作るコンテンツの世界に当てはめてみましょう。低コストで大量に作れるAIコンテンツという「悪貨」は、一見すると利便性の高いツールに思えます。誰もが手軽に情報を得られるようになり、多くの事業が効率化される。しかし、その裏側で、個人の深い洞察や、長年の研究に基づく知見、そして何よりも創造性から生まれる人間のコンテンツという「良貨」が、その価値を正当に評価されにくくなっているのではないでしょうか。

なぜなら、多くのプラットフォームは、コンテンツの量と速度を重視する傾向にあるからです。検索エンジンのアルゴリズムや、SNSのタイムラインは、常に新しい情報で満たされることを求めています。そこに、AIが生成する膨大な量のコンテンツが投入されると、人間の手による良質なコンテンツは、その波に埋もれてしまい、見つけられにくくなります。

結果として、コンテンツの作り手は、時間と労力をかけて良質なものを作るよりも、AIを使って効率的に、そして大量にコンテンツを生成することに注力するようになる。これが、AIコンテンツ版のグレシャムの法則です。良質なコンテンツが市場から駆逐され、情報の海が低品質な「悪貨」で溢れかえるという、私たちの社会にとって非常に憂慮すべき状況が、すでに始まっているのです。

「グレシャムの法則」とは何か 経済学の視点から

貨幣の流通において、額面以上の価値を持つ良貨(例えば、金貨)と、額面通りの価値しかない悪貨(例えば、銀貨)が同時に流通すると、人々は価値の高い良貨を貯め込み、価値の低い悪貨だけを支払いなどに使うようになります。結果として、市場には悪貨ばかりが出回り、良貨は姿を消してしまう。

この法則は、16世紀の英国王室財務官、トーマス・グレシャム卿によって提唱されたとされていますが、その現象自体は古代ローマ時代から知られていました。特に、グレシャム卿がエリザベス1世に助言したとされる1560年代のイングランドでは、国王が発行した銀の含有量が少ない貨幣(悪貨)が、それ以前に流通していた銀の含有量が多い良貨を市場から急速に追い出すという現象が顕著に現れました。

グレシャムの法則の定義と歴史的背景、ならびに「良貨が悪貨を駆逐する」という逆グレシャムの法則についても触れられています。、複雑な経済現象を多角的に分析する際の参考として 国際通貨問題1 おけるグレシャムの法則(滋賀大学 PDF)

この原則は、コンテンツの世界でも同様に適用されます。人間の手によるコンテンツは、時間、労力、そして個人的な経験という、再現性の低い「資源」を投入して作られます。これは、金や銀といった希少な資源でできた良貨に例えられます。一方、AIコンテンツは、既存のデータという「資源」を再構成し、瞬時に、かつ安価に生成されます。これは、銅やニッケルといった安価な金属でできた悪貨に例えられます。この二種類のコンテンツが同じ市場で流通すると、人々は手軽に手に入るAIコンテンツを消費し、良質な人間コンテンツの価値が相対的に低下する。その結果、良質なコンテンツの作り手は、その価値が正当に評価されないことに失望し、創作活動から遠ざかっていく。これが、私たちの社会における情報の「悪貨」が「良貨」を駆逐するプロセスです。

これは、単なるコンテンツの質の問題に留まりません。情報の劣化は、人々の思考の劣化、ひいては社会全体の創造性の低下へと繋がる可能性を秘めています。私たちは今、その岐路に立たされています。

AIコンテンツの「悪貨」が持つ3つの性質

AIコンテンツの「悪貨」が持つ3つの性質

AIによって生成されるコンテンツが、なぜ情報の市場において「悪貨」となりうるのか。それは、低コストで大量生産されるという単純な理由だけではありません。その性質を、より本質的な視点から紐解いていくと、以下の三つの特徴が見えてきます。これらは、人間の手によるコンテンツが持つ、個性や深みとは対極にあるものです。

- 無個性という大量生産性

- コストと時間という魅力

- 表面的最適化という空虚

1.無個性という大量生産性「人間の心理とAIのアルゴリズムの合流点」

AIが作り出すコンテンツは、特定の個人や組織の思想、哲学、あるいは人生経験に基づいたものではありません。それは、インターネット上に存在する膨大なテキストや画像を分析し、統計的に最も「正解」とされるパターンを抽出して生成されます。結果として、そこには作り手の「声」や「熱量」は存在しません。

この無個性さが、AIコンテンツを大量生産可能にしている最大の理由であり、同時に、良質なコンテンツが持つ深みや感動を失わせる要因にもなっています。なぜなら、人間の脳は、他者の個性や感情に共感することで、深い記憶や学習を促すようにできています。心理学的に見ても、私たちは、単なる事実の羅列よりも、そこに人間的なストーリーや感情が伴う情報に、より強く惹きつけられます。しかし、AIは人間の感情を理解せず、ただ統計的な「正解」を繰り返すだけです。

この「共感の欠如」は、AIコンテンツの最大の弱点であり、同時に、プラットフォームのアルゴリズムにとっては、非常に効率の良い「燃料」になります。アルゴリズムは、ユーザーがクリックし、短時間で消費するような、シンプルで理解しやすい情報を好みます。複雑で深い感情を伴うコンテンツは、アルゴリズムが評価する「効率性」という指標には必ずしも合致しません。結果として、無個性なAIコンテンツは、アルゴリズムの最適化と合流し情報の海を埋め尽くしていきます。

2.コストと時間という魅力「事業の合理性と人間の慣性の衝突」

人間の手で質の高いコンテンツを作るには、膨大な時間と労力、そして相応の費用がかかります。しかし、AIを使えば、その投資はほとんど不要になります。一つの記事を人間が書くのに数日かかるところを、AIは数分で仕上げてしまう。この圧倒的な効率性は、特に営利を目的とする事業において、抗いがたい魅力に映ります。

この背景には、「サンクコストの誤謬」という人間の心理的バイアスが影響しています。私たちは、すでに費やした時間やコスト(サンクコスト)を無駄にしたくないという思いから、非効率な方法を続ける傾向にあります。しかし、AIは、このサンクコストを完全に無視することができます。AIは、過去のやり方に縛られることなく、常に最も効率的な方法を提示します。事業を営む側は、AIのこの「コスト効率」の誘惑に抗うことは非常に難しいでしょう。なぜなら、ビジネスの世界では、効率とコスト削減が最大の美徳とされるからです。この合理的な判断が、人間の手によるコンテンツ制作という「非効率」な営みを、事業のポートフォリオから徐々に追い出していくことになります。

サンクコストの誤謬について

サンクコストの誤謬は、すでに費やした時間やお金、労力といった「埋没費用(サンクコスト)」を惜しむあまり、非合理的な意思決定をしてしまう心理的なバイアスを指します。

たとえば、面白くない映画を見ていても、「ここまでお金と時間をかけたから最後まで見よう」と考えるのは、サンクコストの誤謬の一例です。合理的に考えれば、その時点で見るのをやめるのが最善の選択になります。AIの文脈では、すでに人間の手によるコンテンツ制作に多くのリソースを費やしてきた事業が、AIという効率的なツールを導入することをためらう背景に、この誤謬が影響している可能性があります。過去のやり方に固執してしまうこの心理が、AIコンテンツの普及を加速させる一因にもなりえます。

3.表面的最適化という空虚

AIは、検索エンジンで上位に表示されるためのキーワードや、ユーザーの興味を引きつけるような見出しの付け方など、表面的には最適化されたコンテンツを作り出すのが得意です。AIは、過去の膨大なデータから、何が人々に「見られる」か、そして「クリックされる」かを学習しています。

この現象は、プラットフォームのアルゴリズムとユーザーの心理が、互いに影響し合い、歪んだ関係を築いていることを示しています。アルゴリズムは、クリック数や滞在時間といった表面的な指標を最優先に評価します。一方で、ユーザーは、情報過多の状況において、タイトルやサムネイルといった表面的な情報でコンテンツの価値を判断する「ヒューリスティック」(簡便な思考)に頼りがちです。

AIは、この両者の歪んだ関係を巧みに利用します。アルゴリズムが求める最適解を高速に生成し、ユーザーのヒューリスティックに訴えかけるようなコンテンツを大量に市場に投入する。しかし、その中身は、過去の情報の寄せ集めに過ぎないことが多い。結果として、「浅く広い」情報が市場の主流となり、深い洞察や実践的な知見は埋もれていきます。これは、私たちが無意識のうちに、質の低い情報に満足するように「馴化」させられていくプロセスでもあります。

創造性を蝕む「計画のグレシャムの法則」

AIが大量に、そして安価にコンテンツを生み出すことは、単に情報の質を低下させるだけでなく、人間の創造性そのものに深刻な影響を与えかねません。この現象は、経営学において知られる「計画のグレシャムの法則」と酷似しています。

「計画のグレシャムの法則」とは何か

これは、米国の経営学者アラン・レーキンが提唱した概念です。彼は、日々の日常的なタスク(メールの返信、会議の準備、報告書の作成といった「雑務」)が、長期的な視点や深い思考を要する重要な計画(新しい事業の立案、イノベーション、戦略的思考など)を常に圧迫し、後回しにさせてしまうことを指摘しました。この法則は、個人の時間管理だけでなく、組織全体の生産性低下にも繋がる現象として、多くの経営学研究で取り上げられています。

例えば、ハーバード・ビジネス・スクールのクリスティン・ポラス教授とチャールズ・パーソンズ教授による研究では、多忙な職場環境下において、従業員が目の前の緊急性の高いタスクに追われ、創造的なプロジェクトや長期的な戦略を練る時間が失われる実態が明らかになりました。彼らの研究によれば、私たちは緊急ではないものの重要なタスクを後回しにするという心理的なバイアスを強く持っており、これが組織の成長を阻害する一因となります。

事業承継における「計画のグレシャムの法則」(商工総合研究所 PDF)

AIコンテンツの世界でも、これとまったく同じことが起きています。AIが過去のデータを元にした「雑務」のような情報ばかりを量産することで、新しい創造性という「重要な計画」が駆逐されていくのです。

雑事に追われる創造性「時間の心理学とタスク管理の落とし穴」

AIは、膨大なデータを高速に処理し、論理的で整合性の取れたテキストや画像を生成することに長けています。それは、まさに日々の「雑務」をこなすように、定型的な情報提供や、既存の知識の再構築を瞬時に行います。

これらのAIが生成した「雑務」的なコンテンツが市場を溢れさせることで、人間のコンテンツクリエイターは、より多くの労力を「差別化」に割かなければならなくなります。しかし、AIの量が圧倒的なため、多くの作り手は、AIの土俵で戦うことになりがちです。これは、創造的な思考や、本当に新しいアイデアを練る時間を削り、効率という雑務に追われることと同義です。

この背景には、「緊急性の錯覚」という心理学的な現象があります。私たちは、緊急性の高いタスク(例:今日中に記事を公開すること)を、重要性の高いタスク(例:長期的な視点で新しい事業を構想すること)よりも優先してしまう傾向があります。AIは、この「緊急性」を人為的に作り出すことができます。

AIを使い、より多くの記事を早く公開できるという「効率」は、作り手にとって魅力的な緊急性を伴う目標となります。

結果として、本来時間をかけるべき創造的なプロセスが後回しにされ、人間はAIの作った「雑務」のサイクルに巻き込まれていきます。

緊急性の錯覚について

緊急性の錯覚は、緊急なタスクを、実際にはそれほど重要でないにもかかわらず、重要なタスクよりも優先してしまう心理的な傾向を指す言葉です。

たとえば、すぐに返信を求められるメールや、締め切りが迫ったレポート作成などは、「緊急性」が高いと感じられます。一方で、長期的な事業戦略の策定や、新しい知識の学習といったタスクは、緊急性が低いと認識されがちです。この心理的なバイアスにより、目の前の「緊急な雑務」に追われ、本来もっと時間をかけるべき「重要な仕事」を後回しにしてしまいます。AIが、大量のコンテンツを迅速に生成できるという「効率」を提供することで、私たちはこの「緊急性の錯覚」に陥りやすくなります。結果として、創造的な思考や深い洞察に時間を割くことができなくなり、AIの生み出すサイクルに巻き込まれてしまいます。

過去の最適解への依存

AIは、過去にインターネット上に蓄積された膨大な情報から学びます。その結果、生み出されるコンテンツは、過去の「成功事例」や「最適解」をなぞったものになりがちです。例えば、AIが書く小説は、過去の売れ筋のストーリー展開やキャラクター設定を組み合わせたものになるかもしれません。AIが描く絵は、過去の有名な画家のスタイルを模倣したものになるでしょう。

ここに、新しいアイデアや、まだ誰も見たことのないような創造性は生まれません。AIは「過去の最適化」に囚われており、未来を切り拓くような「新しい問い」を立てることはありません。AIが過去の最適解ばかりを広めることで、私たちの社会全体の思考も、その模倣のループにはまり込んでいく可能性があります。

新しい挑戦という壁

過去の最適解ばかりが広まることで、新しいことに挑戦する**インセンティブ(動機)**が失われます。AIが作り出した無難で最適化されたコンテンツが求められるようになり、一歩踏み込んだ、リスクを伴うようなコンテンツは日の目を見なくなるかもしれません。

創造性とは、既存の知識を再構成するだけでなく、まったく新しいものを生み出す営みです。それは往々にして、失敗や批判が伴います。しかし、AIは失敗を恐れませんし、批判を受けることもありません。その一方で、人間は失敗を恐れ、リスクを避ける傾向にあります。AIが作り出す無難な「成功」コンテンツが市場の主流となることで、人間がリスクを冒してまで新しい挑戦をすることに価値を見出せなくなってしまう。こうして、私たちの社会から、真の創造性が失われていく可能性があります。

良質な情報が消える時

グレシャムの法則と計画のグレシャムの法則が示すように、情報の海が悪貨で満たされ、創造性が停滞していくと、次なる深刻な事態が引き起こされます。

それは、真に価値ある情報が、誰もがアクセスできるオープンな場から姿を消してしまうことです。

「材料」にされることへの抵抗「知的所有権と価値観の衝突」

本当に価値のある知識や、実践的なノウハウを持つ人々は、その情報がAIの学習材料として利用されることを嫌うようになります。例えば、ある専門家が何年もかけて築き上げた知見や、独自の視点、あるいは事業の成功に不可欠な秘訣が、AIによって無秩序に収集され、無個性なコンテンツの一部として再構成されてしまう。しかも、その対価は支払われることなく、何の敬意も払われることもない。このような状況では、苦労して得た情報を公開することに、多くの人が抵抗を感じるでしょう。

この抵抗の背景には、「知的所有権」という概念と、個人が持つ「価値観」の衝突があります。既存の法律は、AIの学習プロセスにおける情報の利用について明確な答えを出せていません。その結果、多くのクリエイターや専門家は、自身の知が不当に利用されるという危機感を持っています。同時に、彼らの価値観は、「知」というものが、単なるデータの集合体ではなく、個人の経験や努力、そして創造性から生まれる、尊ぶべきものであると認識しています。この価値観が、AIに知を「材料」として与えることへの強い抵抗感を生み出しています。

公開されない「知の蓄積」

その結果、最新の実践的情報は、オープンなインターネット上には出なくなります。本当に価値のある知識やノウハウは、もはやブログやSNSで気軽に公開されるものではなくなります。その代わり、知識の蓄積は、一部の企業や組織の内側だけに留まるようになります。

たとえば、企業秘密として厳重に管理されたデータベース、特定の顧客だけがアクセスできる有料コミュニティ、あるいはクローズドな勉強会やコンサルティングサービスなど、限られた人しか入ることのできない「壁」の内側に、知は閉じ込められていきます。そこには、特定の契約を結んだ者だけがアクセスでき、一般の人は立ち入ることができません。

これは、情報の独占ではなく、情報の「防衛」という側面も持ち合わせています。自社の競争力を守るため、また、せっかく築き上げた知が不当に利用されることを防ぐために、情報を閉鎖することは、きわめて合理的な行動と言えます。

情報の二極化

私たちの社会は、誰もがアクセスできる公開された情報と、限られた人しかアクセスできない閉鎖された情報とに分断されるでしょう。

公開された情報は、AIによる再生産のループに陥り、薄っぺらく、どこかで見たようなものばかりになります。それは、誰でも簡単に手に入る「悪貨」です。一方で、本当に価値のある、事業を動かし、社会を変えるような情報は、「見えない壁」の内側に閉じ込められ、限られた人にしか届かなくなります。それは、市場から姿を消した「良貨」です。

この二極化は、単なる情報の格差に留まりません。それは、社会全体の知的水準の低下、そしてイノベーションの停滞を招く可能性があります。誰もがアクセスできる情報が陳腐化することで、新しいアイデアや挑戦が生まれにくくなり、社会は停滞した状態に陥るかもしれません。

AI時代に求められる人間の役割

情報の海が悪貨で満たされ、創造性が停滞し、良質な情報が閉鎖された空間に閉じ込められていく。AIがもたらすこの未来が、避けられないものだと諦める必要はありません。

私たちは、この流れを食い止め、そして新しい未来を切り拓くことができます。

そのためには、AIができないこと、そして人間だからこそできることを再認識しそれぞれの役割を明確にすることが必要です。

GPT-5が登場 GrokさんとGeminiさんに意見を聞いてみました

悪貨を避けるという選択

AIが作り出した「悪貨」に流されず、良質なコンテンツを見分け、その価値を正しく認めるという姿勢を、私たち一人ひとりが持つことが大切です。AIは、私たちの「いいね」や「クリック」といった反応から、何が求められているかを学習します。

もし私たちが、表面的に最適化されたコンテンツばかりを評価し続ければAIはさらにその傾向を強めていくでしょう。

しかし、もし私たちが、時間をかけて作られた深い洞察や、個人の経験に基づいたユニークな視点を持つコンテンツを積極的に探し、それを評価し広めていくならば、情報の市場は変わっていきます。良質なコンテンツが正当に評価されることで、作り手は報われ、さらに新しい創造的なコンテンツが生まれる土壌が育まれます。

これは、私たち消費者が主体的に「良貨」を求め、その価値を守るという、グレシャムの法則を逆転させるような能動的な行動です。この消費者主導の選択は、情報の生態系全体に健全なフィードバックループを生み出します。

人間しかできないこと

AIは便利なツールですが、決して万能ではありません。AIは過去のデータを再構成することはできますが、新しい問いを立てる力、独自の視点、そして感情や倫理観といった、人間特有の能力を持ち合わせていません。

例えば、AIは既存の情報を基に「何をすべきか」という答えを導き出すことは得意です。

しかし、「なぜそれをすべきなのか」という哲学的な問いや、「そもそもこの問いは正しいのか」という根源的な問いを立てることはできません。

新しい事業のアイデア、芸術的な表現、そして社会的な課題を解決するためのイノベーションは、過去のデータからは導き出せない、人間の深い思考と感情から生まれます。

これらこそが、これからの時代に求められる、人間ならではの役割です。この「問いを立てる能力」こそが、AIを単なる道具から、私たちの創造性を拡張するパートナーへと昇華させるきっかけになります。

創造性の灯を守るために

AIがどれだけ進化しても、まったく新しい創造性は人間の中からしか生まれません。AIが過去の最適解を再生産する中で、私たちは、未来を切り拓くための創造性の灯を、自らの手で守っていかなければなりません。

この灯を守るためには、私たちはAIを単なる「コンテンツ製造機」として使うのではなく、「創造性のパートナー」として捉える必要があります。AIに単純作業やデータの整理を任せることで、人間はより深い思考や、新しいアイデアの探求といった、本来の創造的な活動に時間を割くことができます。AIは、私たちがより高度な創造性を発揮するための強力な触媒となりえます。

SEOや検索エンジンとChatGPT GeminiさんがAIコンテンツ制作に喝を入れてくれるそうです

AIと情報社会の未来について深く考えるきっかけになれば幸いです。

AI検索(GEO)で見つけられるホームページへ リニューアルで実装すべき技術と二極化するWeb集客の未来

最適な情報の適用と企業コンサルティングについて

公開されない良質な情報や、各企業にとって最適なAIの適用方法については、個々の事業の状況や課題に合わせて検討する必要があります。Web集客等に関するそれらの実践的な課題については、個別にコンサルティングサービスとして対応しています。

(初回投稿日 2025年8月23日)