以前、「クロスメディアとメディアミックス」で、クロスメディアとメディアミックスの相違点をお伝えしましたが、今回も少しウェブ制作からは脱線して、クロスメディアとワンソースマルチユースについて触れていきます。

クロスメディアとワンソースマルチユースは、混同されやすいですが、構造は似ているものの、対象となっているポイントが異なる概念です。

前回の記事から少しクロスメディアについて再掲載いたします。

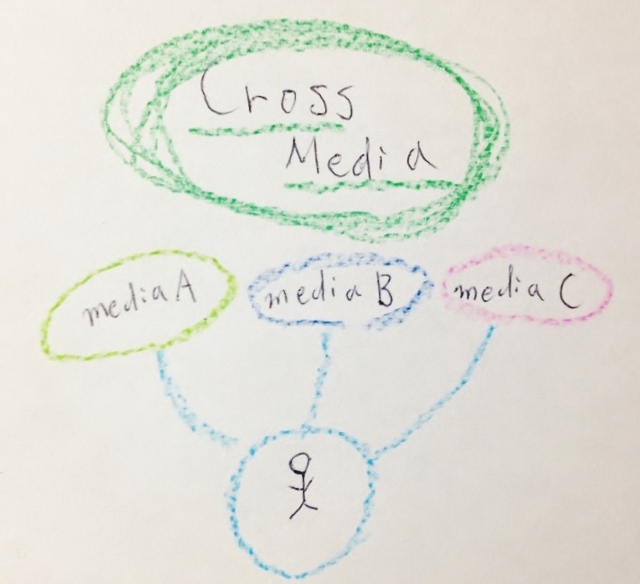

クロスメディア

「クロスメディア」とは、ターゲットユーザーとの接触機会を様々なメディアを通じて増やしたり、媒体を組み合わせて相乗効果を狙うというPRパターンです。

ウェブ単体のクロスメディアは、オウンドメディアとして自社サイトに「コア」を設置して、他のウェブサービスで拡散したり、イベントと連動させるといったケースです。

このPRの仕方のポイントは、「掛け合わせる」という点でした。

同じユーザーに対して、複数メディアを利用することにより、PR機会を増やして深い印象を与えるという目的がメインになります。

ウェブ上であれば、オウンドメディア機能を持ったホームページ(ウェブサイト)を軸に、ソーシャルネットワークなどで、接触機会を増やすという方法が一般的です。

ワンソースマルチユース

次にワンソースマルチユースですが、「ワンソース(one source)」も「マルチユース(multi use)」もそのままの意味です。

ワンソースは、ひとつの情報源、マルチユースはいろいろな使い方、様々な方法で使う、というような意味になります。

このワンソースマルチユースの目的は、いわば「使い回し」によって様々なコンテンツの制作効率を高めることです。

一つのデータやコンテンツを再利用することによって、コンテンツなどの制作効率を高めることをワンソースマルチユースと呼びます。

Webでのワンソースマルチユース

Webでのワンソースマルチユースは非常にわかりやすいかもしれません。

メディアミックスと共通するところはありますが、ホームページで使用した画像をそのままFacebookで投稿したり、X(Twitter)、Instagramでも配信するというようなイメージです。あくまで同じ画像を再利用するという点がワンソースマルチユースです。

細かい点になると、キャッチフレーズやロゴをといったデータをWeb上のいろいろなところで使うといったこともワンソースマルチユースになるでしょう。

ロゴマーク異なる画像の中に組み込む場合、各画像の中のロゴマーク部分を新規で制作しているわけではないため、その「ロゴマーク」に関して言えばワンソースマルチユースとして考えても良さそうです。

静的HTMLでホームページを制作している場合は、コピーアンドペーストで共通利用する部分が、phpなどでホームページ制作を行う場合は、ヘッダー部分やサイドバー部分の共通表示に関するphp内の情報がワンソースマルチユースとも言えるかもしれません。

Webとその他とのワンソースマルチユース

例えば、公式ホームページ上に掲載した情報コンテンツをPDF化してebookとしてメールで配ったり、書籍化、冊子化してしまうという場合もワンソースマルチユースです。

そこまで大掛かりでなくても、ホームページで使用した画像を紙の配布資料に使用するといった場合でも、元の画像は1つなのでワンソースマルチユースに該当します。

クロスメディアとワンソースマルチユースの相違点

クロスメディアもワンソースマルチユースも一つの情報源を単発で終わらせずに再利用するという点では同じですが、クロスメディアは単一のコンテンツ元に様々な複数メディアへと利用してユーザーの利便性とPRの相乗効果を狙う手法です。

一方、ワンソースマルチユースは、制作側がコンテンツ制作の効率を高めるために一つの情報源を再利用する手法です。

共に「掛け算的」ながら方向が違う

ウェブにおいては、共に情報量を増加させるという点では、掛け算的ですが、目線がユーザーに向いているのか、作業効率に向いているのかという相違点があります。

特にコンピュータは複製が得意です。

ウェブの活用においても、また、オウンドメディア構築においても、ワンソースマルチユースによって、コンテンツ構築が加速しやすいという面があるでしょう。

同一の情報源によるコンテンツ制作の限界

しかしながら、同一の情報源では、やはりコンテンツ制作にも限界があります。

制作効率の向上には貢献しますが、その効率化されたコンテンツ構築は、ユーザーのためにならないケースも出てくるでしょう。

ホームページ(ウェブサイト)のコンテンツ制作一つとっても、同じ情報源からのコンテンツ制作では、あまり付加価値を創出することはできません。

しかし、ワンソースマルチユースながらも、そのケースを脱却するための方法もたくさんあります。

そのためには、まずは徹底したコンテンツディレクションが必要になります。

運用で成果を出すコンテンツディレクションのポイント

最近のWebマーケティングの世界では、コンテンツの重要性がますます高まっています。ただ情報を発信するだけではなく、読み手の心を掴み、行動へとつなげるようなコンテンツが求められるようになりました。

特に、AIの進化が著しい近年では、その傾向はさらに強まっています。

生成AIの登場によって、コンテンツの量産は以前に比べて格段に簡単になりました。これにより、多くの事業者が次々と新しいコンテンツを生み出せるようになった一方で、インターネット上には似たような情報があふれかえる状況も生まれています。このような中で、単に情報を並べただけのコンテンツでは、ユーザーの目に留まることも心に響くことも難しくなっています。

私たちが考えるコンテンツ制作の重要なポイントは、機械的な効率化だけを追求するのではなく、そこに「人間」の視点を加えることです。事業が持つ独自の強みや、担当者の経験、そして何よりも「誰に、何を届けたいか」という明確な想いをコンテンツに反映させること。これこそが、他社には真似できない、唯一無二の価値を生み出す源泉になると信じています。

これからのコンテンツディレクションは、単なる制作管理ではなく、事業とユーザーの間に信頼関係を築くための「羅針盤」のような役割を担います。コンテンツが持つ可能性を最大限に引き出し、事業の目標達成へと導くためには、計画段階からしっかりとした戦略を立てることが重要です。

それでは、コンテンツ制作を始める前に、私たちが大切にしている考え方と、成果を出すために押さえておくべきポイントについて、具体的なヒントを交えながらお伝えしていきます。

コンテンツ制作前に考えておくこと

近年のWeb集客では、コンテンツの質がこれまで以上に重要になっています。特に、SEOにおいては、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の概念が重視されるようになりました。生成AIの登場でコンテンツ制作の効率は上がりましたが、ただAIが作っただけでは、本当に役立つ独自のコンテンツにはなりません。事業の強みや担当者の経験を深く掘り下げ、人間ならではの視点や洞察を盛り込むことが、他社との差別化につながります。

また、ユーザーの行動が多様化しているため、どのような課題を持つ人に向けたコンテンツなのか、そしてどのようなメディアで届けたいのかを事前に深く考えることが大切です。例えば、若年層に響くには、ショート動画を意識したテンポの良い企画が必要かもしれませんし、専門的な情報を求める層には、深く読み込めるテキストコンテンツが求められます。

各メディアへの展開術

ひとつのコンテンツを複数のメディアに展開する際に、ただ同じものを使いまわすだけでは効果は限定的です。それぞれのメディアの特徴を理解して、それに合わせて形を変えることが大切です。最近では、InstagramのリールやTikTok、YouTubeショートなど、短尺動画へのリメイクが特に有効です。

また、テキストコンテンツの一部を切り取って、画像や図解を加えてSNSの投稿として再構成したり、読み上げた音声をポッドキャストとして配信したりするのも良い方法です。これらは「ながら見」「ながら聴き」のニーズに応えるもので、忙しいユーザーに寄り添うことにつながります。

組み合わせてもっと集客力アップ

クロスメディアとワンソースマルチユースの概念、そしてそれぞれの運用方法について触れてきましたが、本当の価値は、この二つの概念をただ理解するだけではなく実際に組み合わせて使うことにあります。

現代のユーザーは、ひとつの情報源に留まることはほとんどありません。スマートフォンを手に、SNS、検索エンジン、動画サイトなど、さまざまなプラットフォームをシームレスに行き来しながら、自分の求める情報やサービスを探しています。このような行動様式が当たり前になった今、私たち発信側も、一つのメディアに頼るだけでは、ユーザーとの接点を作り続けることが難しくなっています。

クロスメディアがユーザーとの接触を多角的に広げる「横の広がり」だとすれば、ワンソースマルチユースはコンテンツ制作を効率化する「縦の深さ」だと言えるかもしれません。

この二つを掛け合わせることは、いわば「多角的な広がり」と「効率的な深掘り」を同時に実現する戦略です。一つの質の高いコンテンツを軸に、それぞれのメディアに最適化された形で展開していくことでより多くのユーザーに、より深く、そして何度もアプローチすることが可能になります。

この戦略は、単に効率を上げるだけでなく、事業のブランドイメージを統一し、ユーザーに一貫した体験を提供することにもつながります。

異なるプラットフォームで同じメッセージを異なる形で受け取ることで、ユーザーの記憶に強く残り、結果として集客力やエンゲージメントの向上に結びついていきます。

ここからは、その具体的な組み合わせ方と、顧客の行動を線でつないでいくための考え方について、詳しくお伝えしていきます。

複合的な活用で相乗効果を生む

クロスメディアとワンソースマルチユースは、バラバラに考えるのではなく、組み合わせて使うことでより大きな集客効果を生み出します。特に、近年のユーザーは複数のチャネルを行き来しながら情報を得るのが一般的です。

例えば、ひとつのホワイトペーパー(ワンソース)を作成したとします。これをウェブサイトに置くだけでなく、その内容から特に重要なポイントを抜き出してメールマガジンで紹介したり、図解部分をInstagramのカルーセル投稿にしたり、またその内容を解説する動画を制作したりします。

さらに、その動画を視聴した人がウェブサイトに来て、ホワイトペーパーをダウンロードする、といったように、全てのコンテンツが連携して動くことで、ユーザーとの接点を多角的に広げることができます。

顧客の行動を線でつなぐ

ワンソースマルチユースで生まれたコンテンツを、クロスメディアで展開していくことは、顧客の行動を線でつなぐことでもあります。

ユーザーは、まずInstagramであなたの事業を「知り」、次に動画で「興味を持ち」、ウェブサイトの記事を読んで「理解を深め」、最終的にサービスに「申し込みをする」かもしれません。このような、顧客があなたの事業と出会い、関係を深めていくカスタマージャーニーを意識して、各メディアに最適なコンテンツを配置していくことが大切です。

ユーザーがどこから来て、次にどこへ向かうのか、データを分析することで、より効果的なコンテンツ戦略を立てることが可能になります。

ワンソースマルチユースながらもそのケースを脱却するための方法は考えようによってはいくらでもあります。そのためには、まずは徹底したコンテンツディレクションが必要になります。

そして、CMSを利用したオウンドメディア構築においても、それに合わせたカスタマイズが必要になります。

チラシの効果が低下してきた時にチラシとホームページの相乗効果を狙った施策を行うと集客効果が高まる場合があります。

チラシの効果が低下した時に行うホームページとのクロスメディア戦略

(初回投稿日 2016年3月11日)