前回まで、CMSでのオウンドメディア構築・オウンドメディア全体について触れましたが、今回は少し脱線して、PRそのものついてのクロスメディアとメディアミックスについて触れていきます。

Webマーケティングやウェブ単体のPRでも、自社サイト、外部ブログ、ソーシャルネットワーク、そしてウェブ広告などを組み合わせて相乗効果を得る、という方法は一般的です。

ウェブサイト・ホームページ単体でのプロモーションだけでなく、サイト内オウンドメディアの配信情報を様々なソーシャルネットワーク、ウェブメディアと拡散したり、リスティング広告の活用で、SEOキーワード以外でのアクセスを確保するといった方法があります。

さらに全体的なPRの場合、チラシやフリーペーパーなど紙の媒体、イベントの参加、マス4媒体まで、様々な組み合わせを考えることができます。

この「様々な方法を組み合わせていく」パターンとしてクロスメディアやメディアミックスという方法の分類を考える事ができます。

今回は「クロスメディア」と「メディアミックス」についてお伝えしたのち、混同されがちなクロスメディアとメディアミックスの相違点についてお伝えしていきます。

限りあるPR予算

広告やPRにかけられる労力や予算は限られています。

組み合わせとして最も効果的な方法、という画一的なものはありませんが、PRの効果をなるべく効率よくするためには、「クロスメディアPR」「クロスメディアプロモーション」を意識したほうが良いケースが多いでしょう。

現在行っているPR活動が「クロスメディア」なのか「メディアミックス」なのか、それを捉えてそれに合わせた調整をしていくと、ロスは少なくなります。

スマートフォンユーザーが増加した近年では、スマートフォンによる情報収集の機会が増出しているため、ウェブPRの重要性の比重は高まってきていますが、ウェブサイト・ホームページやサイト内オウンドメディアといったウェブ単体よりも様々なメディアをクロスさせるという方が良いでしょう。

逆に単発で終わってしまうより、ホームページ(ウェブサイト)やブログなど、コンタクトポイントを設置して、ユーザーとの接触機会を増やす、ということも重要です。

さて、今回は、クロスメディアとメディアミックスの相違点について触れていきます。

クロスメディア

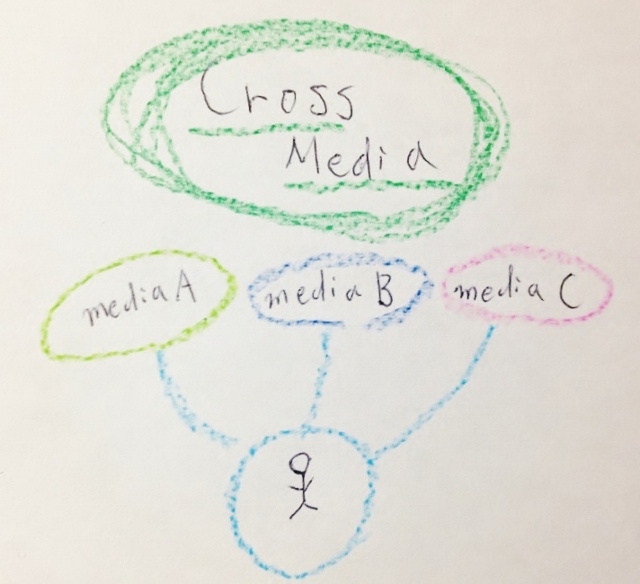

クロスメディア

「クロスメディア」とは、ターゲットユーザーとの接触機会を様々なメディアを通じて増やし、また、媒体を組み合わせて相乗効果を狙うというパターンです。

例えば、「ネットで公式サイトを観た。その後、テレビで名前を見た。次の日ラジオで名前を聞いた。翌日、新聞の広告欄に広告が載っていた」といったパターンです。

ホームページ(ウェブサイト)、CM、イベント、それぞれ単体で終わらずに、それらを連動させたキャンペーンを行うこともひとつの方法です。

この場合は、イベントを企画し、イベント情報をウェブサイト・ホームページ上でも掲載し、イベントのCMをウェブ以外での媒体で告知して、イベントを開催、そして、イベントの様子を開催終了後にオウンドメディアで配信して、それをソーシャルでシェアするというパターンが考えられます。

クロスメディアは、「掛け合わせる」ということがひとつのポイントになります。

ウェブ上でのクロスメディア

ウェブ単体のクロスメディアは、オウンドメディアとして自社サイトに「コア」を設置して、他のウェブサービスで拡散するという方法もひとつの方法です。

自社サイトでの記事の配信を行い、記事の配信のお知らせを様々なソーシャルメディアで投稿するパターンが考えられます。

ホームページを見ている時間はもちろんその記事に意識が向いているはずですが、同時にそのユーザーはソーシャルネットワークを利用していることもあります。

ホームページやホームページ上の記事コンテンツ、ソーシャルメディアでの投稿、はたまた、バナー広告といったように、Webの様々な仕組みを利用して、例えば自社の名称やサービス名、自社の案内やサービスの案内などに対する接触回数を増やして印象を強くしていきます。

こうして、対象ユーザーへの接触回数を増やすことがクロスメディアです。

「クロスメディア」は相手により高く印象付けるためにある

クロスメディアは、「情報」としては単一の情報であっても、複数のメディアを経由して伝えることにより、より高く印象付けることを目的とした方法です。

私たちは、情報源として様々なメディアに触れる機会があります。これは意識の注目が様々なところに分散している事を意味します。クロスメディアは、こうした「分散」に対して、様々なメディアに情報を載せることで接点を増やし、印象を強めていくことが目的です。

クロスメディアの特徴は、複数メディアを利用することにより、同じユーザーに対しての接触機会を増やして、「そのユーザーへ何度も伝えて印象を強くする」といったイメージです。

ターゲットに合わせたメディアの選び方

クロスメディア戦略を考えるとき、まずはじめに考えるべきことは、誰に届けたいか、つまりターゲットです。

「誰に届けたいか」によって、使うべきメディアは大きく変わってきます。

例えば、ファッションやライフスタイルに興味のある若い女性がターゲットなら、InstagramやTikTokは欠かせません。美しい写真や短い動画で商品の魅力を伝え、ファンになってもらうことが大切です。

一方、特定の専門知識を求めている事業主や研究者がターゲットなら、信頼性が重要です。専門性の高い情報を、ホームページ(ウェブサイト)のブログ記事や専門誌への寄稿というかたちで発信することで信頼を築いていくのが良いでしょう。

このように、「どんな情報に、どのメディアで触れることが多いのか」を想像してみると、自ずと最適なメディアが見えてくるはずです。

成功事例から学ぶ、クロスメディアの連動の例

具体的な事例を考えると、クロスメディア戦略がぐっと身近に感じられるかもしれません。

たとえば、こんな連動はどうでしょうか。

ある雑貨屋さんが、新商品のポーチを発売するとします。

まずはInstagramで、ポーチのおしゃれな使い方を短い動画で投稿します。投稿の最後には「このポーチに隠された物語はブログで」とメッセージを添え、興味を持ってもらいます。

ブログ

次に、ホームページ(ウェブサイト)のブログで、ポーチが生まれたきっかけや、素材選びへのこだわり、デザイナーの想いを丁寧に綴ります。ここでは、商品の背景にあるストーリーを伝えることで、ただのポーチではない、特別な価値を感じてもらうのが目的です。

メルマガ

そして、ブログを読んだ方には、メルマガへの登録を促します。メルマガでは、ポーチのお手入れ方法や、他の商品とのコーディネート術など、購入後も楽しめるような役立つ情報を送ることで、お客様とのつながりを深め、ファンになってもらうと言う流れです。

このように、それぞれのメディアが持つ強みを活かし、お客様を次のステップへと自然に導くことで、単なる販売で終わらない、深い関係を築くことができるでしょう。

小さな一歩から始めるメディアの役割分担

「いくつもメディアを運用するのは大変そう…」と感じる方もいるかもしれません。

でも、心配はいりません。

最初は、2つのメディアを連携させることから始めてみましょう。

そして、「どのメディアに、どんな役割を持たせるか」を決めておくことが大切です。

- SNS(Instagram, X, Facebookなど):たくさんの人に知ってもらうための「集客の窓口」としての役割。

- ブログやウェブサイト:事業の信頼を築くための「信頼構築の場」としての役割。

- メルマガ:お客様と個人的な関係を深めるための「関係構築のツール」としての役割。

それぞれの役割を明確にすることで、情報発信がぐっと楽になります。

まずは、身近なメディアから、お客様とのより良いつながりをつくっていく一歩を踏み出してみませんか?

メディアミックス

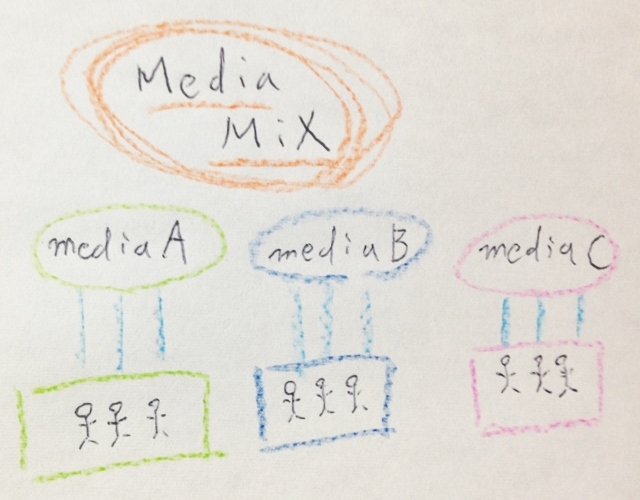

メディアミックス

一方「メディアミックス」は、少し表現が良くありませんが、「虱潰し(しらみつぶし)」のようなパターンです。同一コンテンツを異なるメディアで表出していく方法です。

極端な例を挙げれば、「新聞購読層」と「まとめサイト購読層」ではユーザーの層に違いがあり、それぞれの媒体のユーザー層に対して、同一内容のメッセージを送る、というようなイメージになります。

こちらは「掛け合わせる」や「連動」という形ではなく、あくまで異なる媒体のユーザーに対して、同一PRを行うというものです。

Aというユーザー層には伝わっているので、AではないBというユーザー層に対してもメッセージを伝えて、幅広く認知してもらうというパターンになります。

メディアミックスは、「同じ情報」を、できるだけたくさんのユーザーへ届ける、といった意味では、「広くたくさんの人々に伝える」といったイメージです。

ウェブ上でのメディアミックス

ウェブ上でのメディアミックスの形は、検索を多用する検索ユーザー層と、ソーシャルネットワークをよく活用するソーシャルユーザー層、それぞれにアプローチするという方法論が考えられます。

検索ユーザー層へのアプローチにはSEOやリスティング広告などが有効ですが、あまりウェブ検索を行わず、ソーシャルネットワークをよく活用している層に対してはソーシャル広告の活用が効果的です。

また、例えばウェブ検索であっても、「京都」というローカル地名を含んだキーワードでは、ウェブユーザーへとアプローチできるものの、「大阪」や「滋賀」など近隣の地名を含んだ複合キーワードの場合、見込み客そうである近隣ユーザーとの接点を確保することが難しい場合があります。

その際に、対象地域に合わせたリスティング広告の活用で、アプローチする対象ユーザーの幅を広げるなどの施策を考える必要があります。

「メディアミックス」は、幅広くたくさんの人への認知のために

メディアミックスの特徴は、単一メディアでは対象が偏るため、複数メディアを利用して、プロモーションの対象範囲を広げるというポイントです。

ウェブ単体でも、ネットユーザーの行動は様々ですが、さらに広く企業や製品・サービスの認知度を向上させるためには、ウェブユーザーを対象としたものだけなく、フリーペーパーやチラシ、マス4媒体の活用を検討したほうが良いかもしれません。

特に、ローカル性のある店舗などは、メディアミックスによって、幅広く店舗の認知度自体を向上させたほうが良いでしょう。

メディアミックス戦略の考え方

メディアミックスは、アニメやゲーム、映画といったエンターテイメント業界でよく使われる手法です。

例えば、ある人気マンガが、アニメ化され、ゲーム化され、舞台化される…といった流れです。

それぞれのメディアが独立したコンテンツでありながら、すべてが同じ世界観やキャラクターを共有しています。

そうすることで、マンガのファンはアニメも見るようになり、アニメのファンはゲームも楽しむようになります。

このように、メディアミックスは、異なる層のファンを取り込み、作品の世界観を多角的に楽しんでもらうことで、より多くの人にリーチし、大きな収益を生み出すことを目指します。

あなたの事業におけるメディアミックスの活用

「エンタメ業界だけの話でしょう?」と思うかもしれません。でも、あなたの事業でも、この考え方を取り入れることができます。

例えば、料理教室を経営している方なら、こんな展開が考えられます。

- YouTube:料理のレシピ動画を配信します。

- ブログ:動画で紹介した料理の、食材の選び方や調理のコツなど、より詳しい情報を解説します。

- オンラインコミュニティ:参加者が自分の料理の写真を共有したり、他の参加者と交流できる場をつくります。

これは、それぞれが独立したコンテンツでありながら、すべてが「料理」という一つのテーマでつながっています。

YouTubeで「なんとなく面白そう」と動画を見た人が、ブログで「もっと詳しく知りたい」と思い、オンラインコミュニティで「みんなと一緒に楽しみたい」と思う。

このように、メディアミックスは、お客様を事業の「ファン」に育て、より深いエンゲージメントを築くための強力な手段になります。

クロスメディアで「広く深く」メッセージを届け、メディアミックスで「世界観を多角的に」楽しんでもらう。この二つの戦略をうまく使い分けることであなたの事業はもっと大きく広がっていくかもしれません。

クロスメディアとメディアミックスの相違点

クロスメディアとメディアミックスの相違点は、前者は「ターゲットユーザーとの接触機会を増やす、メディアを連動する」、後者は「メッセージが届く対象の幅を広げる」というポイントです。

複数メディアを利用するという点は共通ですが、以下のような相違点があります。

- クロスメディア 同一人物との接触回数を増やし、印象を強くする

- メディアミックス 対象者の幅を広げる

クロスメディアは掛け算という表現をされることがあります。

あるユーザーへと強くイメージを伝えるために、複数のメディアを活用して、相乗効果を狙うことから、掛けあわせてイメージの「深さ」を深くするといった印象です。

一度だけのメッセージならば、ふんわりとした印象であっても、複数回の接触で、興味関心が誘発されることがあります。

例えば同じようなメッセージであっても、そのメッセージが一度で印象付くケースよりも、複数回接触することで、対象を正確に、そして良好に印象付くことがあります。

一方、メディアミックスは、深さよりも広さです。

あるユーザーへと深く伝えるよりも、対象ユーザーの数を増やすことが目的になります。

プロモーションの方法が画一的であると、同じユーザー層ばかりへのアプローチになり、もう少し広範囲である「見込み客層」に出会えないケースがあります。

その場合に、対象ユーザーの幅を広げることで、認知度を向上させてマーケティングチャンスを作ることがメディアミックスです。

PRという意味では、クロスメディアの方が利があり、一般的な認知度アップにはメディアミックスが有効でしょう。

クロスメディアとメディアミックス、それぞれの役割を理解する

クロスメディアとメディアミックスは、どちらも複数のメディアを使う点では同じですが、その目的は大きく違います。この違いを理解することが、あなたの事業にとって最適な戦略を選ぶための第一歩になります。

クロスメディアは「深さ」、メディアミックスは「広さ」

クロスメディアは、同じターゲットに繰り返しメッセージを届け、より深く印象付けることが目的です。

たとえば、新しいカフェのオープンを告知するとしましょう。

まずはInstagramで、こだわりの内装やメニューのおしゃれな写真を投稿し、興味を引きます。

次に、お店のウェブサイトでは、メニューの背景にあるストーリーや、食材へのこだわりを詳しく紹介し、信頼感を築きます。

そして、メルマガでは、限定クーポンの配布や新メニューの先行案内を行い、お客様との関係をさらに深めていきます。

このように、クロスメディアは、一つのメッセージを異なるメディアで何度も伝えることで、お客様の心に強く残し、ファンになってもらうための戦略です。

メディアミックスは「広さ」

一方、メディアミックスは、より多くの人にメッセージを届け、認知の幅を広げることが目的です。

先ほどのカフェの例で考えてみましょう。

Instagramで新メニューの情報を発信するだけでなく、地元の情報誌に広告を出したり、地域のラジオ番組で紹介してもらったり、近くの駅でチラシを配ったりします。

これは、Instagramを使わない人や、情報誌しか見ない人など、異なる接点を持つ人たちに幅広くアプローチし、より多くの潜在顧客に存在を知ってもらうための戦略です。

どちらを選ぶか?目的に合わせた使い分けが重要

あなたの事業が今、何を一番に求めているかによって、どちらの戦略を重視すべきかは変わってきます。

- 既存のお客様との関係を深めたい、リピーターを増やしたいなら、クロスメディアに力を入れるのが良いでしょう。

- まだ事業の認知度が低く、新しいお客様と出会いたいなら、メディアミックスが有効です。

もちろん、両方を組み合わせることもできます。

まずは、あなたの事業が今どの段階にあるのか、どんな目標があるのかを考えてみてください。そうすることで、最適なメディア戦略が見えてくるはずです。

また、情報の伝え方として、クロスメディア、メディアミックスの他に、ワンソースマルチユースといった概念もあります。

クロスメディアを行う場合、より効果的なPRのためには、「企画」が必要になるため、労力や予算としては高コストになります。

ウェブ上のPRであれば、「オウンドメディア」がひとつのコアとなり、効果の分散を防いで相乗効果を生み出すことができるでしょう。

自社サイトのオウンドメディアをコアとして、様々なソーシャルメディア、ウェブサービスそして、ウェブ以外のメディアとも連動させることができます。

チラシの効果が低下してきた時にすぐにホームページ制作やWeb集客の方だけに舵を切るよりも、チラシとホームページの相乗効果を狙った施策の方が集客効果がある場合があります。

チラシの効果が低下した時に行うホームページとのクロスメディア戦略

(初回投稿日 2016年1月19日)