リファラースパムに対して思うことについて触れていきます。ホームページ(ウェブサイト)アクセス解析データに紛れ込むリファラースパムは、正確なユーザー行動の把握を妨げ、事業の意思決定に悪影響を与えます。

リファラースパムは、ホームページ(ウェブサイト)運営をしていると本当に頭を悩ませます。アクセス解析を見ても、身に覚えのないサイトからのアクセスがずらっと並んでいて「これ、本当にうちのサイトのデータなの?」って不安になることもあります。

リファラースパムについて考えるとき、「なぜリファラースパムが送られてくるのか」、そして「どんな対策があるのか」を知っておくと、ぐっと心が落ち着きます。

さすが6月といった感じで毎日雨続きですね。日々ウェブ制作業務を行っていると肩首に響くのですが、低気圧の関係からか、肩、首、肩甲骨がさらに詰まりだして、結果的に首が…

…

さて、今回は雑談程度に、「リファラースパム(Referrer spam)」について触れていこうと思います。対策などというよりは、リファラースパムについてふと思ったことについてぼんやり書いていきます。

リファラースパムとは

ご存じの方もいらっしゃるかと存じますが、リファラースパム(Referrer spam)とは、Googleアナリティクスなどのアクセス解析の「参照」に表れる、参照元URLなどに表示されることで「どこだ?誰が紹介してくれているんだろう?」という興味を利用して、スパムサイトへと誘導するスパムです。

リファラーとは、「参照元」のことを意味します。端的には、「サイト訪問者のリンク元」であり、アクセスしてきたユーザーが直前に見ていたサイトのURLです。

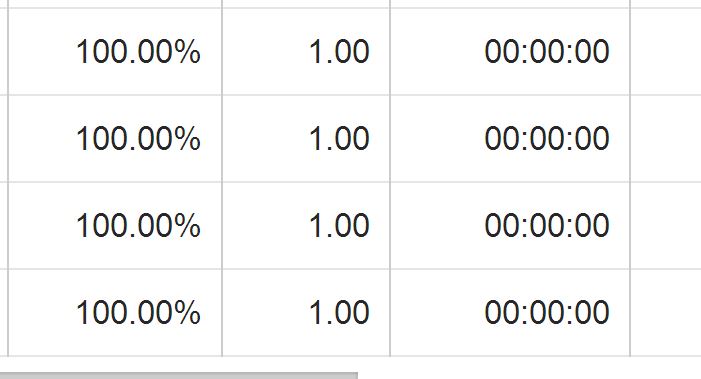

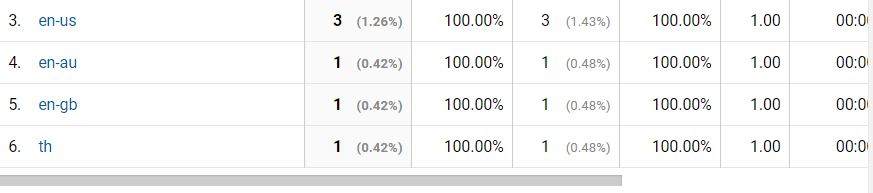

アクセス解析を見ると、「参照元/メディア」、「参照サイト」の欄に、滞在時間0秒などで、多数のアクセスがある参照元として表示されていると思います。

「誰かがサイトを紹介してくれて、そこからアクセスがある。どんなサイトで紹介されているんだろう?」

ということを思い、そのURLをコピーしてアクセスしてみると、「フリーソーシャルボタン」などと表示されていたりします。

悪質なものは、サイト自体に悪意のあるプログラムが組み込まれていたり、「無料ダウンロード」として無料ツールを配布し、サイトに設置させることで、サイトの改ざんや広告プログラムを設置させたり、外部リンクを無断設置することを意図しています。また、メールアドレス等の取得が目的というケースも良くあります。

なぜリファラースパムはやってくるのか

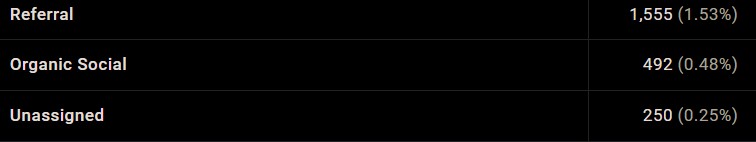

Referralトラフィック(ここには純粋なReferralも含まれています)

リファラースパムを送る人たちは、主に二つの目的を持っていることが多いんです。

一つは、自分のサイトへの誘導。アクセス解析のログに不審なURLを残すことで、好奇心からそのURLをクリックする人がいるかもしれない、という狙いがあります。まるで、フリーマーケットで「ちょっと見ていってください!」と声をかけるようなものですね。

もう一つは、ウェブサイトの脆弱性を探ること。ウェブサイトのシステムに侵入する足がかりを探している場合もあります。これはちょっと物騒な話ですが、彼らにとっては、たくさんのサイトにアクセスして、たった一つでも成功すれば儲けもの、という感覚なのでしょう。

リファラースパムは、大きく分けて二つの手法で送られてきます。

ゴーストスパム (Ghost Spam)

これは実際にあなたのウェブサイトにアクセスすることなく、Googleアナリティクスに直接データを送り込むタイプです。彼らはGAトラッキングIDをランダムに生成し、それにヒットしたサイトの計測データに偽装したセッション情報を挿入します。あたかも幽霊のように、実体がないのにデータだけが残るため「ゴーストスパム (Ghost Spam)」と呼ばれます。これはサーバーへの負荷にはなりませんが、データ汚染の主な原因となります。

クローラースパム (Crawler Spam)

クローラースパム (Crawler Spam)は、実際にあなたのウェブサイトにアクセスしてくるタイプです。悪意のあるクローラーがサイトを巡回し、その際にリファラー情報を残していきます。これはサーバーのリソースを消費する可能性があり、サイトのパフォーマンスにも影響を与えることがあります。正規の検索エンジンのクローラーとは異なり、彼らの目的は情報収集ではなく、主に自サイトへの誘導や脆弱性の探索にあります。

リファラースパムの防ぎ方・対策

今回はあまり詳しくは触れませんが、この手のリファラースパムへの対策として、一つはアクセス解析にフィルタを掛けること、そしてもう一つは、そもそものアクセスを拒否するという方法があります。

Googleアナリティクスでの詳細フィルタリング

これが一番手軽で、かつ効果的な方法です。Googleアナリティクスの設定で、リファラースパムのドメインを除外するフィルタをかけることができます。これをしておけば、少なくともアクセス解析のデータはきれいになります。データがきれいになると、本当に見てほしい情報が見えてくるので、サイト改善のヒントも見つけやすくなりますよ。

基本的なフィルタリングに加え、正規表現を用いたより高度なフィルタ設定が効果的です。

ホスト名フィルタの活用

ゴーストスパム対策に最も有効なのが、有効なホスト名のみを許可するフィルタです。これにより、あなたのドメイン以外のホスト名を持つセッションは計測から除外されます。Googleアナリティクス上、「オーディエンス」>「テクノロジー」>「ネットワーク」>「ホスト名」で、正規のホスト名を確認し、それを正規表現で設定することで、多くのゴーストスパムを排除できます。

除外フィルタの最適化

既知のリファラースパムドメインを個別に除外するフィルタも引き続き有効ですが、リストは常に更新が必要です。定期的に「集客」>「すべてのトラフィック」>「リファラル」を確認し、不審なドメインを追加していく運用が求められます。

望ましくない参照(List unwanted referrals)」の設定

リファラースパムをGoogle Analytics 4(GA4)で除外するには、「望ましくない参照(List unwanted referrals)」(除外する参照のリスト)の設定を行います。(この設定を保存した以降のデータに適用されます。過去のデータ(すでに計測されているスパムデータ)は除外されません)

GA4で特定ドメインを除外する具体的な手順は以下の通りです。

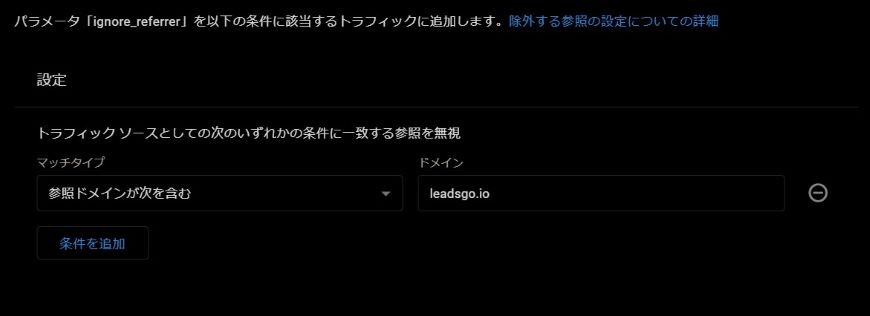

(先日弊社でも「leadsgo.io」からのアクセスを除外設定しました。変なリダイレクトが設定されていました)

管理画面に移動 ⚙️

GA4の管理画面を開き、左下の「管理」(歯車アイコン)をクリックします。

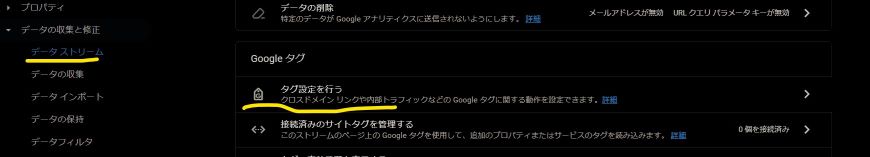

データストリームを選択 📊

プロパティ列の「データの収集と修正」セクションにある「データストリーム」をクリックします。

除外設定を行いたいウェブストリーム(ウェブサイト名)をクリックします。

タグ設定を開く

GA4 データストリーム タグ設定

ウェブストリームの詳細画面で、下部にある「Googleタグ」セクションの「タグ設定を行う」をクリックします。

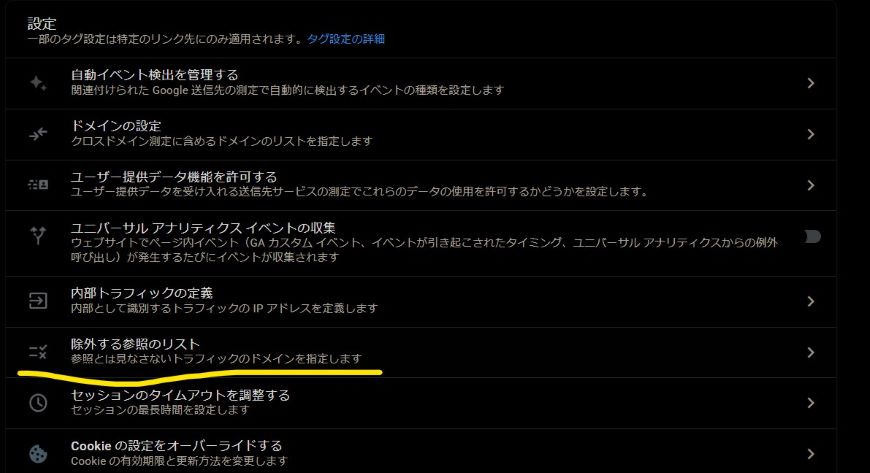

望ましくない参照リストへ移動

「設定」セクションで「すべて表示(もっと見る)」をクリックし、「望ましくない参照のリスト」をクリックします。

除外する参照のリスト GA4

※開いたときには隠れていますので「もっと見る」をクリックしてください。

除外条件を追加

「一致タイプ」で「参照ドメインを含む」を選択します。

「ドメイン」のフィールドに、除外したいドメイン名を入力します。

リファラースパム除外設定 GA4(最近来たリファラースパムを実際に除外設定しています)

(ドメインの前にhttps://やwww.は不要です)

他のスパムドメインも同時に除外したい場合は、「条件を追加」をクリックして同様に入力します。

条件の入力後、右上の「保存」をクリックして完了です。

サーバーサイドでのアクセス制御

もう少し踏み込んだ対策として、サーバーの設定ファイルである.htaccessを使って、リファラースパムのアクセス自体をブロックする方法もあります。これは、家の玄関に「セールスお断り」の札を貼るようなイメージですね。ただし、この方法は少し専門的な知識が必要になるので、自信がない場合は詳しい人に相談するか、無理に手を出さない方が安心です。設定を間違えると、サイトが見られなくなってしまう可能性もゼロではないので、注意が必要です。

クローラースパム対策には、サーバーレベルでの制御が有効です。

.htaccessによるIPアドレス/ユーザーエージェント拒否

悪質なリファラースパムのIPアドレスやユーザーエージェントが特定できる場合、.htaccessファイルに記述してアクセスを拒否できます。ただし、これは特定のスパマーにしか効果がなく、リストが肥大化しやすいという課題があります。また、誤って正規のユーザーやクローラーをブロックしないよう慎重な設定が求められます。

アクセス拒否には、拒否するIPや国の指定を「.htaccess」で制限するのが一般的です。

例えば次のような指定を行います。

.htaccess

order allow,deny

allow from all

deny from 拒否する国のコード(日本なら.jp)

ウェブアプリケーションファイアウォール(WAF)の導入

より広範で動的な対策として、WAFの導入を検討するのも一つの手です。WAFは不正なアクセスパターンを検知し、自動的にブロックする機能を持っています。これにより、クローラースパムだけでなく、様々なサイバー攻撃からサイトを保護する多層防御が可能になります。

セキュリティ強化の徹底

もしWordPressなどのCMSを使っているなら、不審なプラグインやテーマを導入していないか確認してみるのも大切です。中には悪意のあるコードが含まれていて、それがリファラースパムの原因になっていることもあります。定期的に使っていないプラグインを削除したり、テーマを最新の状態に保ったりすることで、セキュリティを高めることができます。

リファラースパムの多くは、脆弱性を探索する意図も持っています。根本的なセキュリティ強化が、間接的な対策となります。

CMS・プラグイン・テーマの最新化

WordPressなどのCMSを利用している場合、常に最新バージョンへの更新を怠らないでください。これは既知の脆弱性を塞ぎ、不正アクセスやスパムの温床となる可能性を低減します。

強力なパスワードと二段階認証

管理画面への不正ログインを防ぐため、複雑なパスワードの設定と二段階認証の導入は必須です。

リファラースパムは厄介ですが、対策方法はいくつかあります。まずはGoogleアナリティクスのフィルタリングから始めてみて、そこから少しずつレベルアップしていくのがおすすめです。そして、もし「これはどうすればいいんだろう?」と迷ったら、一人で抱え込まずに、詳しい人に尋ねたり、信頼できる情報源を当たってみたりしてくださいね。

リファラースパムは単なるノイズではなく正確なデータ分析を阻害し、時にはセキュリティリスクをもたらす存在です。基本的なGoogleアナリティクスでのフィルタリングに加え、ホスト名フィルタの活用、サーバーサイドでのアクセス制御、そして堅牢なセキュリティプラクティスの実施が、あなたのホームページ(ウェブサイト)を健全に保つための専門的なアプローチとなります。これらの対策を組み合わせることで、よりクリーンで信頼性の高いデータに基づいた事業運営が可能になるでしょう。

技術の需給にバランスが取れていないのでは?

こういったリファラースパムを代表するスパム達にいつも思うことがあります。

「何がしたいの?」という点もさることながら、それは、「そんな技術があるのなら、もっと真っ当なことに使えばいいのに」という感想です。

でもそれは、日本が豊かな国だから思うのかもしれないと、ふと思います。

実際にリファラースパムは外国ばかりです。アクセスのIPや言語をみると、外国のものばかりで、それも経済事情で言えばあまり豊かではない国ばかりが並んでいます。

日本では考えられないような強引な売り方、騙しのような商売も、貧困国ならば日常茶飯事です。

そうでもしないと生活できないという実情や、「そうでもしないと」という恐怖心があるのかな、と海外に行った時に感じました。

おそらくそういった国々では、国内にいる限り、いくら技術があっても、その技術を欲しがる対象との需給バランスが取れていないのでしょう。そう思うと、少しかわいそうですが、リファラースパムを容認する義理はありません。

技術より言語表現などに需要の比重が高まったこと

この手のスパムは、昔から存在していましたが、もしかすると今後も増加し、かつ、あの手この手で巧妙化するかもしれません。

なぜならば、ウェブの技術がいくら進歩しても、それがWebマーケティングに直結することはほとんど無いと考えられるからです。

たとえば、ビジュアル表現を少しおもしろいものにするための新しい動きを実装するスクリプトが現れても、面白いことは面白く、そして進歩を感じることも事実ですが、それでコンバージョン率がどれくらい向上するかは疑問です。

致命的なほど表示速度が遅いものが改善されるといった場合は別ですが、例えば現状でページの表示まで1秒のサイトの表示速度が向上し、0.2秒表示が早くなっても、サイトのマーケティング効果にはそれほど影響はありません。

表示速度の20%の向上は、開発者側としてはすごいことに映りますが、ユーザーとしてはそれほど何も感じないというのが現実でしょう。

広い意味での「インターネット」に関しては、そういった技術が大切ですが、ホームページ(ウェブサイト)に関すること、そのマーケティング効果などで考えた場合、そういったポイントは些細といえば些細な事です。

そう考えると、確実に今後さらに比重が高まるのは、コンテンツであり、言語表現をはじめとした、対人間・対ユーザーへの「伝える技術」の方だと考えています。

そうなると、リファラースパムを行っているスパマーたちの技量であるウェブ技術自体の価値が相対的に下がるのではないでしょうか。

そしてそうなると、せっかくの技量があったとしても、技術としての「真っ当な方へのシフト」は、ますます困難になります。

母国語のみに需要

さらに、スパム大国では、共通言語での商圏や経済活動規模で考えた場合、根本的な技術への需要がそれほど爆発的に上がるとも考えられません。ますます八方塞がりになったスパマー達は、さらにスパム行為を巧妙化させていく可能性があります。

言語表現をはじめとしたコンテンツに比重が高まっていく流れの中で、実際にマーケティング効果をもつコンテンツ制作を行う場合、やはり母国語でないときめ細かな表現ができないと考えています(これについてはまた別の機会に触れます)。

例えば、スパマーたちがウェブ技術からコンテンツ制作にシフトした場合、その需要は母国語圏ならば存在しますが、言語の異なるエリアへでの需要はあまり期待することができません。

しかしながら、自国内でも少なからず需要はあると思います。

スパム行為を行うのならばせめてそのような方向性へと転換して欲しいと思っています。

社会問題との共通点

このリファラースパムの構造は、少し「オレオレ詐欺」に似ています。

オレオレ詐欺を肯定することはできませんが、個人的な感想として、電話での話法だけで、そのような詐欺を完結できるという技量は、テレアポや商談などではすごく使えるのではないでしょうか。

個人的には、仮に脅されながらあのような手口を実行しろと言われても、できる自信がありません。

オレオレ詐欺は、詐欺なので犯罪ですが、真っ当なモノを真っ当な方法で営業するということにでも、すぐに応用できそうな気がします。

ある種すごい才能だと思うのですが、問題があるとすれば、倫理観もさることながら、そのような仕事に就くチャンスがあまりないということや実際の給与の額なども原因なのかもしれません。

しかし視点を変えれば、そのような仕事に就くチャンスがなくても、自分で創出することもできるはずです。

せっかくの才能が、犯罪やリファラースパムなどの方へ流れていっているということは、すごい社会的損失です。

社会にとってプラスになるべき才能が、犯罪や迷惑行為という「マイナス」になってしまっているのですから。

(初回投稿日 2016年6月27日)