今回は、「SNS・ソーシャルメディア活用のデメリットとホームページの優位性」と題しまして、SNS・ソーシャルメディア活用(SNS活用)のデメリットについて触れていこうと思います。FacebookやX(旧Twitter)、Instagram、Google+(個人向けサービスは2019年4月2日に終了)などのSNSを利用した「SNS・ソーシャルメディア活用」とホームページを比較して、Webマーケティングでのホームページの優位性についてお伝えしていきます。

やはりそのきっかけは次の記事に発端しています。

「Facebookの投稿リーチ数 すべての友達には投稿メッセージが届かない」

もう本当に勘弁してほしいですよね。まあ無料サービスはたいていこういう末路になっていきます。

そこで何が問題かというと、そうしたSNS・ソーシャルメディア活用の方法論で安心していたものが、今後通用しなくなるという面もありますが、今までの労力が無に帰すと言いますか、「あの手間は何だったんだ?」というがっかり感です。

ホームページ制作に付随してSNS連携なども行なっていますが、それらはあくまで二次的なものであり、オマケです。

SNS・ソーシャルメディア活用はスタートが無料であり、初心者でも始めやすいという利点がありますが、ホームページと比較した場合、圧倒的にホームページの方に優位性がたくさんあります。ただし、ただ単にホームページ制作を行えばよいというものでもありません。

ソーシャルバズ

「SNS・ソーシャルメディア活用の最大のメリットは、ソーシャルバズによるバズ拡散である」

というように、ソーシャルネットワークならではのメリットもありますが、

ソーシャルバズなどは結局消費物的な「読み物コンテンツ」でないと起こりにくいですし、ユーザーの興味関心とかアイキャッチ性とかを高めるために芸能人の名前を使ったり写真を使ったりして短期的にアクセスを集めるような方法です。

しかも最近では、週刊誌の見出しのようにすごい出来事があったかのようなタイトルを付けつつ、「という噂もありました」というオチで釣るようなことも多いようです。

企業の公式ホームページでそのようなコンテンツを出すことはどうかと思いますし、そのような形でアクセスを集めても、本当にWebマーケティングに有効なのでしょうか。少なくとも相手がアフィリエイターでもない限り、私たちはそういう方法をおすすめはしません。

一時的なアクセスアップに踊らされる

ホームページの効果を図る上でまず最初に持ち出されるのが「アクセス数」です。確かにホームページにアクセスがないとWebマーケティングも何も始まらないため、ソーシャルバズでもなんでもいいので「膨大なアクセス数が欲しい」と感じる方も多いようです。

特にWebマーケティングを分業化した場合、SNS活用や、ホームページへのアクセス数向上の担当になっている方がいるとすれば、その方が目指しているのは単純なアクセスであり、ソーシャルバズなどによってたくさんのアクセスを集めることがミッションとも言えるのかもしれません。

しかしながら、ホームページへのアクセスにも質があります。ただの暇つぶし、一過性のユーザーのアクセスも副次的には意味があり、全く無意味とは言いませんが、特にWebマーケティングには繋がりません。

そうしたユーザーからのアクセスも「1アクセス」になりますが、ソーシャルバズによって一時的なアクセスアップに踊らされるよりも、1セッション、1ユーザーごとのアクセスの質自体の向上も検討したほうが良いのではないでしょうか。

それはさておきまして、SNS・ソーシャルメディア活用は今でも有効かどうかという点について、少し考えてみたいと思います。

SNS・ソーシャルメディア活用にはコストがかかる

大前提として、以前「ソーシャルメディアの活用と運用コスト」でお伝えしましたとおり、ソーシャルの活用にも手間の分だけコストがかかります。FacebookもTwitter、Google+、Instagram、LINEなどもそのSNS・ソーシャルメディア活用(SNS活用)を行うスタートは無料ですが、実際の運営にはコストがかかり、投稿などの準備から写真の加工、インサイトの確認、ユーザーアクションへの対応などには実作業が伴うため、コスト換算して費用対効果を見極める必要があります。

さらに、フォロワー集めのためにお店などでは、店内POPを作ったり、お店ページへの「いいね」やフォローのお礼に割引したりと、様々な工夫をこらされたケースも多いと思います。

Facebook ニュースフィード

しかしながらFacebookでは、フォローをしてもらっているはずなのに投稿が届かないという現象が起こっています。一応ニュースフィードで「最新情報」を選択すれば、最新記事が表示されますが、基本は「ハイライト」になっています。ハイライトだと、一部の投稿しか表示されません。せっかくコストをかけて実施したソーシャルでの活動が、一部検閲され、制限されているような状況です。

Facebook ニュースフィード

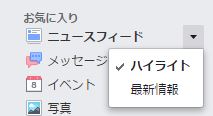

一応ほぼ実寸大ですが、Facebookのニュースフィードの横にある「▼」をクリックすると、フィードの表示についての選択が可能になります。

Facebook ニュースフィード ハイライト・最新情報の選択

これで、Facebookユーザーが自発的に「最新情報」を選択すると、最新の投稿順に表示されるようになります。逆に言えばこうした設定をしない限り、投稿表示が一部制限される状況が続きます。SNS・ソーシャルメディア活用を行おうとしている運営側に決定権はありません。

スパム排除目的であれば、フォローをしているFacebookページが連投した場合にだけ、そのうちのひとつだけを表示するなどの配慮をすればいいはずです。

少なくとも異なるページであれば、最新情報は表示すべきでしょう。

ということをいっても仕方ありません。他のWebサービスのことですから、運営元のやり方に口を出しても仕方ありません。

こうして知らぬ間に勝手に仕組みを変えていかれるような、ソーシャルのフィールドでコンテンツ資産を形成したいでしょうか?

せっかく積み上げたものがソーシャルネットワーク側で制限されていくのが実情です。

コストをかけてSNS・ソーシャルメディア活用を図ったのに、ソーシャルネットワーク側で台無しにされる、そんなところでまだやり続けますか?

Facebookの投稿リーチ数 すべての友達には投稿メッセージが届かない

SNS・ソーシャルメディア活用のデメリット

そういったわけで、SNS・ソーシャルメディア活用を行おうと思っても、様々な工夫をこらして集めたフォロワーに対して、有効にプロモーションを行うことはできません。

これはユーザーに投稿内容が届かないという点もありますが、さらに言えば、届きもしない投稿ですら、時系列的に流れていってしまうという点に問題があります。

流れていってしまうコンテンツであってもせめて、その投稿タイミングの時点では、ユーザーとの接触があったのであれば、多少の効果は期待できます。

しかしそれもなく、かつコンテンツの蓄積によるメリットも少ないのが実情です。

これがSNS・ソーシャルメディア活用のデメリットです。コストがかかる割に、短期的な効果も期待できず、かつ、アーカイブ資産としての蓄積も期待できないようになってきました。

SNS・ソーシャルメディア活用はユーザー間の会話にある

一時期、Facebook活用のようなものがもてはやされた時期があります。Facebookをはじめとしたソーシャルネットワークの活用で、Webマーケティングが行えるという期待です。実際にそうしたSNS・ソーシャルメディア活用のセミナーなどもたくさんありました。

ここでSNS・ソーシャルメディア活用の本質を考えてみたいと思います。

ソーシャルネットワーク自体が、ユーザーとユーザーの密接な関係を強みとしており、一方的なプロモーションに利用されるためにあるわけではなく、ユーザーのやり取り、ユーザー間の会話こそがSNS・ソーシャルメディア活用のキーポイントです。

たくさんの人にリーチしたというような要素よりも、いわば「知人を増やす」といった要素が強く、そうした面がマーケティングにつながりやすいことが特徴です。また、投稿の容易性により、配信しやすいという面もあります。

SNS広告などは、一種のインスピレーションとしての新しい顧客獲得のきっかけになるかもしれませんが、中小企業などで単に公式アカウントによるプロモーションを行ったとしても、それほど効果は見込めません。

その理由は、本質的な意味でのコミュニケーションではないからです。

ホームページの優位性

その点、ホームページの優位性は、オウンドメディアコンテンツ配信時に、フィード登録などがない場合は、直接的なお知らせとしての機能はありませんが、ホームページ自体の価値がどんどん向上していく点です。

それは様々な検索クエリでの検索結果順位向上などに影響していきます。

流れてしまうようなコンテンツでも、ホームページ内のコンテンツ同士の相互扶助によって、一定期間経過後にページの検索順位が向上したりすると、ページの価値が再燃することもあります。

SNSと違い、ホームページの最大の強みは「情報を整理・構造化できること」にあります。つまりアーカイブ性がある点が強みとなります。SNSの情報はすぐに時系列的に流れていきますが、ホームページの情報はただ流れていくのではなく、いつでもアクセス可能で体系的に蓄積していくことができます。

ホームページのアーカイブ性を活用するためには単発的な記事やコンテンツをただ積み重ねるのではなくサイト全体の構成に一貫性が必要になります。その中心となる方法の一つが「トピッククラスター」と呼ばれるコンテンツ設計です。

これは検索エンジンからの評価だけでなくユーザーにとっても迷いのないナビゲーションにつながる構造でSNSには無いホームページの強みです。

(なお、SNSで新着情報を配信しても、アカウントにログインしていないユーザーにはその情報が見れない場合があります。X(旧Twitter)やInstagramの最新情報は、ログインを促す画面に遮られたり、注目度の高い別の投稿に流されてしまい、その情報を見れない場合があります。

「SNSで告知済み」は危険信号「休業日案内」が届いてない!お客様の信頼を削る小さな放置)

ホームページのアーカイブ性の活用「トピッククラスター」

トピッククラスターとは、ある主要なテーマ(まとめたハブページをピラーページと呼んだりします)を中心に据え、そのテーマに関連する詳細なトピック(クラスターコンテンツ)をリンクでつないでいく方法です。

たとえば「飲食店の集客」というピラーページがあるとすれば、「メニューの写真撮影の工夫」「SNSでのハッシュタグ活用」「口コミ対策」「季節イベントとの連動」などが個別のクラスターになります。

これらを互いに関連づけ、すべてをピラーページからハブのようにつないでいくことで訪問者はテーマ全体を網羅的に把握できるようになります。

こうした構造は大規模サイトだけでなく中小企業のコーポレートサイトや店舗のホームページでも実施可能です。

たとえば「サービスの紹介」「お客様の声」「導入事例」「業界コラム」などを、戦略的に連動させて設計すれば、それ自体が十分に強いトピッククラスターとなります。

ピラーページとSEO

検索エンジンにとっても、この構造は「専門性」や「一貫性」のあるサイト構造として認識されやすくなります。つまり、同じドメイン内で「関連性の高いページが、体系立てて整理されている」ということが、サイト全体の評価を底上げしてくれます。

これによって、個々のページの検索順位が上がるだけでなく特定のキーワード群に対するトータルの検索流入が増えるという効果も期待できます。

SNSは「二次利用」が良い

ソーシャルネットワークの魅力は、メールマガジンよりも気楽で、かつ、メールマガジンのようなリアルタイムのダイレクト性があった点だと思います。しかしながら、投稿の締め出しやスパム的な投稿の連投によるTLの流れの速さによって、その価値はどんどん減少しているように感じます。

やはりソーシャルネットワークを活用する場合も二次的な利用にとどめるほうが良いと考えられます。

実質ユーザー数の低下や、SNS内部の仕組みの変更によって、今までの労力が水の泡になることがあるからです。

あくまで軸は、公式ホームページやサイト内オウンドメディアにしておいたほうが、アーカイブ資産蓄積の面では相当の優位性があると考えることができます。

SNSは「借り物の広場」、ホームページは「自社の持ちビル」という考え方

SNSとホームページ、どちらに力を入れるべきかという議論をよく耳にします。しかし、Webマーケティングの最前線にいる私たちから見れば、この二つはそもそも役割が全く異なります。

SNSは、多くの人が集まる「広場」でビラを配ったり、パフォーマンスをして注目を集めたりする場所です。拡散力はありますが、そこはあくまでプラットフォーム運営会社の土地です。一方、ホームページ(ウェブサイト)は、自社で土地を借りて建てた「持ちビル(本店)」です。

ここでは、事業を長く安定させるために、なぜ「持ちビル」を持っておく必要があるのか、リスク管理と資産形成の視点からお話しします。

「アカウント停止」のリスクを事業計画に入れていますか

SNSのアカウントが、ある日突然停止(BAN)されるリスクは、誰にでもあります。規約違反をしたつもりはなくても、AIの誤判定や、悪意ある通報によってアカウントが凍結されるケースは珍しくありません。

もしSNSだけで集客をしていた場合、アカウントが消えた瞬間に、すべてのお客様とのつながりが断たれ、売上がゼロになってしまいます。これは経営において非常に恐ろしい状態です。

ホームページがあり、そこにお客様を誘導できていれば、万が一SNSが使えなくなっても、検索エンジンからの流入や、ブックマーク経由でのアクセスは残ります。ホームページを母艦として持っておくことは、他社の都合に左右されないための最強の保険になります。

過去の投稿が24時間働き続けてくれるのはどちらでしょうか

SNSは「フロー型」のメディアです。投稿した瞬間は多くの人の目に触れますが、数日もすればタイムラインの彼方に流れ去り、誰も見なくなります。常に新しい投稿をし続けなければ、忘れ去られてしまうのがSNSの宿命です。

対して、ホームページの記事は「ストック型」の資産です。3年前に書いた「お客様の悩み解決記事」が、今でもGoogle検索で上位に表示され、毎日新しい見込み客を連れてきてくれる、ということはよくあります。

一度作ったコンテンツが資産として積み上がり、寝ている間も自動的に営業をしてくれる。この効率の良さは、ホームページならではの強みです。SNSでの発信に疲れを感じているなら、資産となるホームページの充実度を見直すタイミングかもしれません。

高額な取引ほど「本店」の有無が信頼を分けます

100円のお菓子なら、SNSで見た衝動買いもあるでしょう。しかし、家のリフォームや企業のコンサルティング、高額な機材の導入など、失敗したくない買い物をする時、お客様は必ず裏付け調査を行います。

その際、しっかりとしたホームページ(ウェブサイト)が存在し、会社概要、代表者の挨拶、過去の実績、プライバシーポリシーなどが明記されているかどうかは、最終的な成約率に大きく影響します。

SNSは「親近感」を作るのが得意ですが、ホームページは「信頼感」を作るのが得意です。特にBtoB(対企業)の事業や、高単価なサービスを扱っている場合は、SNSという入り口だけでなく、着地先としてのしっかりとした本店構えが必要です。

検索エンジンという巨大な市場を捨てないために

InstagramやTikTokで検索する若者が増えたといっても、依然として悩み解決や情報収集の主戦場はGoogleやYahoo!の検索窓です。

SNSの投稿は、Googleの検索結果にはあまり表示されません。つまり、SNSだけで発信しているということは、検索エンジンを使って情報を探している膨大な数のユーザーを、みすみす逃していることになります。

「地域名 + サービス名」や「悩みごとのキーワード」で検索されたときに、自社のホームページが表示されるようにしておくこと。これは、SNSの流行り廃りに関係なく、安定した集客基盤を作るための基本動作です。

ユーザーとの密接な関係はないがWebマーケティング効果が高い

ホームページは、ソーシャルネットワークのようにユーザーとの密接な関係をその場で構築することはできませんが、Webマーケティング効果としてユーザーへの訴求力、時間的な持続性、SEOによる検索流入といった接点作りなど、さまざまな効果が高いという強みがあります。

ユーザーとの双方向コミュニケーションという要素はありませんが、双方向コミュニケーションのきっかけとなる「問い合わせ」を獲得することができます。

SNSのようにコミュニケーションをWeb上で完結させることはできませんが、ホームページは実際のマーケティングにつながるきっかけを強くもたらすことができます。さらにコンテンツの持つ力を蓄積して行くことができるので、長期間の間効果を保ちながらさらに成長させることができます。

企業がWebマーケティングを行うのに最も適している土台はホームページです。ソーシャル流行といった一時的な流れはこれからもたくさん現れるかもしれませんが、ホームページが持つ優位性や強みは、これかれもそうした流行に勝ち続けていくでしょう。

【要注意】ホームページやSNSでのスタッフの顔出し 集客アップの裏で「守るべきもの」を忘れていませんか?

(初回投稿日 2016年11月11日)