検索順位決定要因の一つに常時SSL・https通信があります。SSLによってhttps通信されているホームページとそうでないホームページを比較した場合、常時SSL化され、httpsで通信されているホームページの方が検索順位においても優先されます。よってこの常時SSL・https通信の設定は、SEOの一要因として考えることができます。

実際の検索順位への影響は1%程度であると推測されますが、ページ数の多いサイトではその1%が検索流入数に大きな影響を与えます。さらに、競合相手が常時SSLサイト(httpsからはじまるサイト)ばかりになっていけば、相対的に自社サイトの検索順位は低下し、アクセス数は必然的に低下していきます。こうしたことからSEOとしての要素も見逃すわけにはいかなくなりました。

本来SSLはSEOのためにあるわけではありません。あくまでユーザーの「個人情報などの保護」や通信の安全性を高めることを目的とするものです。特にメールフォームを設置してたり、ECサイトで会員情報を扱うのであればとりわけ配慮すべき事柄になります。

SEO全般に言えることですが、「ユーザーにより高い価値をもたらすページが検索エンジンにおいても高い評価を受ける」というのが基本です。

そうした中、SSL・httpsについても例外ではなく、「ユーザーへの配慮」を手がけているホームページは、そうした配慮をしないホームページよりも高く評価されるべきであり、その考えが検索エンジンアルゴリズムに範囲され、結果的に常時SSL・https通信サイトの検索順位が向上すると考えるほうが理にかなっています。

ホームページを常時SSL化、https通信化することは、ユーザー情報の安全性を高め、結果的にホームページや企業そのものの信頼性の向上にも寄与します。そして同時にSEOの一要因として検索順位が高まるという形になります。

SSL(Secure Sockets Layer)の持つ機能

SSL(Secure Sockets Layer)とは、暗号化通信を意味し、ホームページの使用ドメインに対してSSL証明書を発行することで、ホームページを常時SSL化することができます。これによりホームページのURLは「http」から始まるものから「https」から始まるものへと変更され、暗号化通信でホームページの閲覧を含めたデータの送受信が行われます。

このSSLは単に暗号化されたデータで送受信を行うという意味だけでなく、狭義には、①基本機能である「通信している内容を秘匿する暗号機能」に加え、②ドメイン認証、企業認証、EV認証などによる通信相手の真正性の保証、③通信データ改ざんの有無を検知する機能を意味します。

少し噛み砕いて表現すると、①暗号で通信する、②通信先が誰かを確認する、③データに嘘が潜んでいないかを調べて嘘があれば知らせる、という機能を持っています。

個人情報などの保護と信頼性の向上

SSLはこうした機能を持っているため、単に検索順位に影響するといった「SEOとしての要素」だけでなく、ユーザーの行動、入力操作などの通信傍受を防ぐためとしての機能があります。そして同時にホームページの信用性を高めるという機能も持っています。

特にホームページ内にメールフォームを設置していたり、ECサイトなどで会員情報を扱っている場合は、ユーザーが入力した項目を保護する必要性が高まります。

常時SSL・https通信を導入することで、こうしたユーザーからのデータ送信などにおける通信傍受を防ぐことができるため、個人情報、企業情報の保護を高めることになります。

とりわけ、クレジットカード情報や個人の経歴を示すようなセンシティブ情報を扱っている場合、暗号化通信は必須と言えるでしょう。

こうした信頼性はホームページを利用したWebマーケティングにおけるCVR、お問い合わせ率に影響を与えます。

非SSLであることが影響し、見込み客からのお問い合わせが抑制されてしまうというリスクも見逃すことはできません。

SEOの一要因として語られることの多いSSL(https)ですが、とりわけ企業のホームページ運用やECなどにおいては、フォームからのお問い合わせ率や購入に影響を与えるという点が最も重要な要素であると考えることができます。企業の取引や見積もり依頼、製品・サービスの購入やのみならず求職者からの応募にも少なからず影響を与えると考えるほうが良いでしょう。

SSL証明書

常時SSL化を行いホームページをhttps通信にするためには、ホームページのドメインに対してSSL証明書を発行する必要があります。

SSL証明書には、ドメイン認証(DV:Domain Validation)、企業認証(OV:Organization Validation)、EV認証(Extended Validation)といった複数の種類があり、それぞれで認証のレベルが異なり、ドメインとサーバに関する認証や企業自体を認証するもの、企業の組織や担当者を認証するものといったように段階があります。発行手続き、ユーザーへの信頼性にも違いがあります。そしてそれら認証のレベルに応じて原則SSL証明書発行・更新に年間費用が必要になります。

なお、最も認証レベルが低いドメイン認証であってもホームページの常時SSL化・https通信化は可能です。

原則的にSSL証明書発行・更新には年間費用が必要になりますが、2016年4月から正式に登場した認証局である「Let’s Encrypt(レッツ・エンクリプト)」を利用することで無料SSLサーバ証明書を発行することもできるようになりました。

SSL証明書の種類と選択基準

SSL証明書には主に「ドメイン認証(DV)」「組織認証(OV)」「拡張認証(EV)」の3種類があります。どれを選ぶべきかは、ホームページの目的や運営者の性質、信頼性の必要度によって変わります。

SSL証明書は「どの程度の信頼を訪問者に与えたいか」「どのような取引をWeb上で行うか」によって選択基準が異なります。単にHTTPSにするだけでなく、証明書の種類に応じて運営体制やホームページの目的を考慮した導入判断が必要となります。

| ドメイン認証(DV) | 簡易、低コスト | ドメインの所有者であることだけを確認 | 個人、簡単な製品・サービス紹介サイト、小規模企業 |

|---|---|---|---|

| 組織認証(OV) | 費用は中程度 | セキュリティと信頼性のバランスを重視 | 企業実在性などを確認ある程度の規模の企業等 |

| 拡張認証(EV) | 最も信頼性が高いが高額 | 企業の法的存在・財務状況・電話番号の実在など最も厳格な審査 | 金融機関、ECサイト、大規模な予約サイトなど |

ドメイン認証(DV)

ドメイン認証(DV)は、証明書の取得手続きが最も簡易で、低コストかつ短時間で導入が可能です。証明書発行機関がそのドメインの所有者であることだけを確認すれば発行することができます。

個人ブログや簡易なサービス紹介ページなど情報提供を主目的とした小規模なサイトに向いています。ただし、企業実在性の証明は伴わないため訪問者に対する信頼感はやや弱い傾向があります。ただ、Web上ですべてを完結させるわけではなく、実店舗などを有する企業や小規模な企業ホームページであれば、ドメイン認証で十分であると考えることもできます。

組織認証(OV)

組織認証(OV)は、ドメイン所有者情報に加えて、申請者がその組織に所属していることや、法人登記情報などをもとに企業実在性を確認した上で発行される証明書です。セキュリティと信頼性のバランスを重視したい場合にはちょうどよいSSL証明書です。

訪問者は証明書の詳細をブラウザ上で確認することで発行元の企業名や所在地を知ることができます。このためある程度の規模の企業ホームページ(コーポレートサイト)や士業事務所、医療機関などのホームページに適しています。

拡張認証(EV)

拡張認証(EV)は、最も厳格な審査が行われるタイプのSSL証明書です。企業の法的存在・財務状況・電話番号の実在など、多数の要素を確認された上で発行されます。

以前はグリーンバーによる視覚的表示で「信頼性が高い」とされていましたが、現在の主要ブラウザではその表示が廃止されており可視的な違いは小さくなっています。金融機関、ECサイト、大規模な予約サイトなど、フィッシング対策や情報漏洩リスクへの意識が高い業界では、実在証明と信頼性強化の観点から導入が推奨されます。

httpサイトからhttpsサイトへ

ホームページを公開するにあたり、ドメイン(例 funfairfanfare.com)を取得する必要があります。

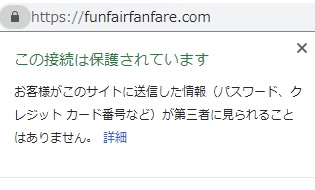

非SSLでの通信の場合、一般的にアクセスURLは「http」から始まるものになります(例 http://funfairfanfare.com/)。この場合、ブラウザ上のURL欄には「保護されていません」「保護されていない通信」「安全ではありません」といった表示がなされます。

常時SSL化を実施した場合、アクセスURLは「https」から始まるものになり(例 https://funfairfanfare.com/)、ブラウザのアドレスバーには緑色や黒の鍵マークが付き、「保護された通信」等の表示がなされるようになります。

SSL・https通信 この接続は保護されています

近年の新規ホームページ制作では、予めSSL証明書を取得し最初からhttps通信でホームページを公開する機会が増えてきましたが、SSLの必要性がそれほど高まっていなかった時に制作されたホームページではhttp通信でホームページが制作されています。

こうしたhttpサイトをhttpsサイトへと変更する場合、単にSSL証明書を発行するだけでは完了せず、ホームページにまつわるすべてをhttpsへと書き換えたり、httpへのアクセスをhttpsへと転送したりなどの実作業が必要になります。

そうした書き換えなどが不完全な場合、SSLの機能の一つである「③通信データ改ざんの有無を検知する機能」が働き、逆に警告が出てしまうという事も起こり売りますので、実作業には注意が必要です。

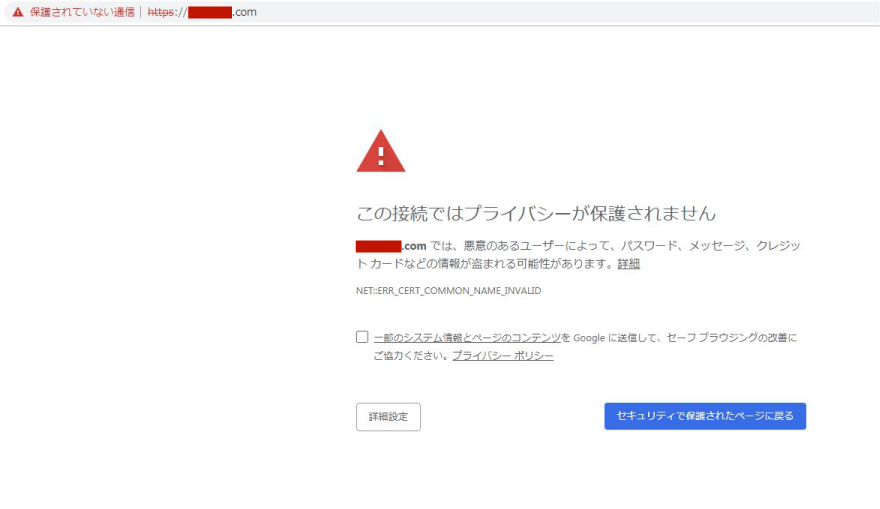

非SSLサイトへのhttps接続

「この接続ではプライバシーが保護されません」という警告

この接続ではプライバシーが保護されません

なお、仮に非SSLサイトへとhttps接続を試みた場合、

「(ドメイン名)では、悪意のあるユーザーによって、パスワード、メッセージ、クレジット カードなどの情報が盗まれる可能性があります。

NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID」

という表示とともに「この接続ではプライバシーが保護されません」という警告がなされます。場合にもよりますが、SSL設定が不完全である場合にも同様の警告がなされる場合があります。

https化によるデメリットとしてのSNSシェアカウントリセット

通信保護や検索順位への好影響など、基本的にhttp通信のホームページを常時SSL化、httpsサイト化することにはメリットばかりなのですが、1点だけデメリットのようなものがあります。

それは、httpで運営されていた時に獲得したSNSシェアのカウントがリセットされてしまうことです。

同一ドメインであっても、あくまでWeb上ではhttpサイトとhttpsサイトは別物として判断されます。「s」が付くかつかないかの問題だけなのですが、それでも一応URLは変更となります。httpのURLに対しての外部サイトからのリンク経由でのアクセスなど301リダイレクトによる転送で処理できますが、SNSシェアのカウントは、転送設定によって持ち越すことができないため、SNSにおけるシェア数のカウントはリセットされます。

これは、Facebookなどでシェアされた数をページ内に表示した場合、それがゼロに戻るということを意味しています。

しかしながら中長期的なホームページ運用を考えれば、シェアカウントのリセットは取るに足らないものです。SSL化(https)による信頼性の向上と情報保護、そして小さな要素ではありますが、SEOとしてのプラス要素の方が圧倒的にメリットがあると考えることができます。

SEOへの影響

最後にホームページの常時SSL化、https通信化とSEOの関係についてですが、もちろんSSL化はSEOを目的とするものではなくユーザーの情報保護のためにありますが、検索順位にも影響を与えます。ホームページのWebマーケティング効果を高めるためにはアクセスが必要になるため無視するわけにはいきません。

SSLとSEOとの関係性としては、冒頭の方で触れましたとおり、httpsから始まるホームページは、httpから始まるホームページと比較して優先して検索結果に表示されます。

しかしながら、URLが変更となるため単純な常時SSL化だけでは、サイト内外のリンクを含めSEOに関する評価が失われてしまう可能性もあります。

httpからhttpsへの301リダイレクト 被リンク評価の引き継ぎ

httpサイトからhttpsサイトへと変更することによってURLは変更となりますが、適切に301リダイレクトを設定すればSEO外部要因として受けていた被リンクによる評価は100%引き継がれます。通常リダイレクトによる評価引き継ぎに関しては、評価ロスが発生しますが、同一ページのhttpからhttpsへの変更、リダイレクトの場合は評価ロスがなく、そのまま被リンクの力を受け継ぐことになります。

全ページ単位で確実にリダイレクトさせることで既存のSEO評価や被リンクの効果を正しく引き継ぐことができます。中途半端なリダイレクトや一括設定ミスは、評価分散やクロールエラーの原因になるため注意が必要です。

ただし微々たるものながら、リダイレクトはページ表示までの間のサーバーへの負荷が高まるため広い意味でのサイト表示速度に影響を与えるので、内外のリンクに関してなるべくリンクパスをhttpsへと書き換えた方が良いでしょう。

ホームページをhttpsへと変更したことによるSEO効果は、小さなものですが、検索結果順位はあくまで競合サイト、競合ページとの相対評価となりますので、競合サイトが次々に常時SSL化を行いhttpsサイトへと変更していけば、取り残されてしまう可能性がどんどん高まっていきます。

Search Consoleへのプロパティ追加やサイトマップの送信、robots.txtの確認

SSL化によりhttps版のURLでホームページを稼働させた後は、Search Consoleにおいてhttpsから始まるURLのプロパティを追加する必要があります。httpとは別サイトとして認識されるためhttpsのURLで新たに登録しましょう。また、サイトマップもhttps版に更新して送信します。内部リンクやcanonicalタグ、hreflangタグなども、全てhttps表記に修正しておく必要があります。

そして、robots.txtの記述も確認しhttps版で適切なクロール指示がされているかをチェックしましょう。

なお、301リダイレクトを実装しつつも、できる限り外部リンクやSNS共有ボタンなどで使われているhttpのURLをhttpsに書き換えておくとよりベターです。

SSL化、httpsへの移行時における一時的なSEO面のリスク

ホームページのSSL化、httpsへの移行時には、一時的なSEO面のリスクがいくつか発生します。

代表的なものとしては、リダイレクト設定の不備によるクロールエラーやインデックスの一時的な不安定化です。特に、301リダイレクトが全ページ単位で適切に設定されていない場合、旧URLの評価が新URLに引き継がれず、検索順位が一時的に下がる可能性があります。

また、canonicalタグや内部リンクがhttpのまま残っていると、Googleに重複コンテンツと判断されて評価が分散してしまうリスクもあります。

そのたSSL証明書設定ミスや有効期限切れによってブラウザ上で「安全ではない」と表示される場合もあります。この場合、ブラウザ上で警告が表示荒れる場合があるためユーザー離脱を招くおそれがあります。

常時SSL化、httpsホームページへの変更のご依頼にあたって

株式会社ファンフェアファンファーレでは、もちろん適切な常時SSL化、httpsホームページへの変更もお手伝いしております。

常時SSL化、https通信化にあたって、SSL証明書の発行のほか、内部ソースの書き換えやリダイレクト(URLの転送)などの作業が必要になるため、現状のホームページの仕様やページ数によってご対応費用が変動します。ご依頼の際には、何点かのご質問項目にご回答いただいた上で、予め料金のお見積りをさせていていただいております。費用の中には、SEOの評価引き継ぎなどの作業も含まれています。

弊社では、SSL化・https化を含め、検索エンジンから正当な評価を受けていなかったホームページ(ウェブサイト)やその各ページを、SEOの企画設計とそれに基づくSEO内部対策のカスタマイズによって、正当な評価に持ち上げさせていただいております。

なお、常時SSL化、httpsホームページへの変更にはSSL証明書が必要になりますが、ご利用サーバーによっては、無償SSL証明書である「Let’s Encrypt(レッツ・エンクリプト)」が利用できなかったり、URL変更に伴うリダイレクトの設定ができないサーバーもございます。その場合は、有償のSSL証明書をご契約いただくか、もしくは、Let’s Encryptなどが利用できるサーバーへの移管などをご提案させていただいております。

詳しくは一度お問い合わせくださいませ。

非SSL(http)ホームページのSSL化(https化)サービスにつきましては、「非SSL(http)ホームページのSSL化(https化)」をご参照ください。