お問い合わせフォーム(メールフォーム)から届く迷惑な「迷惑メール(スパムメール)」や「営業メール」への対策についてお伝えしていきます。

ほとんどの企業ホームページには、お問い合わせフォームが設置されています。

その主な目的は、「見込み客からのご連絡」や「既存顧客からの問い合わせ」等々であるはずですが、売り込みのための営業メールが送信されてくることがあります。それはたいていの場合少なからず迷惑に感じてしまいます。

弊社でも、顧客を中心に迷惑メール対策、営業メール対策のご相談をよくいただきます。予算に応じた形で対策をご依頼いただく場合もよくあります。大量の迷惑メール(スパムメール)は、業務が妨害されますから、企業にとっては重要な問題です。

もしかするとあなたも日々会社ホームページのメールフォームから送られてくる迷惑メールや営業メールに辟易しているかもしれません。

そこで今回は、こうしたお問い合わせフォームから届く迷惑メールや営業メールへの対策について、その営業メールの種類ごとに対策を考えていこうと思います。適切な対策をすれば、迷惑メールや望んでいない営業メールを遮断できるか、その数を減らしていくことができます。

迷惑な営業メールの種類

この不本意なお問い合せフォーム(メールフォーム)からの営業メールには、大きく分けて二種類あります。

ひとつは、海外からのスパムを筆頭とした「機械的に送信される迷惑メール(スパムメール)」であり、もうひとつは、手動で送信される普通の「売り込みのための営業メール」です(ただし内容は、使い回しのテンプレートであることがほとんどであると思っています)。

- 「機械的に送信される迷惑メール」(海外からのスパムメールを含む)

- 「手動で送信される売り込みのための営業メール」

こうしたことを平気でする人たちは、たいてい「数を打てば当たる」と思っています。つまり、営業メールを受け取る側へのラブコールではなく、「100件当たれば1件くらいは…」というような程度の覚悟で送っています。

ちなみに弊社にも毎日のようにこの手の営業メールがたくさん届きます。

その数は…

おっと、ここは伏せておきましょう。

迷惑メールの送信ルートとそれぞれの対策

今回は、問い合わせフォームなどからやってくる迷惑メール・営業メールについて触れていますが、迷惑メールのうち「機械的に送信される迷惑メール」については、その送信ルートとして、「メールアドレスあてに直接送られてくるもの」と「メールフォームを経由してやってくるもの」の二種類があります。それぞれ対策の方法が異なります。

メールアドレスあてに直接送られてくるもの

サーバー内にある迷惑メールフィルタ、スパムフィルタ、SpamAssassin(スパムアサシン)、ブラックリストなどの仕組みは、「メールアドレスあてに直接送られてくるもの」に対する対策であり、ホームページ内のメールフォーム、問い合わせフォームを経由してやってくるものに対しては原則フィルタリングされません。

メールフォーム経由で送られてくるもの

逆に、ホームページ内のメールフォームで迷惑メール対策をしていても、何かしらの理由でスパマーにメールアドレスが把握されている場合(それは不本意な情報の流出といったものだけでなく、メールの自動返信から取得したものや各種アカウントデータからの取得であるものがほとんどです)、メールアドレス宛に直接送られてきているため、サーバー側でメールの受信に関する設定、迷惑メール対策を施す必要があります。

「機械的に送信される迷惑メール」(海外からのスパムメールを含む)への対策

さて、迷惑な営業メールのうち、「論外」に当たる海外からのスパムメールを含んだ「機械的に送信される迷惑メール」についての対策について考えてみましょう。いわゆるボットによる迷惑メールです。これは国外から送信されることが多く、実際のWebマーケティング範囲が日本国内のみなのであれば、対策としてホームページへのアクセスに関して「国外IPブロックをする」などの思い切った施策も有効です。

この「機械的に送信される迷惑メール」とは、「Amazon あなたのアカウントはロックされました」「Amazonプライム会費のお支払い方法に問題があります」「えきねっとアカウントの自動退会処理について」「代金引換 ブランド スーパーコピー NNN級品 実物写真 専門店」という意味不明なメールです。ただのフィッシング詐欺のためのスパムメールです(メール中にあるURLをクリックされないようにお願いします)。

こうしたものは、企業ホームページのお問い合せフォーム(メールフォーム)から送信された後、自動返信アドレス等から有効なメールアドレスを取得して、後で大量送信しています。

このタイプの迷惑メールに対しては、

「自動返信メールのアドレスを送信専用アドレスにする」、「スパム対策プラグインなどの導入」、「コメント内で許可されないキーワードの設定(ブラックリスト)の設定」、「海外IPブロック」、「メールフォームのセキュリティレベルを上げる」等々の方法で地道に対策していくしかありません。

自動返信メールのアドレスを送信専用アドレスにする

この手の迷惑メールへの対策のひとつは自動返信メールのアドレスを、送信専用アドレスにするというようなものになります。

これは、メールフォームからやってくる迷惑メール(スパムメール)、営業メールに対して直接効果があるわけではありませんが、その後、メールフォーム経由ではない形でやって来る迷惑メール(スパムメール)、営業メールに対しては抑制効果があります。

送信専用アドレスならば相手がメールアドレスを把握しても、そのアドレスにメールを送ったところで時空の彼方に追いやられるだけになります。

no-reply(ノー・リプライ)

「本メールアドレスは送信専用アドレスです」とメールタイトルや本文に記載されたメールをご覧になったことがある方もいらっしゃるかもしれません(メールアドレスがno-reply@のような形式になっていたりします)。このアドレスの文言はノー・リプライ、つまり「返信できません」という意味になります。

これは自動返信メールを利用してメールアドレスを取得する業者にメールアドレスを流出させないためのテクニックの一つです。ただ、問い合わせした人のことを考えると、返信できないということは連絡手段として不便になるため、企業のお問い合わせフォーム上の自動返信メールとして利用する際にはよくよく検討するが必要があります(なお、弊社は、no-replyにはしていません)。

また、「返信できない、連絡が取れない」ということが問題となり、ヨーロッパの一部の国では法的に規制されているため注意が必要です。

スパム対策プラグインなどの導入

迷惑メール対策の基本は、スパム対策プラグインなどの導入です。既にブラックリスト化されているメールアドレスやIPに対して「送信を弾く」ということが基本的な機能になります。

一般的には、既に世界的にスパム判定されているメールアドレス、IPアドレス、メール内容に対してフィルタリングをします。

サーバー内にもブラックリストやスパムフィルタ機能がありますが、これらは通常のメール受信におけるフィルタとなり、お問い合わせフォーム経由の迷惑メール、営業メールを防ぐことができません。

そのため、メールフォーム内(メールフォームを構成する各機能)でブラックリストを設定して迷惑メールや営業メールをブロックしていく必要があります。

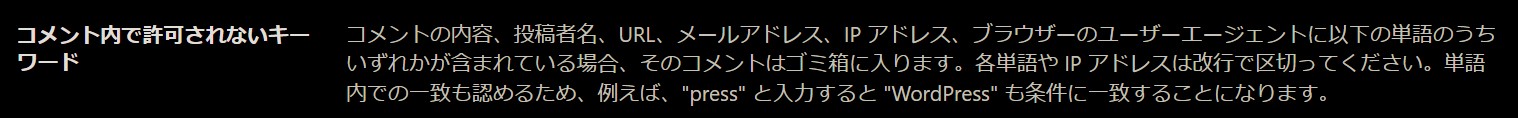

コメント内で許可されないキーワードの設定(ブラックリスト)

手動でメールフォーム内での使用禁止ワード設定をする、WordPressであればディスカッション設定で、「コメント内で許可されないキーワードの設定(コメントブラックリスト)」に、使用禁止語句や拒否するメールアドレス等を追加していくという方法もあります。

メールアドレスの@以降のドメイン部分を設定すると、そのドメインのメールアドレスは使用できないようになります。

メール本文欄の「URL入力の禁止」

迷惑メール(スパムメール)、営業メールは、どこかのサイトへの誘導を目的としていることがほとんどなので、メールフォームの本文入力欄に対して「URL入力の禁止」を行うと、その数が激減することがあります。

弊社の場合は、サービスの特性上、お問い合わせ内容にURLが入力ができるようにしておく必要がありますが、一般的な企業ホームページや店舗ホームページにおいては、メールフォームの本文へのURL入力許可はそれほど必要ではないと考えられます。

こうしたことから特に問題がなさそうであれば、URL入力を禁止しておくと良いと考えられます。

海外(国外)IPブロック

顧客層が日本国内のみなのであれば、海外(国外)のIPアドレスからのアクセスを根本から遮断するというのも有効です。

日本国内以外からのアクセスを遮断するというのが気がひける場合、スパムメール送信が多い国だけ遮断するという方法もあります。

これは、海外(国外)からのホームページ(ウェブサイト)へのアクセスを遮断するという方法になります。

この設定をしておくと、根本的にお問い合わせフォーム(メールフォーム)が設置されているページにアクセスできないので、メールフォーム経由で外国からの迷惑メールがやってくることはなくなります。

メールアドレスが把握されてしまっている場合はスパムフィルタなどの対策を

しかしながら、自動返信メールの設定メールアドレスによる露見や、辞書アタック・ブルートフォースによって、有効なメールアドレスがスパマーに把握されてしまっている場合、メールアドレス宛に直接迷惑メール(スパムメール)がやってきます。これに対しては、サーバー上の設定でスパムフィルタを利用するなど別途対応が必要になります。

また、検索エンジンボットのクロールが阻害されてしまう等の別の問題が生じることもありますので、海外(国外)のIPアドレスからのアクセスブロックは慎重に行う必要があります。

メールフォーム送信の敷居を上げる

その他、reCAPTCHA(リキャプチャ)やチェックボックス(送信確認チェック、機械だましチェックボックス等)、「ひらがな入力を必須化する」等で、メールフォーム送信の敷居を上げるという方法があります。

自然人なら問題がないことでも、機械にはクリアできないような設定をあえて施すというような形です。

迷惑メール(スパムメール)ボットや外国人にはクリアできない設定をしておくことで、主に外国からの迷惑メールを防ぐことができます。

reCAPTCHA(リキャプチャ)やチェックボックスでフォーム送信の敷居を高くする

自然人なのか機械(ボット)なのかを判定するためによく「reCAPTCHA(リキャプチャ)」というものが利用されます。「標識の画像を選択してください」というような形式のものですね。

ただ、reCAPTCHA(リキャプチャ)自体が「調子が悪い」というような時があります(「おいおいちゃんと選択したぞ」「確かに標識部分としてはかすっていたか、かすっていないか程度で、これは選択対象なのか?迷うぞ、おいおい」という苛立ちが起こることもあります)

その他、送信確認チェックボックスの設置や「表向きにはない機械騙し専用の隠しチェックボックス」の設置等でフォーム送信の敷居を高くするということも有効です。

- チェックしたら送信できない。

- チェックしないと送信できない。

- チェックを外さないと送信できない。

というものを組み合わせるような形です。

ひらがな入力などを必須化する

また、海外からのスパムメール(迷惑メール)に対しては、お問い合わせフォーム内にふりがな(ひらがな入力やカタカナ入力)を設置し、その項目を必須化することである程度防ぐことができる場合があります。

「必須条件を満たしていないので送信できません」という状態にしておいて、その必須条件を「ひらがな」や「カタカナ」にするという形です。

海外のPCやボットでは、ひらがな入力・カタカナ入力自体ができない場合があります(入力言語設定をすればできますが、基本的には入力できません)。

手動であれば、サイトのページの本文からコピーアンドペーストで貼り付けて突破してくることもあるかもしれませんが、機械的な送信に対しては防御力があります。

「手動で送信される売り込みのための営業メール」への対策

さて、もう一方の「手動で送信される売り込みのための営業メール」への対策に移ります。

若干恐縮ながら、営業メールというものはたいてい迷惑なものであると思っています。

また、一度お問い合わせフォーム(メールフォーム)から連絡してきた後、メールフォームの自動返信に設定した「メールアドレス」を自分たちのメルマガのようなものに勝手に登録し、メルマガを送ってきては「配信停止はこちら」というリンクがついたメールを送ってくる方もいます。

メール送信にコストがかからないからといって何をしてもよいわけではありません。

あの、押せば折れると思ってる?

特定電子メール法に違反した営業行為である「営業・広告宣伝メール」

さて、こうした営業メール、広告宣伝メールは、実は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)に違反した営業行為であり(主に「オプトイン規制」)、行政罰も規定されています。

さらに特定商取引に関する法律における「未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(12条の3、12条の4)」による規制及び罰則もあります。

参考:特定商取引に関する法律

つまり、法令違反です。なので迷惑な場合は堂々と拒否することをおすすめいたします。

オプトイン規制

オプトインとは、情報を受け取ったり、自分の情報を利用するにあたって、許可を出すという意味になります。

オプトイン規制とは、営業メール、広告宣伝メールの送信に関して、先に「送信されることへの同意が必要」ということを意味します。

原則、予め送信の同意を得た者以外の者への送信の禁止の例外規定としては、取引関係にある者、名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者、自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している者などへの送信です。

ただ、お問い合わせページにメールフォームを設置していたり、メールアドレスを記載していても営業メール、広告宣伝メールなどの送信の拒否する旨の表示をしておけば、例外規定に当てはまらず、オプトイン規制の対象となります。

つまり、お問い合わせページに営業メール、広告宣伝メールを拒否する旨の表示をしておと、それらの送信者は法令違反となります。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)上の送信要件と罰則

営業メール、広告宣伝メールを送信する場合の要件

- 原則、予め送信の同意を得た者以外の者への送信の禁止(オプトイン規制)

- 「送信者などの氏名または名称、受信拒否の通知ができる旨、 受信拒否の通知を受けるためのメールアドレスまたはURLの記載」など、一定の事項に関する表示義務

- 送信者情報を偽った送信の禁止

- 送信を拒否した者への送信の禁止

等

オプトイン規制の原則例外のまとめ

送信の同意を得たもの以外への送信の禁止

↓

メールアドレスが記載されている場合などは規制対象外

↓

メールアドレスが記載されている場合でも、送信を拒否する旨が記載されている場合は、再び規制の対象

罰則

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

送信者情報を偽って送信した場合、送信者が総務大臣及び消費者庁長官の命令に従わない場合には罰則が科されます。

法人の場合は、行為者への罰則ならびに法人に対して3000万円以下の罰金となります。

特定商取引に関する法律(特定商取引法)「未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止」による罰則

さらに同意なしのメール広告に関しては、特定商取引法(特定商取引に関する法律)における規制及び罰則もあります(未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止。12条の3、12条の4)。

特定電子メール法は、メールの送信者に対する規制ですが、この特定商取引法は広告主に対する規制となります。メール営業の代行業者を利用している場合、発注主に罰則があります。

送信されることへの同意のない者、つまり拒否者への電子メール広告において虚偽・誇大広告や表示義務違反があった場合の罰則は、1年以下の懲役または200万円以下の罰金(またはこれらの併科)となります。

お問い合わせページに「営業メール、広告宣伝メールを拒否する旨」を記載

上記の規制を根拠に考えると、企業ホームページにおいて手動の営業メールを防ぐには、お問い合わせページに「営業メール、広告宣伝メールの送信を拒否します」という文言を追加するということが対策となります。

弊社では以下のように記載しています。

営業メール、広告宣伝メールを拒否する旨の記載例

本メールフォームは、弊社サービスのご利用を検討されている方のお問い合わせフォームです。

弊社は創業より数多くのお問い合わせ、ご依頼をいただいておりますが、原則全て自社対応しております。営業行為の外注、制作業務の外注などはいたしておりません。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、一方的な広告宣伝メールならびにメールマガジン形態を取った同様のメールについては、すべて送信を拒否いたします。

特に拒否する理由がなければ、こうした文言を記載する必要はありませんが、弊社では少なからず業務を妨害されると考えているため、一切の営業メール、広告宣伝メールを拒否する意志を表示しています。

何よりも

押せばいけると思って同じような内容のメールを月に一回くらい送ってきてるの?

拒否する旨を記載してあるのに送ってくるような、ルールを無視した会社に何を頼むの?

というような気持ちですね。

それは電話問い合わせすらお断りさせていただいているにもかかわらず、電話営業をかけてくる事業者にも言えることです。

今回は、「迷惑メール、営業メールを送れない」ということがもたらす社会的利益、損失と、「迷惑メール、営業メールを受け取って、発注先が決まる、もしくは逆に業務を妨害される」ということの社会的利益、損失を加味して、あえてその対策について投稿いたしました。

「営業メールを送れないと困る」という人と「営業メールを送られると困る」という人のそれぞれの損失を考えてみました。といっても、まず既に法律で規制されていますからね。論ずるまでもありません。

海外からのスパムを含めた迷惑メールについては、対策に技術的なことが必要になり、費用が必要になることもあります。

しかし、不本意なメールとしての営業メールについては、お問い合わせページに拒否する旨の一文を追記するだけで、法律上はブロックすることができます(逆に記載しないと、極端に言えば「営業メール歓迎」ということにもなりかねません。また日本国内のみの規制となります)。

こちらに関しては、自社でページ編集する場合でも、それほどの手間はかかりません。

もし日々到達する営業メールにお困りの際は、営業メールを拒否する旨の記載をご検討ください。

(初回投稿日 2023年4月17日)

(追記)メールフォーム営業代行業者の存在

それでも日々弊社にはたくさんの営業メールが来ます。

海外スパムは遮断していますが、日本国内の「迷惑メールを防ぐシステムをすり抜けるような機械的なもの」が多いような傾向にあります。

メールフォーム営業代行業者さんからの「メールフォーム営業しませんか?」という営業メールが来ます。

という営業メールもメールフォーム営業プログラムで送ってきているんですね。きっと。

また、少し驚くのが法律の専門家である士業の方からオプトイン規制を無視して営業メールがくることでしょうか。

おそらくメールフォーム営業代行業者さんに依頼されているか、業者の持つメーリングリスト経由で送られているのでしょう。

あと、面白いのが「最近似たような内容の文面が届くことにご不快な思いをされているかと思います」という謝罪から入る営業メールがあることです。

なぜ似たような内容の文面が届いていることを知っているのですか?

―

迷惑メール、営業メールで業務が妨害されるのは面倒ですが、そうした落語のような構造を楽しんでいます。

―

メールフォーム営業代行業者は、「営業メールを2000通送っていくら」「一通あたり15円」というサービスを展開しています。そのため収益構造上、たくさんの営業先、メールアドレスを保有していることが必要になります。

そこで、一度会社の問い合わせフォームで問い合わせし、自動返信メール等で会社のメールアドレスを取得します。そしてそのメールアドレスを勝手にメーリングリストに登録して営業メールを送信します。なおこの手の営業メールには、一般的なメルマガ配信サービスやGoogleフォームを利用したものもあります(その場合は不正行為の通報を行うことを推奨します)。

自動返信メールをno-reply(ノー・リプライ)にすることで、こうした手段に対抗することができますが、企業のお問い合わせフォームにおいては、「本当の問い合わせをした人には不便」であるため考えものです。定期的なメールアドレスの変更、メールフォーム上の「受信、自動返信メール」の設定変更などで防いでいくしか無いのかもしれません。

迷惑メールや営業メールへの適切な対策

「迷惑メールや営業メールで困っている」という方は結構いらっしゃいます。

(思い返すと弊社の顧客はほぼすべて一度は対策を設定させていただいています。そして本投稿公開後にたくさんの迷惑メール・営業メール対策のご依頼をいただきました。ありがとうございます)

迷惑メールや営業メールの種類・パターンにもよりますが、適切な対策を講じれば完全には止められなくてもその数を激減させることはできます。

逆に考えれば、適切な対策でなければ、数を減らすことができないということになります。

例えば、営業代行業者のメーリングリストに勝手に登録されて配信されている営業メールばかりが届いている場合に、会社ホームページのお問い合わせフォームにreCAPTCHA(リキャプチャ)を設置しても、あまり意味はありません(その他の迷惑メールを抑制することはできますが)。

「迷惑メールや営業メールに対する対策を講じているのにその数が減らない」という場合は、このようなことが原因になっています。

迷惑を被っているのに費用をかけるというのは少し気が引けますが、やはり対策は必要です。

迷惑メールや営業メールでお困りの際は一度弊社お問い合わせフォームよりご相談ください。