今回は特別企画第二弾!洋画作家松本央さんと、代表取締役桝井晶平の対談を数回に分けてお送りしていきます。

Webと洋画、一見関係なさそうなこの2つの領域で、何か語り合えるようなことはあったのでしょうか?

「Webと洋画ならウェブデザインのことだろう」

普通はそのような流れになりそうですが、そんな話題は全然出てきません。

今回から数回に分けて、京都市上京区某所での「洋画作家」×「Web屋」の秘密対談を元にそのエッセンスを対話形式でお送りしていきます。

Webの臨場感

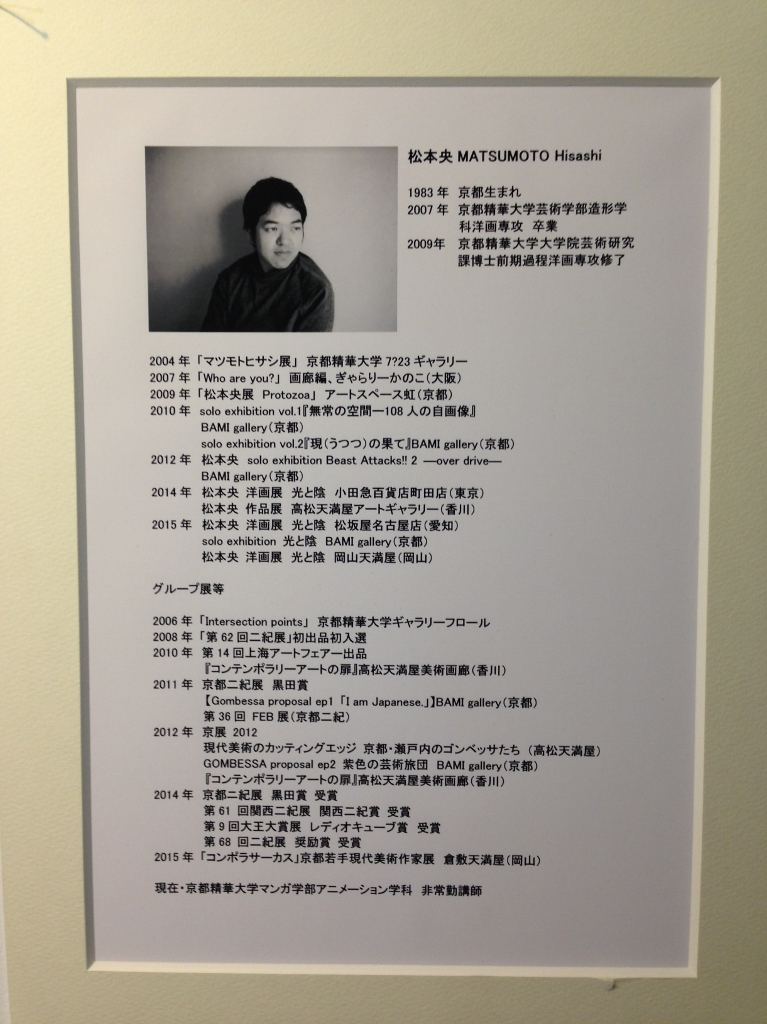

第63回関西二紀展大阪市長賞受賞作品

桝井晶平(ファンフェアファンファーレ代表取締役)

まずは、先日の第63回関西二紀展大阪市長賞受賞おめでとう。

松本 央 (洋画作家)

ありがとう。

今、大学のアニメーション学科で教えてるみたいね。

いきなりになるけど、Webによって何かアニメとか洋画界への影響とかある?

簡単にはプロとアマの差が開くんじゃないかな。アマチュア間の底上げには貢献するけど、その影響で、本質的な技量を磨こうとする人の数が減っているような感覚がある。

まあそれは、芸術分野じゃなくてもよくある話かもな。具体的にはどんな流れを感じてる?

初歩的で基本的な技法自体がかなりオープンになってるけど、結局あるレベルを越えようと思うと非言語的な領域になるから、インターネット上での「情報」では、なかなか伝わりにくい。

筆跡一つとっても、それを本当の臨場感で教えてもらうことは、Webには不可能でしょうな。

体感に比重があるものを、デジタルで伝えるのには限界があるけど、基本的なことで、言語で表現可能な領域であれば、インターネット上の情報で、広くある程度のことは誰でも知ることができる。

だから、初心者のスキルの底上げには貢献してるんじゃないかな。

Webはいわゆる言語情報と、RGBかつ圧縮された色彩での画像くらい。しかもモニタの影響もあるからね。

そして一応絵画は二次元的なものの、現実では三次元で多少の凹凸がある、と。

画像検索とレビュー

そう、それで一つすごく痛感しているのは、今の時代だったら、有名な画家の絵画なんてすぐに検索で出てくる。

それはそれで、概要の確認にはいいのかもしれないけど、何だか一つ一つの作品が安く見られているというか、「ふーん」くらいで終わってしまうほど見下されているんじゃないかという懸念がある。でもそれはもったいないと思う。

それは書物でも同じかもしれない。

最近では、Amazonのレビューを見ただけで、その本を味わったかのように感じてしまう人もいるみたいよ。

確かに、時事的な流れてしまうような情報であれば、レビューを見るくらいでたくさんの種類の情報を得るほうがいいのかもしれないけど、優れた古典や書物「一冊」まるまる使わないと表せないような細かな感情を表現しているような素晴らしい文学的作品は、概要を知っただけでは、その本質を感じたことにはならない。

そう、それがいけないというよりは、もったいない。画像検索で、なんとなくの作風を感じる程度では、その絵が持つ芸術性を感じることはできない。そこで問題になるのは、画像検索で絵の画像を見ただけで満足して、実物の絵とか、自然そのものを見なくなること。

それはすべての情報にも同じことが言えると思うよ。実際にWeb上の情報は大半のものが低品質。

そこに情報の精度の保障はないのに、全てGoogle検索で、ピッタリの答えがすぐに見つかるかのような流れになってきていることを個人的には危惧してるかな。

低品質っていうのは?

例えば、アメリカ産のオレンジには農薬の量が多いから、アメリカ産オレンジを原料としているオレンジジュースは飲むな、とか言う記事があるけど、普通にオレンジジュース作るときって皮剥かない?

ああなるほど。

ってことになっても、そのライターは責任持たないのよ。

少なくとも書籍ならその辺はある程度チェックが入るかもしれないけど。

データサンプルの質

こないだ記事にしたけど、レビューって、その人の質も問題になるでしょ?

クレームとかも同じなわけで、検討するに値するものならば真摯に検討対象にするけど、

ただのあてつけみたいなのって何の意味もないでしょ?

それはただの「いいですね」みたいなプラスの評価も同じ。

それは絵画の世界でも同じ。いや、どの世界でも同じかな。

それで、例えば自分の作品に意見があったとして、画家の人ってそれを参考にするんだろうか?

参考にするとすれば、新しいことにチャレンジするきっかけになるような言葉くらいかな。

画家の人に「今回の作品はもう少し青の彩度にこだわりがあったらよかったですね」とか言う人いるんだろうか?

多分いないよな。

情報の量と深度

さっきの画像検索に通じる話になるけど、根本的な情報量が不足していると、いくら「うーん」となっても何も出てこない。

それで、情報の種類という意味での量も必要だけど、一つの情報をどれだけの深さで得たかということもかなり重要になってくる。

お、SEOと同じような話。「おしゃれセンス」とかじゃなくて、本来の意味での「sense」の話ね。

それを逆流させることがSEOよ。

僕たちは一つに集中して抽象化する必要がないから、もちろんアートよりは断然に楽。

じゃあそのセンス、つまり情報の深度と感受性の差はどこから出てくるのかな?

小学生くらいのときに「実はもうひとりの自分が、今の自分を頭の中で操縦しているんじゃないだろうか?」というようなことを本気で考えたことがあるかないか、ということで、いかがでしょうか?

お、またそれはそれで話が形而上学的なことになってきましたな。

最近食事をするときに、単純な活動のための「ガソリン」的なエネルギー摂取だけじゃなくて、細胞の再生のことを考えたりなんかして。。。

そこで、考えてみると、新しい細胞のためには、原材料が必要なんだと。

何かで読んだけど、手塚治虫さんは、いくつも連載を抱えながら、

移動の合間に本屋に寄って数分で立ち読みしたり、サボって映画を観に行ってたみたいよ。

「なるべくたくさんの一流に触れなさい」とか何とか言っていたとかいなかったとか。

ピカソも、「すごい陶芸家がいる」って聞いたら、その人のところに行ったりしてたみたい。

手塚治虫さん、ピカソさんですら、晩年までそんな感じだったなら、

僕達もまだまだたくさんの一流に触れるべきね。

だからこそ、画像検索で有名な作品を見て「ふーん」みたいになっている学生をみて「大丈夫か?」って思ってしまう。

では、美大生に一言。

何気なく画像検索する暇があったら、美術館に行くか、近くの自然を観察してください。

松本央 個展 「千代に八千代の花暦」BAMI gallery 京都市下京区にて

(初回投稿日 2016年10月4日)

ホームページ制作と作画 作業とスコトーマ

洋画作家松本央さんと、代表取締役桝井晶平の対談第二部です。Webと洋画、ホームページ制作と作画 、一見関係なさそうなこの2つの領域で、何か語り合えるようなことはあったのでしょうか?

「Webと洋画、ホームページ制作と作画ならウェブデザインのことだろう」

普通はそのような流れになりそうですが、今回もそんな話題は全然出てきません。

京都市上京区某所での「洋画作家」×「Web屋」の秘密対談を元にそのエッセンスを対話形式でお送りしていきます。

ホームページ制作の「作業」

桝井晶平

ホームページ制作であれWebライティングであれ、ある程度は「作業」と言えば作業の要素があるけど、慣れてきて作業化されていくにつれて、それが苦痛になる。それは、作業自体が面倒と言うよりも、どんどん創作からは離れていくから意欲がなくなっていく。作業は、簡単と言えば簡単である意味でストレスはないけど、その単調さがストレスになってくるね。

ある一定の動きや事柄に集中する事自体は大切であっても、一定の領域からはあまり成長は感じられなくなる。でもそれを続けないと、わからない領域もある。初心者の頃は、成長度合いが日に日に目に見えるレベルで確認できるけど、どんどんその「目に見えるレベルでの成長」はあまり感じられなくなるね。

コンピュータの得意とするところは、反復や自動の演算とかになるけど、そういうところはコンピュータに任せるほうがいいかな。ただ、おもしろいのは、客観的にはただの作業となってしまった事柄も、人間の手で繰り返すことで、ある時点でいきなり発見が出てくること。偶然の要素も強いけど。

18歳くらいの時、ひたすら絵を描き続けて「彩度」について発見したときはすごい感動だった。

そういうのはWebで調べても出てこないでしょ?特に感覚や感情に比重がかかっている事柄は。

まさにそこがもったいないと思うね。特に絵描きは。調べて答えを探すこともいいかもしれないけど、発見するほうが早いときもあるし、いつまでもその感覚は残る。

重要性の選択

少し話題が音楽になるけど、以前バイオリン奏者の人に聞いたら、小さいときから音楽をやることの優位性は、運指とかよりも聴覚情報への感度にあるみたい。どうしても視覚情報や言語情報に意識が持っていかれるから、そっちが発達しきってしまうとかなんとか。だから絵を描く人は、僕らよりも、色相や彩度、明度については、圧倒的に感覚が違うんだろうな。

講義をする上で、それぞれの学生ごとに、「色の差」の違いを理解する能力に差があるように感じてるよ。

同じものを見たり聞いたりしても、人によって感じ方が違うことのひとつの要素は、情報の感度と五感、言語の情報チャネルの中の重要度の差にあると考えることができるね。僕はポップスを聴くときでもあまり歌詞が頭に入ってこない。歌の部分を聴いてもどちらかと言うと、その質感に意識が向く。「あ、このメロディにこの日本語の単語は合う」とかね。それよりやっぱりベースのほうに気がいくけど。

ほとんどの人は、重要度の順位として言語のほうに比重がかかっているから、どうしても歌詞の方に意識がいくだろうね。

意識せずできるスコトーマ

そこで面白いのが、作業をしていく上でも、この重要性の影響からか、どうしてもスコトーマ(心理的盲点)ができていく。作業効率を高めるために、作業に集中すると、その作業しか見えなくなってくる。

人と話しながら、作業をすると、力の抜き方がわかったりするみたい。

というのは?

練習とかでルーティンをこなす場合でも、意識を動きからそらすと、無駄な力みがなくなって本質的な動き、つまり重要な動きだけをすることができることがあるみたい。

それはおもしろいね。スコトーマは、結局集中とか合理化の反動によって本質が見えなくなるというパラドクスだから、まさにそのとおりかも。

企業経営でもおなじような事が起こっているだろうね。何かを集中してやることはいいけど、その力みが盲点を作り出してしまう。

弓と禅

オイゲン・ヘリゲルの「弓と禅」ですな。

「自分が弓を射る」ということが、極意からは程遠いということです。

「それが射るのです」は、正しいね。

力みをいかになくすかということも、「力みをなくそう」という意識があるとなくならない。

まさにその通り。本日はありがとうございました。

ホームページ制作と作画 作業とスコトーマ 松本央×桝井晶平(初回投稿日 2016年10月10日)