京都市右京区にある西院野々宮神社へ。あまり目立たない場所にありますが、四条中学校の裏手にあります。

西院野々宮神社 鳥居 京都市右京区

西院野々宮神社の正式名称は「西四条斎宮 西院野々宮神社」。嵐山の野々宮神社と区別する糸があるようです。ちなみに西院春日神社の御旅所(お旅所)です。

平安時代、この辺りは淳和院(西院)って呼ばれ天皇の離宮があったようです。西暦833年、淳和天皇が退位してここに移ったときに、奈良の春日大社から神様を勧請したのが西院春日神社の始まりのようです。それから、この地は斎王の潔斎所、つまり野々宮の聖地とされました。

野々宮という名前はここが発祥であり全国に似た名前の神社が残ってます。源氏物語にも出てくるよね! 紫式部が描いた「賢木の巻」で、主人公の光源氏が恋する女三の宮がここで暮らしてた設定のようです。実際の野々宮は、斎王が伊勢に行くまでの1年間、心身を清めるための場所。黒木鳥居や小柴垣を使って厳粛に守られていたようです。

手水舎

西院野々宮神社 手水舎

西院野々宮神社の手水舎です。

西院野々宮神社 手水舎1

西院野々宮神社本殿

西院野々宮神社本殿です。御祭神は二柱。「倭姫命(やまとひめのみこと)」と「布勢内親王(ふせないしんのう)」です。倭姫命は垂仁天皇の皇女で、布勢内親王は桓武天皇の皇女だよ。二人とも、伊勢神宮の斎王としてお仕えした人たちのようです。

斎王というのは、天皇の代理で伊勢神宮に仕える未婚の皇女のことを指すようです。京都から伊勢に行く前に、1年間ここで心と体を清めてたとされています。

西院野々宮神社

由緒書によると、この地は平安京の西院にあり、淳和院の守護神として春日神が祀られていたようです。

斎王制度は古くからあり、倭姫命は神武天皇の時代に遡る伝説の人物。布勢内親王は桓武天皇の娘で、実際に斎王になりました。野々宮は、伊勢への道中で清浄を保つための施設であり、黒木の鳥居はクヌギの皮を剥かずに使う古式で天皇の即位式でも使われているようです。

御祭日は4月1日と10月の第二日曜日。4月1日は春の訪れを感じる時期で、桜が咲いてるかもしれませんね。

10月は秋の例祭で、紅葉の季節。心願成就や女人守護のご利益があるって言われてるから、恋愛や女性の健康を祈りたい人にはぴったりです。

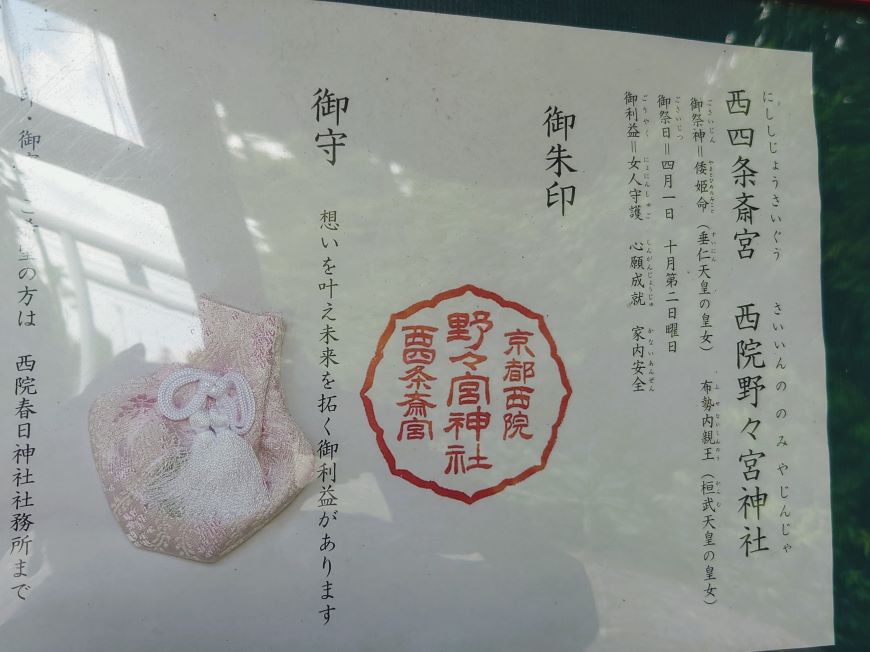

御朱印

西院野々宮神社 御朱印

西院野々宮神社の御朱印は西院春日神社社務所でお願いすることができます。

西院野々宮神社

西四条斎宮 西院野々宮神社

〒615-0065 京都府京都市右京区西院日照町55番地

阪急京都線西院駅ならびに西院春日神社から徒歩約10分ちょっとです。